Allemagne

Casque Stahlhelm 1935 dit M35

|

Bien que les textes officiels ne fassent, jusqu'en 1945, uniquement référence qu'au "Stahlhelm 1935", les collectionneurs et la plupart des auteurs, ont pris l'habitude de répartir ce SH 35, en trois modèles : M35, M40 et M42. Ces désignations n'ont rien d'historiques. Selon eux, les M35, M40 et M42, se distinguent par une légère modification visuelle de la coque, au niveau des évents ou de la bordure. |

Fiche

- Dénomination : Stahlhelm 35 ou SH 35.

- Dénominations "collectionneurs" : M35, M40 et M42.

- Destiné à une utilisation générale au sein de la Wehrmacht.

- Coiffe : en cuir sur un cerclage métallique fixé à la coque par 3 rivets (Innenausstattung M31).

- Jugulaire : fabriquée en cuir, en deux parties avec boucle à un ardillon.

- Insignes : décalcomanies.

- Caractéristiques :

- M35 : bordure du casque retournée et évents d'aération rapportés.

- M40 : bordure du casque retournée et évents d'aération bombés à la presse.

- M42 : bordure du casque non retournée et évents d'aération bombés à la presse. - Fabriqué à partir de 1935.

- Distribué à partir de 1935.

- Pays d'origine : Allemagne.

- Période d'utilisation : 1935 à années 50.

- Matériaux : acier au nickel chrome manganèse, puis au manganèse silicium à/c de 1940.

- Poids : de 800 à 1100 g suivant la taille.

- Tailles des bombes : 60, 62, 64, 66, 68. Egalement 70, 72, 74(?) uniquement chez ET sur commande spéciale.

- Couleur :

- Heer = Feldgrau clair dit "vert pomme". à/c 1940 : Feldgrau foncé lisse puis grenelé. Vers 1944 : Gris ardoise.

- Luftwaffe = Gris bleu. à/c 1940, gris bleu grenelé.

Stahlhelm 1935 "M35".

Stahlhelm 1935 "M40".

Stahlhelm 1935 "M42".

Historique

|

Indissociable de l'homme d'arme du moyen-âge, le casque est peu à peu tombé en désuétude et au début du 20ème siècle, seule la cavalerie arbore encore des casques étincelants. |

M18/31 de la Reichswehr. |

Casque expérimental en fibres vulcanisées. Cet exemplaire du 2ème type, porte un écusson amovible avec les couleurs nationales qui ont remplacé celles des Ländern en 1933.

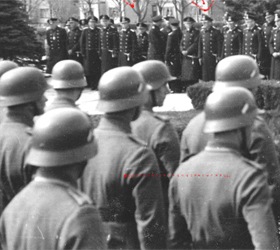

Ci-dessus SH35 "M35" en situation.

Ci-dessus SH35 "M40" en situation.

Ci-dessus SH35 "M42" en situation.

Les coques

La coque M35 :

La production en série du Stahlhelm 35 débute en juin 1935 chez Eisenhüttenwerke à Thale, la firme qui a développé le prototype. Il s'agit d'une amélioration de la coque M16, dont la silhouette est affinée, la visière et le couvre-nuque relevés afin de faciliter son emploi en campagne. Au niveau des évents, les tourillons sont supprimés et remplacés par des rivets creux.

Vue de face. |

Vue de côté. |

Vue de dos. |

Vue de dessus. |

Phase d'emboutissage. |

Phase d'emboutissage. |

Pile de coques en cours d'emboutissage. |

|

Rebut d'emboutissage. |

Retournement du bord au marteau. |

Finition à la sertisseuse. |

Les traces de marteau sont visibles sur la bordure. |

Vue de la bordure avant. |

Vue intérieure des perforations. |

Vue avant gauche des perforations. |

Event, extérieur et intérieur. |

Vue avant droite avec évent et rivet en place. |

La coque est emboutie dans des flans découpés dans de la tôle d'acier au nickel chrome manganèse, de 11/10èmes d'épaisseur.

L'emboutissage est progressif en plusieurs passes. Au cours du processus, l'acier est recuit entre les passes. Puis le bord est découpé et rabattu vers l'intérieur par pliage, sur 5 mm, pour former la bordure. Ce travail s'effectue d'abord manuellement au marteau, puis est terminé mécaniquement à la sertisseuse.

Les coques produites par l'usine Quist sont plus épaisses de 1 à 2/10èmes, elles sont de ce fait plus lourdes.

Cinq trous de 7 mm sont percés. Trois destinés à recevoir les rivets de la garniture intérieure, les deux autres, les évents d'aération. Ceux-ci sont des œillets métalliques, d'un diamètre intérieur de 5 mm. Ils sont rivés dans la perforation correspondante. Ils peuvent affecter de petites différences de forme en fonction des fabricants.

Au final la coque subit un trempage à 800°.

Event ET. |

Event SE. |

Event NS. |

Event Q. |

Event EF. |

Modifications de 1940.

En 1940 et notamment au mois de mars, un certain nombre de mesures sont prises, dictées par la guerre. Certaines concernent la coque, d'autres la peinture et les insignes apposés en usine. C'est ainsi que l'acier manganèse-nickel-chrome n'est plus utilisé au bénéfice d'un acier traité au manganèse silicium. Les tôles sont légèrement plus épaisses accroissant le poids. En conséquence, les matrices d'emboutissage sont refondues, modifiant imperceptiblement les formes. Le 26 mars 1940, ordre est donné d'abandonner les évents rapportables après épuisement des stocks existants. Ils seront ensuite bombés à la presse directement sur la coque des casques. Les casques répondant à ce standard sont appelés M40 par les collectionneurs, mais les documents d'époque continuent de parler de SH 35.

C'est ainsi que début 1940, au fur et à mesure de l'introduction des modifications, de l'épuisement des stocks de matériaux, un certain nombre de casques hybrides est fabriqué, impossibles à détecter. Cependant en compulsant les listes établies par B. Ice, on se rend compte que les casques produits sont qualifiés de M35 ou de M40 en fonction des évents et que les flans d'acier ne sont pas toujours utilisés dans l'ordre de leur numérotation. On a ainsi, début 1940, de nombreux lots de M35 imbriqués dans les listes de M40, avec les mêmes caractéristiques de coiffes, de décals et de peinture structurée. On peut supposer que ce sont des M40 ayant reçu le reliquat d'évents rapportables, conformément à l'ordre du 23 mars 40.

La coque M40 :

Vue de face. |

Vue de côté. |

Vue de dos. |

Vue de dessus. |

La bordure du casque est retournée intérieurement comme sur le M35. |

Event vue extérieure (ET). |

Event vue intérieure. |

Les modifications évoquées ci-dessus ne sont pas introduites d'un seul coup, un jour donné. Il s'agit d'une progression dans la fabrication qui peut se terminer suivant les fabricants, vers novembre 1940. On se rend bien compte en examinant la composition des lots de casques de cette période qu'il y a des exemplaires qui comportent à la fois des caractéristiques des deux modèles.

Une fois passé ce stade, la coque M40 peut être définie comme suit : la coque est emboutie dans des flans découpés dans de la tôle d'acier acier traité au manganèse silicium, de 12 à 13/10èmes d'épaisseur. La bordure du casque est toujours retournée intérieurement comme sur le M35. Les évents sont percés à 4 mm de diamètre et un relief est bombé à la presse sur leur pourtour, directement dans la tôle de la bombe.

La firme SE se distingue pour avoir deux formes d'évents bombés : une plate, à peu près identique aux autres fabricants et une conique simulant l'évent rapporté du M35. Ces évents se retrouvent mélangés sur toute la production SE ou hkp, parfois au sein du même lot.

Il faut se souvenir par ailleurs, que la firme Quist utilise une tôle légèrement plus épaisse et founit une qualité de finition supérieure à celle des autres fabricants.

Event ET. |

Events SE (hkp), le plat et le conique. |

Event NS. |

Event Q. |

Event EF. |

La coque M42 :

Vue de face. |

Vue de côté. |

Vue de dos. |

Vue de dessus. |

La bordure du casque n'est plus retournée vers l'intérieur. |

Event vue extérieure. |

Event vue intérieure. |

La bordure, coupée à bord franc, est légèrement cintrée vers l'extérieur. |

Vue de profil de la bordure. |

A la mi-1942, une autre simplification de fabrication est introduite. La bordure du casque, jusque là retournée vers l'intérieur, est désormais laissée à bord franc. Légèrement cintrée vers l'extérieur, elle forme une sorte de gouttière autour du casque. Entretemps les méthodes d'emboutissage ont progressé. On est passé à un emboutissage à chaud, plus rapide, avec un nombre de passes réduit. On s'en rend compte à la qualité inférieure de finition des coques M42.

Ces coques sont dénommées M42 dans le monde de la collection.

Event ET. |

Event ckl. |

Un nouveau fabricant apparait, qui selon toutes vraisemblances, est une filiale de ET établie en Tchécoslovaquie. Son marquage est "qvL". |

Event qvL. |

Event Q. |

Event hkp. |

Event NS. |

Event EF. |

Le M45.

Parmi les M42 fin de guerre, on trouve des casques dépourvus d'évents. Les collectionneurs les ont baptisés M45, mais rien ne prouve que ce soit un modèle spécifique. En effet ces casques portent des numéros de lot dispersés parmi les lots de M42 et on peut trouver des M42 portant le même N° de lot qu'un M45. On les trouve principalement chez ET, mais il en existe d'autres fabricants. Plusieurs explications sont données, la plus plausible étant celle de coques ayant raté l'étape du perçage des évents, sur la chaine de montage. Stockées, elles auront été finalisées en fin de guerre pour répondre aux besoins urgents de matériel.

Vue de côté. |

Vue de dessous. |

|

Le casque présenté ici est un NS. Son N° de lot situe l'emboutissage vers 1944. Sa finition est identique à celles de cette période: sans décalque, gris ardoise, cerclage acier zingué, tampon de dôme rectangulaire. |

NS 64 lot B509. |

Tampon de dôme rectangulaire. |

Les peintures réglementaires :

|

Sur la chaine de montage, avant de recevoir les décalcomanies réglementaires, les coques sont mises en peinture au pistolet et séchées au four à 120°. Il s'agit d'une peinture lisse ayant tendance à se lustrer au frottement, il est d'ailleurs formellement interdit de le faire volontairement. Cependant le lustrage, voire même le passage d'un vernis brillant peut être réalisé sur des casques réservés à la parade. Modifications de 1940.Le 27 janvier 1940 la peinture devient Feldgrau foncé mat, puis le 1er mars, Feldgrau foncé mat granuleux. Du sable fin, ou de la limaille d'aluminium, doit être rajouté à la couche de peinture extérieure pour obtenir un granité. Suivant les fabricants et les époques cette teinte varie du gris-olive foncé au gris moyen, en passant par le gris-vert. Le même ordre supprime le Wappenschield sur le côté droit. Ces dispositions seront appliquées progressivement sur les M40. |

Mise en peinture des coques sur la chaîne de fabrication. |

La Luftwaffe adaptera ces dispositions, en juin 1940, en adoptant un gris bleu foncé, granité sur l'extérieur du casque.

Les casques des dernières séries de type M35, reçoivent en usine, ces nouvelles peintures ainsi qu'un seul décal. Il ne faut pas les confondre avec le grand nombre de casques M35 existants, qui seront mis au nouveau standard. Ceux-ci sont repeints extérieurement, globalement en atelier ou manuellement sur le terrain. On en profite pour gratter le Wappenschield ou le recouvrir de peinture. L'aigle, lui est remplacé ou détouré. De nombreux M35 dans les stocks ou en dotation dans les unités non combattantes échapperont aux modifications et garderont leurs deux insignes, voire leur teinte, jusqu'à la fin de la guerre.

Ce M35 a subi l'ablation du Wappenschield mais a conservé sa peinture "vert pomme". |

M35 de la LW (ET66 4717), avec peinture structurée appliquée en usine. Fabrication 1940 un décal. |

M40, peinture Feldgrau foncée grenelée ET 5183 (fin 1940). |

M42, peinture lisse gris ardoise, fin de guerre. |

Modifications de 1944.

Après la suppression des insignes en août 1943 (sauf pour la Polizei) et à partir de courant 1944, les casques sont tous revêtus d'une peinture lisse gris ardoise (Schiefergrau), de qualité médiocre.

Les tailles :

Comparaison de 2 coques, taille 62 et 66. La différence en hauteur est peu sensible. |

Elle l'est surtout en largeur. |

Récapitulatif des tailles de coque et différentes mesures y afférant. Celles données "environ", sont des moyennes.

Les coques sont fabriquées en cinq tailles, de 60, 62, 64, 66, 68. Ces nombres correspondent à la circonférence intérieure de la coque, dans le plan passant par les trous des rivets de coiffe. Les tailles 70 à 74 sont également prévues sur commande spécifique. Elles sont rarement réalisées et uniquement chez ET (la taille 72 n'existe qu'en M40 et 42, nous n'avons pu trouver d'exemple de 74). |

Comparaison sur le plan horizontal. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les fabricants et leurs marquages :

| Fabricant | M35 | M40 | M42 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Raison sociale | Localisation | Marquage | Produit de | jusqu'à | Produit de | jusqu'à | Produit de | jusqu'à |

| Eisenhüttenwerke |

Thale | ET ckl |

07/1935 ----- |

11/1940 ----- |

03/1940 ----- |

08/1942 ----- |

08/1942 02-43 |

02/1943 Fin de guerre |

| Sächsische Emaillier und Stanzwerke | Laute | SE ou SESt hkp |

09/1935 ----- |

03/1940 ----- |

03/1940 10/1941 |

10/1941 08/1942 |

----- 08/1942 |

----- Fin de guerre |

| Vereinigte Deutsche Nikelwerke. | Schwerte | NS | Fin 1937 | Fin 1940 | 03/1940 | 08/1942 | 08/1942 | Fin de guerre |

| Quist | Esslingen | Q | Fin 1937 | 03/1940 | 03/1940 | années 50 | Mi 1944 | Fin de guerre |

| Emaillierwerke AG | Fulda | EF ou FS | Début 1938 | 03/1940 | 03/1940 | 08/1942 | 08/1942 | Fin de guerre |

| Filiale de ET ? | Tchécoslovaquie ? | qvL | ----- | ----- | ----- | ----- | 1944 | |

Positionnement du marquage fabricant-taille M35. |

Positionnement du marquage N° du lot M35. |

Bloc fabricant-taille-lot M40 Quist (après 08/1943). |

Bloc fabricant-taille-lot M42. |

M35.

Les prototypes du Stahlhelm 35 ont été étudiés et produits par la Eisenhüttenwerke à Thale, à partir de 1934. C'est tout naturellement que la production en série commence dans cette usine à partir du 25 juin 1935. À partir de septembre 1935, elle est rejointe, par la Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Laute.

Ces deux usines assureront seules la production jusqu'à la fin 1937, lorsque la Vereinigte Deutsche Nikelwerke à Schwerte ainsi que Quist à Esslingen entrent en production à leur tour. Dernière société à fabriquer le Stahlhelm, la Emaillierwerke AG, à Fulda commence à produire début 1938.

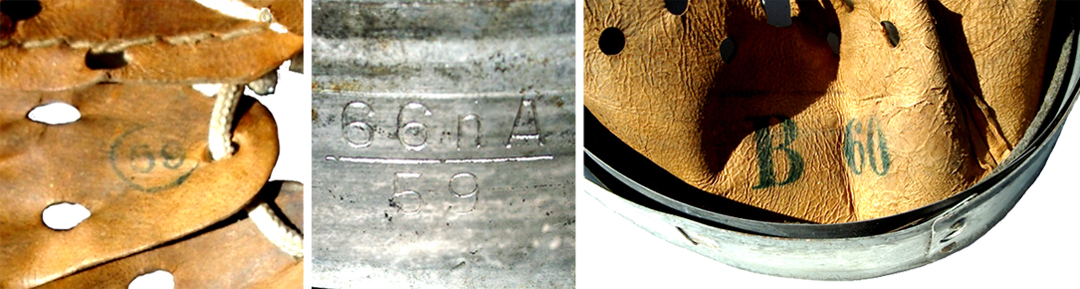

Les fabricants sont identifiés sur chaque casque par leurs initiales suivies de la taille de la coque. Ce marquage est estampé à l'intérieur de la jupe, côté gauche, à hauteur du dé de jugulaire. Les initiales complètes de la Sächsische Emaillier und Stanzwerke (SESt) apparaissent sur un petit nombre de lots, la règle générale étant SE. Pour la Emaillierwerke AG à Fulda, un seul lot de M35 taille 62 (7452) a été vu à ce jour avec le marquage FS (Fulda Stahl). Un numéro de lot est également estampé sous forme numérique ou alphanumérique. Il prend place à l'arrière du couvre-nuque, au droit du rivet de coiffe. La frappe des N° se fait sur les flans d'acier avant emboutissage, certainement au moment de leur découpage. Les travaux en cours de Brian Ice, qui a récupéré ou reconstitué une partie importante des registres d'époque correspondants, permettent de retrouver à partir de ce numéro, la destination du lot, ainsi que divers détails d'aménagement et de décoration. Ces renseignements concernent, bien entendu, le casque à sa sortie d'usine et en aucun cas les modifications pouvant intervenir par la suite. Il s'agit d'un plus dans la détection des bidouilles.

A noter que pour le M35, d'après les travaux de B. Ice, tous les fabricants ont produit les tailles 60 à 68. La taille 70 n'existe que chez ET. Il n'y a pas de taille 72.

Les marquages sur M35 (un exemple par fabricant/taille).

ET 60. |

ET 60. |

ET 62. |

ET 62. |

ET 64. |

ET 64. |

ET 66. |

ET 66. |

ET 68. |

ET 68. |

ET 70. |

ET 70. |

SE 60. |

SE 60. |

SE 62. |

SE 62. |

SE 64. |

SE 64. |

SESt 64. |

SESt 64. |

SE 66. |

SE 66. |

SE 68. |

SE 68. |

NS 60. |

NS 60. |

NS 62. |

NS 62. |

NS 64. |

NS 64. |

NS 66. |

NS 66. |

NS 68. |

NS 68. |

Q 60. |

Q 60. |

Q 62. |

Q 62. |

Q 64. |

Q 64. |

Q 66. |

Q 66. |

Q 68. |

Q 68. |

EF 60. |

EF 60. |

EF 62. |

EF 62. |

EF 64. |

EF 64. |

EF 66. |

EF 66. |

EF 68. |

EF 68. |

FS 62. |

FS 62. |

M40.

Les marquages fabricant et taille sont identiques à ceux des M35. Ils sont situés également au niveau de la jugulaire gauche, à l'intérieur de l'aile du casque. Le numéro de lot est de même placé à l'intérieur de la nuquière. Seul changement, la Sächsische Emaillier und Stanzwerke à Laute remplace, en octobre 1941, les initiales SE par son code Waffenamt : hkp.

On a vu que Quist continuera à replier la bordure de ses casques jusqu'à la fin de la guerre et même au delà. Si l'on s'en tient à l'apparence, ce sont des M40, alors que se sont en réalité des M42 à bordure retournée. En effet les autres changements sont appliqués et notamment, à partir d'août 1943, les marquages sont regroupés en bloc sous le couvre-nuque.

Quelques exemples de marquages sur M40.

ET 62. |

ET 62. |

ET 64. |

ET 64. |

ET 70. |

ET 70. |

ET 72. |

ET 72. |

SE 64 avant oct. 1941. |

SE 64 avant oct. 1941. |

SE 68 avant oct. 1941. |

SE 68 avant oct. 1941. |

hkp (SE) 64 après oct. 1941. |

hkp (SE) 64 après oct. 1941. |

hkp (SE) 68 après oct. 1941. |

hkp (SE) 68 après oct. 1941. |

NS 64. |

NS 64. |

NS 66. |

NS 66. |

Q 66 avant août 1943. |

Q 66 avant août 1943. |

Q 64 après août 1943. |

Q 66 après août 1943. |

EF 62. |

EF 62. |

EF 64. |

EF 64. |

M42.

L'estampage est moins appuyé et souvent une partie des caractères est effacée. Les modifications des marquages interviennent en cours de fabrication, la plupart en août 1943.

- ET : les M42 marqués ET, le sont identiquement aux M35 et M40 de la firme. Comme SE, ET remplace, en février 1943, les initiales ET par son code Waffenamt : ckl. Le marquage ckl suivi de la taille, est dès lors inscrit sur le couvre-nuque au dessus du numéro de lot. Quelques erreurs sont relevées : poinçons manquants ou inversés, mélange de majuscules et minuscules, lettres à des niveaux différents.

- hkp : le marquage fabricant/taille est généralement estampé au dessus du numéro de lot. Il y a cependant de nombreux cas de marquages dans l'aile gauche du casque. Les deux configurations peuvent même se trouver à l'intérieur du même lot.

- NS : le marquage fabricant/taille est estampé sur le côté gauche. A partir d'août 1943, il est sous le couvre-nuque, au dessus ou au dessous du numéro de lot. Les poinçons N et S sont parfois montés à l'envers dans le bloc d'estampage, donnant SN.

- Q : les quelques rares M42 fabriqués par Quist sont comme les M40 fabriqués en même temps, estampé sous le couvre-nuque, au dessus du numéro de lot.

- EF : les casques M42 de ce fabricant peuvent être marqués de façon traditionnelle ou en bloc sous le couvre-nuque.

- qvL : tous les casques sont marqués à l'intérieur du couvre-nuque, le marquage fabricant/taille au dessus du numéro de lot. La matrice d'estampage est montée de façon relativement anarchique, le L est parfois minuscule, parfois majuscule. Les poinçons q et v sont souvent montés à l'envers, donnant b et ^. Le q est parfois manquant. Les codes fabricant, relevés, qui en découlent sont : qvL, qvl, q^L, vL et bvl.

Quelques exemples de marquages sur M42.

ET 64 avant février 1943. |

ET 64 avant février 1943. |

ET 70 avant février 1943. |

ET 70 avant février 1943. |

ckl 64 (ET) après février 1943. |

ckl 66 (ET) après février 1943. |

Erreurs : K inversé et manque L. |

Erreurs lot 5502 : manquent K et 5, o pour 0. |

hkp marquage clasique latéral. |

hkp marquage clasique arrière. |

hkp 60. |

hkp 62. |

hkp 64. |

hkp 64. |

hkp 66. |

hkp 68. |

NS 62 avant août 1943. |

NS 62 avant août 1943. |

NS 64 avant août 1943. |

NS 64 avant août 1943. |

NS 62 après août 1943. |

NS 64 après août 1943. |

NS 66 après août 1943. |

NS 68 après août 1943. |

NS 64 après août 1943, bloc inversé. |

NS 64 après août 1943, bloc inversé. |

NS 66 après août 1943, bloc inversé. |

NS 68 après août 1943, bloc inversé. |

Tous les M42 Q sont des 64. |

Tous les M42 Q sont des 64. |

EF 64 marquage traditionnel. |

EF 64 marquage traditionnel. |

EF 64. |

EF 64. |

EF 66. |

EF 66. |

bvl 62 lot 5932. |

bvL 62 lot 5264. |

qvl 62 lot 5966. |

qvl 66 lot 5599. |

qvl 66 lot 4?14. |

qvl 66 lot 5509. |

qvL 64 lot 5774. |

qvL 66 lot 5??5. |

qvL 68 lot 5957 (inversé). |

q^L 64 lot 5118. |

vl 62 lot 5397. |

vl 64 lot 5792. |

Les tampons de dôme :

|

La documentation sur ce sujet est peu abondante, dispersée et souvent contradictoire. Les tampons encore lisibles de nos jours sont rares, cependant un certain nombre d'exemplaires en bon état, est en possession de la communauté des collectionneurs. Nous avons pu en visionner plusieurs dizaines, ce qui a permis de confirmer ou d'infirmer certaines allégations. Il reste malgré tout des zones d'ombre. |

Dans chaque usine de fabrication, des représentants du Bureau des approvisionnements (Beschaffungsamt) du ministère de la guerre (Reichskriegsministerium) contrôlent la qualité, sur un nombre limité de casques d'un cycle de production donné. Un tampon d'acceptation (Abnahmestempel) est créé afin de marquer les lots de casques acceptés. Ces tampons sont appliqués à l'encre indélébile dans le dôme du casque. Environ 25% des casques produits seraient marqués.

Les types de tampons évoluent au fil du temps :

1935 :Il n'existe qu'un seul modèle, de forme ovale avec des inscriptions en caractères gothiques : "Abgenommen, Beschaffungsamt für Heer und Marine" entourant 1935 (Accepté, Bureau d'approvisionnement pour l'Armée et la Marine). Aucune référence n'est faite au lieu de vérification, mais ce tampon ne peut convenir qu'à ET ou dans une moindre mesure à SE, seuls fabricants en 1935. |

Fac-similé du tampon 1935. |

1936 à 1940 :

Avec l'entrée progressive en production, des autres usines, les tampons se diversifient. Le modèle de tampon ovale est conservé, mais en caractères latins. Un N° en chiffres romains est ajouté au dessus de l'année (1936 à 1940). Il correspond au "Abnahmestelle" (lieu de livraison) :

- Thale im harz (ET) = I.

- Laute (SE ) = II.

- Esslingen (Q) = III.

- Schwerte (NS) = IV et V.

- Fulda (EF) = ?? (Nous n'avons pas trouvé de casque M35 - EF avec ce tampon de dôme).

-A noter qu'en 1939 quelques lots de la firme Quist, ont été marqués avec des tampons périmés de 1936, 1937 et 1938.

Fac-similé du tampon 1936 de Thale/Harz. |

Abnahmestelle I (Thale/Harz), 1937. |

Abnahmestelle I (Thale/Harz), 1939. |

Abnahmestelle I (Thale/Harz), 1940. |

Abnahmestelle II (Laute), 1937. |

Abnahmestelle II (Laute), 1939. |

Abnahmestelle III (Esslingen), 1939. |

Abnahmestelle III (Esslingen), 1939 LW. |

Abnahmestelle IV (Schwerte), 1937. |

Abnahmestelle IV (Schwerte), 1938. |

Abnahmestelle IV (Schwerte), 1939. |

Abnahmestelle V (Schwerte), 1937. |

1940 à 1943 :

|

Un nouveau modèle de tampon apparaît en 1940, on le retrouve sur les derniers lots de M35, sortis après mars 1940, pratiquement tous les M40 et les M42 avant mi-1943. |

Polices de caractères gothiques (Fac-similés). |

Fac-similé du tampon de Thale/Harz. |

Tampon de Thale/Harz (ET), Abnahmestelle IX. |

Tampon de Schwerte (NS), Abnahmestelle IV. |

Tampon de Schwerte (NS), Abnahmestelle VI. |

Abnahmestelle Esslingen (Q). |

Abnahmestelle Esslingen (Q). |

Abnahmestelle Fulda (EF). |

1943 à la fin de guerre :

Vers la mi-1943 ce dernier tampon devient rectangulaire tout en gardant les autres caractéristiques. Il n'est plus bordé bien que parfois les bavures d'encre laissent supposer le contraire.

In fine la dernière ligne est souvent omise, certainement dans un souci de discrétion, rendant le tampon totalement anonyme.

|

|

|

|

Comparaisons :

D'un fabricant à l'autre.

Vue d'ensemble du dispositif de prise de vue. |

Silhouette de la coque ET, étalon de comparaison. |

Matérialisation du plan contenant la coiffe. |

Silhouette de la coque SE. |

Superposition ET/SE en position posé à plat. |

Superposition ET/SE au niveau des plans de coiffe. |

Silhouette de la coque NS. |

Superposition ET/NS en position posé à plat. |

Superposition ET/NS au niveau des plans de coiffe. |

Silhouette de la coque Q. |

Superposition ET/Q en position posé à plat. |

Superposition ET/Q au niveau des plans de coiffe. |

Silhouette de la coque EF. |

Superposition ET/EF en position posé à plat. |

Superposition ET/EF au niveau des plans de coiffe. |

Dispositif.

Il existe déjà plusieurs études de comparaison entre les coques des différents fabricants. Nous avons décidé de mener notre propre étude, à l'aide de cinq coques M40 de taille 66, une de chaque fabricant.

Nous avons tracé l'axe longitudinal du plateau d'une table. A un bout, un appareil numérique a été fixé de façon que son axe de prise de vue soit exactement au dessus de celui de la table à environ 8 cm, soit la demi-hauteur d'un casque. A l'autre bout, la première coque a été déposée, son axe transversal coïncidant avec celui de la table. Sa position a été soigneusement repérée afin de pouvoir déposer les autres coques de façon rigoureusement semblable. Les cinq prises de vue obtenues représentent ainsi le contour des cinq coques exactement dans le même plan. Seul ce contour a été conservé, renseigné de la position des rivets et de l'évent.

Modalités.

Il a été décidé de prendre la silhouette de la coque ET comme étalon de comparaison. C'est en effet la firme qui a développé le prototype du casque, les autres l'ayant simplement reproduit. Deux comparaisons ont été effectuées, une en superposant les coques telles que photographiées, posées sur un plan. La deuxième en superposant les plans contenant la coiffe, matérialisés par une ligne passant par le centre des têtes de rivets.

Conclusions.

La première méthode révèle quelques différences minimes de forme, difficiles à repérer à l'œil nu.

La deuxième est plus instructive. On constate d'abord, que les perforations pour les rivets et l'évent coïncident. Ensuite il est visible que, suivant les cas, le port du casque est plus ou moins haut, la visière plus ou moins relevée.

D'un modèle à l'autre.

Pour comparer les matrices d'emboutissage, nous avons établi, avec le même dispositif, les silhouettes des trois modèles de casque, de la même taille et du même fabricant.

Nous avons choisi un M35, un M40 et un M42, tous ET 64. Trois vues sont comparées : de profil, de dos et de dessous. La première comparaison est faite entre M35 et M40, la seconde entre M40 et M42.

|

|

|

La coque M40 est sensiblement identique à celle du M35. Le sommet étant légèrement plus plat, le M40 semble plus rond. Les différences au niveau des ailes sont négligeables. Bien que cela soit sans rapport avec la matrice d'emboutissage, on constate que l'évent du M40 est situé légèrement plus haut.

|

|

|

Si l'on fait abstraction du rebord non retourné qui la fait sembler plus grande, la coque du M42 est totalement identique à celle du M40.

Cette comparaison n'est valable que pour les casques ET 64. Elle donne une idée de l'évolution des matrices. Il est probable que la comparaison d'autres tailles ou d'autres fabricants, soit susceptible de donner des résultats différents.

Il peut y avoir aussi plusieurs matrices pour le même modèle/fabricant/taille. Par exemple il existe deux formes de M42 EF 64 et 66, pour lesquels plusieurs lots ont un sommet plus plat que les autres, ce qui implique des matrices différentes.

Les insignes

Les coques reçoivent en dernier lieu, les décalcomanies réglementaires sur la chaîne de montage. |

En février 1934, pour éviter les disparités, il est décidé d'instaurer un système d'insignes par décalcomanie. Plusieurs imprimeurs spécialisés sont requis à cet effet. Dans un premier temps les insignes sont apposés en unité. Avec le lancement de la production du nouveau Stahlhelm 35, cette tâche est désormais effectuée en usine, sur la chaîne de fabrication, immédiatement après l'étape de séchage de la peinture. |

Principes :

Deux procédés de décalcomanie seront utilisés successivement : le transfert direct, surtout dans les premières années de production, puis plus tard le transfert par glissement.

Le transfert direct.

La décalcomanie est collée sous le carton de transfert, la face qui sera visible sur le casque étant cachée. Le transfert s'effectue au moyen de laque transparente, étalée sur le casque, servant de colle. Le positionnement est facilité par le contour de la décalcomanie et ses axes tracés sur le recto de la feuille de transfert. Celle-ci, une fois humidifiée et placée en position, on exerce une pression au moyen d'un rouleau ou d'un tampon, pour faciliter l'adhérence. Une fois le support papier retiré, une autre couche de laque est passée sur la décalcomanie et l'excès enlevé. La laque séchée donne à la décalcomanie de la dureté et une protection qui la préservera des chocs et de l'usure.

Décalcomanie par transfert direct, sur sa carte-support, recto-verso. |

Décalcomanie par glissement, sur sa carte-support, recto-verso. |

Le transfert par glissement.

|

La décalcomanie est collée sur le carton de transfert, telle qu'elle sera visible sur le casque. Une couche de colle soluble dans l'eau est placée entre elle et le carton. Celui-ci est trempé dans l'eau quelques minutes jusqu'à ce que le motif se décolle. Il suffit alors, de le faire glisser du papier vers la surface du métal. Après séchage, une couche de laque est normalement appliquée comme dans le cas précédent, mais il s'avère que cette étape est souvent escamotée. De ce fait, ces insignes sont de nos jours en plus mauvais état que des décalcomanies du 1er type. |

Débord du film transparent. |

Les imprimeurs.

Les imprimeurs de décalcomanies recensés à ce jour, sont :

- Abziehbilderfabrik Gustav Peiniger Bielefeld.

- CA Pocher GmbH Abziehbilderfabrik Nürnberg.

- Ed Strache Warnsdorf.

- Huber, Jordan und Koerner, Abziehbilderfabrik Nürnberg.

- Alteste Abziehbilder Druckerei Methner & Bürger Berlin.

- Wilhelm Abels Köln.

- Wilhelm Stephan Berlin.

Carte-support C A Pocher. |

Carte-support Gustav Peiniger. |

Carte-support Huber, Jordan und Koerner. |

Carte-support Ed Strache. |

Carte-support Methner & Bürger. |

Carte-support Wilhelm Stephan. |

Carte-support imprimeur non identifié. |

La Wehrmacht :

Les casques de la Reichswehr, portaient jusqu'en 1933, un écusson aux couleurs du Land de résidence de l'unité. Cet insigne était peint à la main sur le coté gauche du casque, sous l'évent. La marine portait des ancres croisées dans un écusson blanc.

En mars 1933, les couleurs des Länder sont remplacées par les couleurs nationales adoptées pour le 3ème Reich : noir, blanc, rouge, toujours à gauche du casque.

Enfin en février 1934, l'écusson national passe à droite, tandis qu'à gauche prend place l'écusson d'arme, d'une des trois composantes de la Wehrmacht nouvellement créée : Heer, Luftwaffe et Kriegsmarine.

La Heer.

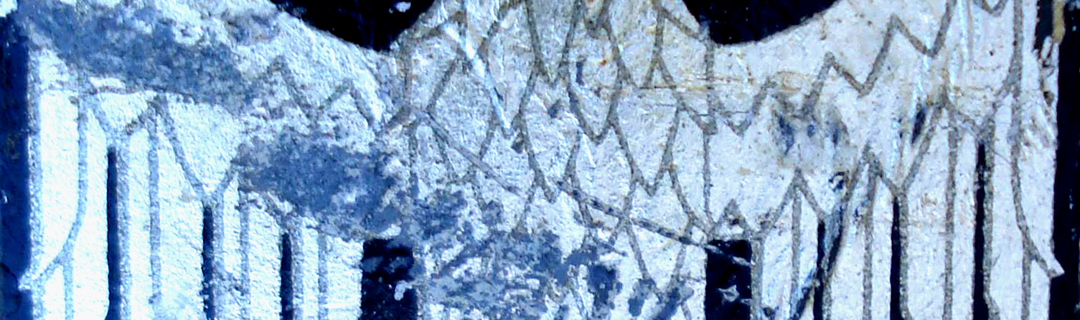

L'insigne de la Heer est le Hoheitsabzeichen (insigne de souveraineté) au coté gauche du casque, à trois millimètres sous l'évent et centré sur lui. Il est constitué d'un aigle blanc argenté sur un écu noir, avec la tête tournée vers sa droite, les ailes écartées dirigées vers le bas, les serres tenant une croix gammée inclinée à 45°.

Les décalcomanies sont imprimées sur un support en forme de bouclier (écu), découpé dans un film mince aluminisé, qui sert de fond. On y dépose les lignes du dessin, gris foncé ou noir et le détourage noir de l'aigle formant le fond de l'écu.

Cet insigne partiellement gratté laisse voir les différentes strates : argenté sous le noir ou le gris, vernis sous l'argenté et peinture sous le vernis.

Les dimensions requises sont pour les écus : de 40 x 33 mm, et pour l'aigle avec la croix gammée, à l'intérieur: de 38 x 31 mm.

Sur ces données de base, le détail du dessin de l'aigle est différent en fonction de l'imprimeur et de la période de production. Chaque fabricant de coque, se procure la majeure partie de ses insignes auprès du même imprimeur, à quelques exceptions près telle que, par exemple : rupture de stock ou dépannage. On peut donc associer à chaque fabricant de casques, un aigle spécifique, sachant toutefois qu'il peut avoir utilisé occasionnellement, d'autres dessins.

Aigle ET/SE. |

Aigle NS. |

Aigle Q. |

Aigle EF. |

Examinons les décalcomanies de la Heer, caractéristiques de chaque producteur et les éléments de différenciation (Toutes les mentions, droite ou gauche, sont formulées par rapport à l'écran).

Aigle ET/SE, détails des becs d'aile et de la patte droite. |

- ET et SE.Insigne commun aux deux fabricants historiques, ET et SE, qui ont le même fournisseur. Son utilisation est également très répandue sur les casques reconditionnés. |

- NS.Insigne produit par Methner & Bürger Berlin, appliquée principalement sur les casques NS et marginalement sur les casques EF. |

Aigle NS, détails des becs d'aile et de la patte droite. |

Aigle Q, détails des deux pattes et des plumes externes des ailes. |

- Q.L'aigle utilisé par la société Quist à Esslingen, couramment surnommé "big foot", est facilement identifiable.

|

Aigle Q, variante à 4 orteils. (Collection R.F) |

Aigle Q, variante à 4 orteils (détail). |

Il existe une très rare variante de l'aigle Quist (big foot). Un défaut dans la patte de gauche ressemble à une quatrième griffe. Cette variante est connue sous le nom anglais de "4-toed eagle" (aigle à 4 orteils). Cet insigne a été apposé en 1939 sur au moins un lot (2917). |

- EF.L'aigle utilisé par la société Emaillierwerke AG, à Fulda, est couramment surnommé "ailes minces", en raison de la minceur apparente des plumes des ailes. Il est du à "Huber Jordan und Koerner, Nürnberg." Il existe également une variante avec des plumes d'épaisseur standard. |

Aigle EF, détails des becs d'aile et de la minceur des plumes des ailes. |

Autres.

En plus des décalcomanies mentionnées ci-dessus, il en existe d'autres :

Ce sont celles utilisées dans la période initiale, avec un dessin gris, ombré ou non, appliqués à des casques de transition M16 et M18 reconditionnés et marginalement utilisés en dépannage par les fabricants de casques.

Ce sont aussi des décalcomanies appliquées sur les casques reconditionnés après 1940. On peut citer les aigles gris ou ombrés de Methner & Bürger, identiques aux aigles NS. Parmi les décalcomanies de remplacement, il y a celles de Gustav Peiniger, "l'aigle au regard fou", ainsi que celles de Ed Strache aux détails assez succincts. Ces insignes sont très peu apposés à l'époque et des stocks non utilisés relativement importants seront découverts après guerre. Il en résulte de nos jours, un grand nombre de décorations apocryphes avec cet insigne sur des casques qui en étaient dépourvus à l'origine.

Aigle gris de Methner & Bürger. |

Aigle gris ombré de Methner & Bürger. |

Aigle de Ed Strache. |

"L'aigle au regard fou" de Gustav Peiniger. |

La Kriegsmarine.

La Kriegsmarine utilise le même insigne que la Heer, mais l'aigle est de couleur dorée. Le film de base, à forte teneur en métal, donne une impression de profondeur accentuée par le noir du dessin et de l'écu. Cette caractéristique évite de le confondre avec un aigle de la Heer dont le vernis a jauni avec le temps.

Il n'est recensé que deux modèles certains d'aigles KM, un identique au ET / SE de la Heer et l'autre au EF.

- ET/SE.

Outre les mêmes caractéristiques que celui de la Heer, l'insigne ET de la KM est caractérisé par une bordure noire sur le contour de l'aigle, sur laquelle se superpose le fond noir de l'écu. Elle forme un relief facilement identifiable au toucher.

- EF.

L'aigle EF de la KM, reprend le modèle "ailes minces", mais en doré.

Aigle KM, ET/SE. |

L'usure de cet aigle ET, permet de voir la structure particulière de la couche dorée. |

Aigle KM, EF. |

La Luftwaffe.

L'aigle de la Luftwaffe n'est pas situé sur un écu comme pour la Heer ou la Kriegsmarine. L'insigne adopté est celui qui figure sur les uniformes. Il s'agit d'un aigle blanc en vol emportant une croix gammée. Il est situé sur le coté gauche du casque, le sens du vol est inversé de façon à pointer vers l'avant.

On distingue deux types : jusqu'en 1937 l'aigle est trapu et ses ailes sont courtes et large. Le dessin est noir sur fond blanc et donne une impression de bande dessinée. En 1938 un nouveau dessin plus agressif est adopté. L'aigle est plus fin avec des ailes plus longues, le dessin est plus fouillé.

Aigle à la patte sinueuse. |

Aigle à la patte rectiligne. |

- 1er type.Il existe deux variantes de cet insigne Luftwaffe. La première avec une patte sinueuse est appliquée à partir de 1935. En 1937 la deuxième variante est créée avec un aigle à la patte rectiligne. Elle est appliquée aux casques M35 entre 1937 et 1939, jusqu'à épuisement des stocks. |

- 2ème type.L'aigle du second type, a également un fond d'impression de couleur blanche avec en surcharge le dessin des détails en noir. Il existe également une variante sur fond or destinée aux casques des fonctionnaires généraux ou de haut rang, par conséquent très rare. |

Aigle ET. |

L'aigle NS est collé très près de l'évent. |

Aigle Q. |

Aigle EF. |

Aigle basse visibilité, recto de la carte-support. |

Aigle basse visibilité, verso de la carte-support. |

Il existe une décalcomanie basse visibilité imprimée fin 1944, début 1945. Le fond d'impression est vert au lieu de blanc. Nous n'avons pas d'exemple certifié d'une application d'époque. |

- Flakhelfer de la HitlerJugend (HJ).

Durant les deux dernières années de la guerre, des jeunes de la Hitlerjugend sont envoyés en renfort dans la Flak en tant que Flakhelfer. Certains de leurs casques arborent un insigne de la HJ en plus de l'aigle de la LW.

Groupe de jeunes Flakhelfer avec leur encadrant. |

Vue d'ensemble. |

Insigne de la Hitlerjugend. |

Wappenschild.

|

Le coté droit des casques de la Wehrmacht (Heer, Kriegsmarine et Luftwaffe) reçoit le Wappenschild (écu d'armes) aux couleurs du Reich : noir, blanc, et rouge. Cet insigne est produit par différentes entreprises, au format 40 x 33 mm, les mêmes dimensions que l'écu d'arme. |

Version très précoce sur casque M34. |

1er Modèle à fond arrondi. |

2ème Modèle, ET. |

2ème Modèle, SE. |

2ème Modèle, NS. |

2ème Modèle, Q. |

2ème Modèle, EF. |

En mars 1940, le Wappenschield est aboli. L'ordre est donné de le retirer des casques existants, par grattage ou en profitant de leur remise en peinture pour le recouvrir. Il subsiste malgré tout de nombreux casques M35 non modifiés, dont une part très importante de casques M35 de la Luftwaffe.

Les derniers lots de M35 sortent d'usine sans Wappenschield. Un très petit nombre de M40 a reçu le Wappenschield en usine, juste après mars 1940, mais c'est vraiment anecdotique.

Insigne du parti.

L'insigne du Parti National-Socialiste figure sur les casques de plusieurs organismes, tels que la Polizei, la SS, etc... Il est situé soit à droite, soit à gauche suivant les organismes.

Il se compose d'un écu rouge bordé de noir, avec au centre, une croix gammée dans un cercle blanc.

Il en existe plusieurs variantes que l'on classe en 1er et 2ème type bien qu'elles soient contemporaines.

- 1er type : Le bas de l'écu est pointu, la croix gammée est grande et épaisse.

1er type, ET. |

1er type, EF. |

1er type, NS. |

1er type, Q. |

2ème type à croix décentrée C A Pocher. |

2ème type sur casque SE. |

2ème type carte-support C A Pocher. |

- 2ème type : C'est une variante due à l'imprimerie C.A. Pocher. Le fond est moins pointu et la croix gammée a les bras plus minces. La bordure est souvent légèrement plus épaisse. L'ensemble croix gammée et cercle blanc sur lequel elle est imprimée, sont décentrés vers la droite. Il est utilisé par plusieurs fabricants de casques. Comme pour le Wappenschield, l'insigne du parti sera aboli. Il ne figurera plus sur les casques sortant d'usine aux environs de novembre 1940, sauf pour les casques de la Polizei, qui resteront "double décal" jusqu'à la fin de la guerre. |

Polizei.

Un nouvel insigne est créé le 28 juillet 1936, à la fois pour la police et les pompiers. Il est apposé sur le côté gauche du casque, avec en pendant sur le côté droit, l'insigne du parti (voir ci-dessus). Les casques de la police resteront double-décal jusqu'à la fin de la guerre.

La décalcomanie est utilisé par les différentes formations de police, la Feldgendarmerie et les unités SS issues de la Polizei.

Il représente, en argent sur un écu noir, un aigle aux ailes déployées à l'horizontale et perché sur une croix gammée, brochant une couronne de feuilles de chêne. Les exemplaires destinés aux pompiers, dont les casques sont noirs, comportent en outre un liseré argent autour de l'écu.

En 1941, par simplification et par mesure d'économie, il est décidé de ne plus fabriquer que la variante bordée d'argent pour l'ensemble des utilisateurs.

Il existe une variante dorée pour les formations de police dépendant de la marine.

Insigne précoce non bordé ET. |

Insigne précoce non bordé ET variante. |

Insigne précoce ET variante. |

Insigne précoce bec droit. |

Insigne précoce non bordé NS. |

Insigne tardif bordé NS/Q. |

Insigne tardif bordé EF. |

Insigne tardif bordé EF variante. |

Waffen SS (Schutz Staffel).

Réglementairement le casque porte à gauche l'insigne du parti jusqu'en mars 1940 (voir ci-dessus) et à droite l'insigne spécifique dessiné en 1935. D'abord prévu pour être peints il sont intégrés dans le système des décalcomanies posées en usine.

Puis, de mars 1940 au 1er novembre 1943, les casques sont livrés "simple décal" à droite. Ensuite jusqu'à la fin de la guerre, ils sortent d'usine sans insigne. Cet insigne sera parfois apposé en unité.

Cet insigne spécifique se compose d'un écu argenté bordé de noir avec en son milieu 2 S de l'alphabet runique. La première production est assurée par la firme C.A. Pocher de Nuremberg. Les runes y figurant seront dénommées "1er type" par les collectionneurs. Elles seront reprises par d'autres fabricants à partir de 1937. Certains lui substitueront une autre forme de runes qui sera dénommée "2ème type".

Cependant ce classement par type de runes est insuffisant. En effet il y a également deux types d'écus qui se distinguent au niveau de l'inflexion que fait la bordure de chaque côté pour former la pointe. On distingue une inflexion anguleuse et une inflexion adoucie par un arrondi. De plus la position en hauteur des runes à l'intérieur de l'écu est variable. Nous pouvons l'observer à l'examen des décalcomanies d'usine typiques des fabricants de coques.

Elles ont toutes un point commun : la décalcomanie est composée d'une fine lamelle argentée sur laquelle les runes et la bordure sont imprimées en noir.

Décalcomanie Wilhelm Stephan par transfert direct, sur sa carte-support, recto-verso. |

Inflexion anguleuse de la bordure. |

Inflexion arrondie de la bordure. |

Voici les principales décalcomanies revenant le plus souvent sur les casques de la SS (il existe aussi un petit nombre d'autres modèles à édition très limitée) :

- La décalcomanie C.A. Pocher.

|

La rune utilisée est celle dite du 1er type ou "rune Pocher". Son dessin est simple : on part d'une barre inclinée vers l'avant que l'on coupe en biais en son milieu. Puis on fait glisser sur la coupure, le segment supérieur d'une demi-largeur vers l'arrière. La rune obtenue donne l'impression d'un éclair. |

Insigne C.A. Pocher. |

Insigne C.A. Pocher sur M35 noir. |

Construction de l'insigne C.A. Pocher (runes t. 1). |

- La décalcomanie ET.

Insigne ET précoce. |

Insigne ET tardif à fond laiteux. |

Construction de l'insigne ET (runes type 2). |

Outre les décalcomanies Pocher, la firme ET utilise une vignette fournie par son imprimeur habituel. Le dessin des runes est différent des Pocher. Il est répertorié par les collectionneurs en tant que 2ème type ou "type ET". |

- La décalcomanie EF.

|

Cette décalcomanie comporte des runes type Pocher, mais sur un écu dont l'inflexion de la bordure est arrondie. Le fond est blanc laiteux, la bordure fine et le pied de runes descend plus bas que l'inflexion de la bordure. |

Insigne EF. |

Construction de l'insigne EF (runes t. 1). |

- La décalcomanie Q.

Insigne Q. |

Autre exemplaire. |

Construction de l'insigne Q (runes t. 1). |

Cette décalcomanie ne se trouve que sur les casques Q M35 et M40. |

- La décalcomanie NS et SE.

|

Cette décalcomanie est baptisée "champagne", par les collectionneurs, à cause de la couleur que prend le fond avec le temps. |

Insigne NS/SE. |

Autre exemplaire. |

Construction de l'insigne NS/SE (runes t.2). |

Cas des volontaires étrangers.

Volontaires étrangers. |

Insigne Polizei visible sous le décal Pocher. |

On peut trouver des casques aux écussons inversés. Ce sont des casques de volontaires étrangers ayant réutilisé d'anciens casques de la Polizei. Un écusson runique est superposé à celui de la police à gauche et l'insigne du parti est resté en place à droite. |

La garniture intérieure, Innenausstattung 31

Garniture en place. |

Garniture avec cerclage en aluminium renforcé. |

En 1931, une nouvelle garniture intérieure est mise en service, pour remplacer la coiffe modèle 27 sur les casques de la famille M16, alors en service. Le brevet a été déposé en 1929 par La Schuberth-Werk AG à Braunschweig.

Cet ensemble, désigné Innenausstattung 31, comporte une coiffe en cuir montée sur un cerclage en alu, lui-même relié à un cerclage extérieur, toujours en alu, par un ensemble de lames ressorts. Ces lames permettent d'ajuster la coiffe et servent également d'amortisseurs. Ce deuxième cerclage est fixé à la coque par les 3 rivets et contre-rivets traditionnels.

En outre deux enchapures latérales maintiennent les dés de jugulaire.

Cette garniture est conservée sur le Stahlhelm 35. Elle est désignée M31 nA, (neuer Art = nouveau modèle), quand elle est fabriquée pour le M35. Par opposition les garnitures destinées aux ancien modèles de casques (M16/17/18), sont désignées M31 aA (alter Art = ancien modèle).

La garniture intérieure se compose de: un cerclage extérieur, un cerclage intérieur muni de 5 lames-ressorts, une coiffe en cuir et une jugulaire.

Le cerclage extérieur :

Cerclage en aluminium avant 1938. |

Cerclage en aluminium renforcé après 1937. |

Le cerclage extérieur est la pièce maitresse de la garniture intérieure. Il est constitué par une bande plate d'aluminium, de 35 mm de large. Il est fermé sur lui-même par 2 rivets à tête ronde.

Un trou de 8 mm est percé à l'arrière, sur la jonction. A l'avant 2 mortaises à extrémités arrondies sont percées de chaque côté. Elles mesurent 5 mm de large sur 23 mm de long. Ces trois perforations sont destinées à recevoir les rivets retenant le cerclage à la coque.

Cinq passants, deux de chaque côté et un à l'avant, sont pratiqués sur sa périphérie : le métal compris entre deux fentes parallèles de 18 mm, espacées de 10 mm, est repoussé vers l'intérieur. Chaque passant est destiné à recevoir les extrémités opposées de deux lames-ressorts consécutives du cerclage intérieur (voir plus bas).

Attache de jugulaire du cerclage en aluminium avant 1938. |

Profil de l'enchapure. |

Attache de jugulaire du cerclage en aluminium renforcé. |

Ce cerclage en aluminium 1er type (Max Densow 1937) démontre sa fragilité. |

Enfin de chaque côté, une enchapure est fixée par un axe maté autorisant la rotation. Il s'agit d'une pièce de tôle de 62 x 16 mm pliée en 2. L'arrondi est suffisamment large et haut pour que le dé de jugulaire qui y est retenu puisse s'incliner dans toutes les directions. Les dés de jugulaire sont en aluminium moulé et de forme rectangulaire de 24 x 16 mm. Leur épaisseur est de 2 mm. Il en existe deux modèles légèrement différents mais de caractéristiques similaires. |

|

Ce cerclage se révélant assez fragile à l'usage, une version renforcée est produite à partir de 1937 ou 1938 suivant les fabricants. Le bord du cerclage est incliné vers l'intérieur en haut et vers l'extérieur en bas, dans le but de le rigidifier. Ce bord reste plat de part et d'autre de l'enchapure pour permettre sa rotation. Le profil même de l'enchapure est modifié et affecte la forme d'un "b" dans le même but. |

Cerclage en aluminium renforcé daté 1937. |

Attache de jugulaire du cerclage en aluminium renforcé, variante. |

Vue du profil en b de l'enchapure. |

Le cerclage en acier zingué.

Cerclage en acier zingué. |

Cerclage en acier zingué, vue intérieure arrière. |

Cerclage en acier zingué, vue de face de l'enchapure. |

Vue de 3/4 de l'enchapure, recto. |

Vue de 3/4 de l'enchapure, verso. |

Une dernière modification intervient en 1940, avec le cerclage en acier galvanisé, plus solide et économe en aluminium, matériau stratégique en cette période de guerre. On en revient au cerclage simple, avec cependant les bordures inclinées comme sur le cerclage en aluminium renforcé et le profile en "b" de l'enchapure. Les dés de jugulaire sont désormais en fils d'acier. Leurs angles sont arrondis.

Ces garnitures affectent les versions M40 et 42, mais peuvent se retrouver sur des M35, ne serait-ce que par le biais de reconditionnements.

Période de transition.

Deux fabricants produisent encore des cerclages en alu renforcés après 1940. Ce sont B&C à Berlin (1941) et Metall Lederarbeitung WZ à Berlin-Charlottenburg (1943).

|

|

|

|

Différences.

Les têtes des rivets formant les axes des fixations de jugulaire, affectent différentes formes en fonction des fabricants.

Cerclage Schuberth 1938. |

Cerclage RBNbr 0/0256/0038 1943. |

Cerclage Max Densow 1938. |

Cerclage Metall Lederarbeitung 1940. |

Cerclage B&C Berlin 1940. |

Cerclage B&C Litzmannstadt 1943. |

Cerclage Metall Warenfabrik F W 1941 (intérieur). |

Cerclage Metall Warenfabrik F W 1941 (extérieur). |

Le cerclage intérieur :

Fermeture du cerclage intérieur et pattes des rivets maintenant le cuir. |

Repliage de la bande de feutre. |

Rivetage du cuir et de la lame ressort. |

Position des lames ressorts entre les deux cerclages. |

Disposition des lames resorts sur la périphérie du cerclage intérieur. |

Emboîtement des lames ressorts dans le cerclage extérieur. |

Le cerclage intérieur est constitué par un bandeau d'aluminium de 35 mm de large, fermé par 2 petits rivets à tête bombée. Il est percé à 5 mm du bord supérieur, d'une série de 10 à 14 trous (suivant la taille). Répartis sur la périphérie, ils reçoivent les attaches du cuir et de la bande de feutre. Au centre, il est percé de 5 trous qui recevront quant à eux, les rivets des cinq lames ressorts fixées sur son pourtour. Elles mesurent 212 x 15 mm et ont les bouts arrondis. Elles sont fixées en leur milieu et sont enfilées dans les passants du cerclage extérieur, y maintenant la coiffe et servant en même temps d'amortisseur. Chaque passant du cerclage extérieur reçoit les extrémités opposées de deux lames-ressorts consécutives. Celles-ci faisant 15 mm de large il reste un jeu de 3 mm qui leur permet de s'incliner légèrement.

A partir de 1938, ce cerclage est en acier, plus solide d'une part et économisant le matériau stratégique qu'est l'aluminium.

Les tailles :

|

Les garnitures intérieures sont fabriquées en 12 tailles, correspondant à des tours de tête allant de 52 à 63 cm. Chaque taille de coque peut recevoir deux tailles de garniture, selon le tableau ci-contre : |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les fabricants de cerclages et leurs marquages :

En 1934, l'armée entérine l'usage de l'I-31 pour tous les casques en usage en remplacement de l'I-27. Elle a été conçue et brevetée par la firme Schuberth Werk AG, à Braunschweig. D'autres firmes seront pressenties pour sous-traiter ces garnitures à partir de 1936.

Voici le tableau des différentes fabrications répertoriées à ce jour, ainsi que les différentes raisons sociales adoptées par les fabricants au cours de la période. A partir de courant 1943 est indiqué seulement le Reichsbetriebsnummer (RBNr), attribué aux entreprises pour garder secrète leur situation géographique.

| Fabricant | Forme du logo | 1931 à 35 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | Observations |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Schuberth Werk AG Braunschweig. Schuberth Werk GmbH Braunschweig. Schuberth Werk KG Braunschweig. Schuberth Werk KG Braunschweig. RBNbr 0/0471/0048. |

Lignes. Lignes. Lignes. Circulaire. Circulaire. |

Alu. Alu. ------- ------- ------- |

------- Alu. ------- ------- ------- |

------- Alu. Alu. ------- ------- |

------- ------- Alu renf. ------- ------- |

------- ------- ------- Alu renf. ------- |

------- ------- ------- Acier. ------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

------- ------- ------- Acier. Acier. |

------- ------- ------- ------- Acier. |

De 1931 à 1935 tous sont datés 1931. Seule la taille de la coque est gravée. |

| Berlin Kofferfabrik INH Max Densow. | Lignes. | ------- | Alu. | Alu. | Alu. Alu renf. |

------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |

| Metall Lederarbeitung WZ Berlin-Charlottenburg. RBNbr 0/0251/0111 |

Circulaire. Circulaire. Circulaire. |

------- ------- ------- |

------- ------- ------- |

Alu. ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- |

Alu renf. Acier. ------- |

Alu renf. Acier. ------- |

Alu renf. Acier. Acier. |

------- Acier. Acier. |

Werner Zahn. |

| B&C Beiderman und Czarnikow Berlin. RBNbr 0/0256/0038. B&C Beiderman und Czarnikow Litzmannstadt RBNbr 0/1035/0293. |

Lignes. Lignes. Lignes. ? |

------- ------- ------- ------- |

------- ------- ------- ------- |

Alu. ------- ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- ------- |

Alu renf. ------- ------- ------- |

Acier. ------- ------- ------- |

------- ------- Acier. ------- |

------- Acier. Acier. ------- |

------- Acier. ------- ------- |

|

| Metall Warenfabrik F W Müller Jr Berlin. RBNbr 0/0250/0622 |

Circulaire. Circulaire. |

------- ------- |

------- ------- |

------- ------- |

------- ------- |

------- ------- |

------- ------- |

Acier. ------- |

Acier. ------- |

Acier. Acier. |

------- Acier. |

Détaillons ces fabricants et les marquages qu'ils apposent sur les cerclages.

Schuberth est le seul fabricant jusque courant 1936 (voir plus bas le détail des marquages de cette période). Fin 1936 la production est progressivement étendue à d'autres firmes, en sous-traitance, lors du lancement de la production de masse du Stahlhelm 35.

Les marquages sont uniformisés, ils sont gravés extérieurement de part et d'autre :

A droite la raison sociale et l'année de fabrication réelle. A gauche, la mention n.A (neuer Art = nouveau modèle), suivi de l'indication des tailles de la coque et de la coiffe. Cette inscription est faite sous forme de fraction, sur deux lignes (Schuberth, Metall Lederarbeitung, F W Müller) ou sur une seule ligne (Max Densow, B&C). Le trait de fraction peut être absent.

Schuberth Werk AG Braunschweig.

1929 : La firme Schuberth située à Braunschweig, dépose le brevet d'un nouveau modèle de garniture. Elle s'intitule alors Schuberth AG (Aktiengesellschaft = société par actions).

1931 - 1935 : Cette garniture intérieure (Innenausstattung) est expérimentée par l'armée en tant que I-31. En 1934 elle est adoptée pour remplacer les garnitures I-27 sur tous les casques en service.

Les marquages se résument à la raison sociale d'un côté et à la taille de la coque de l'autre. La date est systématiquement 1931, date du modèle. On trouve cependant une série de cerclages datés 1936, portant ce même marquage (y compris "AG"), augmenté de la mention DRP.

A la même époque démarre l'expérimentation du prototype du futur Stahlhelm 35 et la I-31 y est adaptée.

Schuberth AG avant 1934 alu. |

Schuberth AG avant 1934 alu. |

Marquage encore utilisé en 1936. |

Mais avec la mention DRP. |

1936 - 1937 : La firme est devenue Schuberth GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung = Société à responsabilité limitée).

Désormais, figurent les tailles de la coiffe et de la bombe. Cette mention est complétée par l'abréviation a.A (alter Art = ancien modèle) pour les garnitures destinées aux casques M16/17/18. Pour les casques M35 elle comporte la mention n.A (neuer Art = nouveau modèle).

Schuberth casques de transition à/c 1936 alu. |

Schuberth casques de transition à/c 1936 alu. |

Schuberth GmbH 1937 alu. |

Schuberth GmbH 1937 alu. |

1936 à 1944 : La firme est devenue en 1937, Schuberth KG (Kommanditgesellschaft = société en commandite simple). Les marquages suivent les mêmes règles que pour les autres firmes.

Sur tous les cerclages de la marque, figure l'inscription DRP (Deutsches Reichs Patent) indiquant qu'elle est propriétaire du brevet.

Le Reichsbetriebsnummer 0/0471/0048 remplace la raison sociale en 1943, mais la mention DRP subsiste.

Schuberth KG 1937 alu. |

Schuberth KG 1937 alu. |

Schuberth KG 1938 alu renforcé. |

Schuberth KG 1938 alu renforcé. |

Schuberth KG 1939 alu renforcé. |

Schuberth KG 1939 alu renforcé. |

Schuberth KG 1940 acier zingué. |

Schuberth KG 1940 acier zingué. |

Schuberth KG 1943 acier zingué. |

Schuberth KG 1943 acier zingué, taille 70/62. |

RBNbr 0/0471/0048 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0471/0048 1944 acier zingué. |

Berlin Kofferfabrik INH Max Densow SO 36.

Cette firme est la première requise en 1936, pour la sous-traitance des I-31. Elle arrêtera sa production en 1938, n'ayant fourni que des cerclages alu. En 1938, chez ce fabricant, on trouve encore des cerclages simples ainsi que des renforcés.

Max Densow 1936 alu. |

Max Densow 1937 alu. |

Max Densow 1937 alu. |

Max Densow 1938, alu et alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung Werner Zahn Berlin-Charlottenburg.

Ce fabricant produit de 1937 à 1944 sous son nom et en 1943 - 1944 sous le Reichsbetriebsnummer 0/0251/0111.

Metall Lederarbeitung, 1937 alu. |

Metall Lederarbeitung, 1937 alu. |

Metall Lederarbeitung, 1937 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1937 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1938 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1938 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1939 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1939 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1940 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1940 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1941 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1941 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1941 acier zingué. |

Metall Lederarbeitung, 1941 acier zingué. |

Metall Lederarbeitung, 1942 acier zingué. |

Metall Lederarbeitung, 1942 acier zingué. |

Metall Lederarbeitung, 1943 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung, 1943 alu renforcé. |

Metall Lederarbeitung 1943 acier zingué. |

Metall Lederarbeitung 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0251/0111 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0251/0111 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0251/0111 1944 acier zingué. |

RBNbr 0/0251/0111 1944 acier zingué. |

Beiderman und Czarnikow Berlin,

Beiderman und Czarnikow Litzmannstadt

Ce fabricant berlinois produit sous son nom à partir de 1937 et à compter de 1943 sous le Reichsbetriebsnummer 0/0256/0038. Une filiale fabrique des cerclages à Litzmannstadt à partir de 1942.

B&C, berlin 1937 alu. |

B&C, berlin 1937 alu. |

B&C, berlin 1938 alu renforcé. |

B&C, berlin 1938 alu renforcé. |

B&C, berlin 1939 alu renforcé. |

B&C, berlin 1939 alu renforcé. |

B&C, berlin 1940 alu renforcé. |

B&C, berlin 1940 alu renforcé. |

B&C, berlin 1941 acier zingué. |

RBNbr 0/0256/0038,1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0256/0038,1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0256/0038,1944 acier zingué. |

B&C, Litzmannstadt 1942 acier zingué. |

B&C, Litzmannstadt 1942 acier zingué. |

B&C, Litzmannstadt 1943 acier zingué. |

B&C, Litzmannstadt 1943 acier zingué. |

Metall Warenfabrik F W Müller Jr Berlin.

Ce fabricant berlinois produit sous son nom à partir de 1941 et à compter de 1943 sous le Reichsbetriebsnummer 0/0250/0622.

Metall Warenfabrik FWM, 1941 acier zingué. |

Metall Warenfabrik FWM, 1941 acier zingué. |

Metall Warenfabrik FWM, 1942 acier zingué. |

Metall Warenfabrik FWM, 1942 acier zingué. |

Metall Warenfabrik FWM, 1943 acier zingué. |

Metall Warenfabrik FWM, 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0250/0622, 1943 acier zingué. |

RBNbr 0/0250/0622, 1944 acier zingué. |

Cerclages intérieurs.

Le marquage de la taille est parfois répété sur le cerclage intérieur.

Schuberth 1937 alu, taille 57. |

Metall Lederarbeitung, 1938 alu, taille 56. |

Metall Lederarbeitung, 1940 acier, taille 56. |

B&C, berlin 1942 acier, taille 59. |

La coiffe en cuir :

Coiffe en place. |

Coiffe déployée. |

Couture arrière. |

Couture arrière. |

Couture arrière, intérieur. |

Arret du fil par prolongement de la piqure. |

Rondelle de renfort. |

La coiffe en cuir est formée par un bandeau de cuir de mouton ou de chèvre, festonné sur un bord en dents de loup. Le bandeau est coupé à la juste longueur ce qui fait que ces dents sont au nombre de 7, 8 ou 9 (avec parfois des demi-dents) suivant la taille. Chacune est perforée de cinq trous d'aération disposés en quinconce. Les extrémités des dents sont arrondies et comportent une petite perforation destinée au passage du cordon de serrage. Cette perforation est renforcée par une rondelle de cuir collée sur l'envers.

Un cordonnet de coton blanc permet le serrage du sommet de la coiffe et par là même, son réglage en profondeur.

Le cuir est fixé sur le cerclage intérieur par 10 à 14 rivets (suivant la taille) en aluminium à large tête, en forme d'attaches parisiennes. Ultérieurement ces rivets seront en acier zingué.

Une bande de feutre de 4 cm de large, est cousue sur la face interne du cuir, avant rivetage sur le bandeau métallique.

Cuir de mouton, recto et verso. |

Cuir de bovin (vachette), recto et verso. |

Cuir de chèvre, recto et verso. |

Cuir de porc, recto et verso. |

Vers la fin de la guerre le cuir de porc sera employé pour économiser les cuirs plus nobles. De ce fait, il affectera surtout les M42. Le cuir de porc est beaucoup plus rigide que les autres, il n'est pas lisse et souvent on voit le dessin de la peau sur les deux faces.

Les marquages des coiffes en cuir :

I-31 Schuberth 1937, la taille 57 est reportée à l'endroit et à l'envers du cuir.

I-31 Schuberth 1943, la taille 61 est reportée à l'endroit et à l'envers du cuir.

La coiffe en cuir de la garniture intérieure est produite, soit directement par le fabricant, soit par un sous-traitant. On y retrouve des marquages variés. Le seul qui soit systématique est celui de la taille. Il se trouve au recto d'une des dents de loup (en général une dent arrière). Les chiffres sont tamponnés à l'encre noire ou bleue foncée. Ils sont entourés d'un cercle mais pas systématiquement. Ils correspondent exactement aux chiffres indiqués sur le cerclage.

Au verso de la coiffe la taille est parfois répétée, accompagnée d'une ou plusieurs inscriptions telles que lettre, date, chiffres romains.

Dans une grosse majorité des cas, le nombre indiqué au verso est égal à la taille +1, voire +2. Il n'existe aucune explication documentée de ces inscriptions. De ce fait les hypothèses avancées, ne sont donc que des suppositions.

I-31 Schuberth 1939 taille 55, un nombre équivalent à la taille +1 = 56, est reporté au verso.

I-31 Metalleder 1940 taille 56, un nombre équivalent à la taille +1 = 57, est reporté au verso.

I-31 Metalleder 1940 taille 57, un nombre équivalent à la taille +1 = 58, est reporté au verso.

I-31 Schuberth 1940 taille 59, un nombre équivalent à la taille +1 = 60, est reporté au verso.

I-31 Metalleder 1943 taille 56, un nombre équivalent à la taille +1 = 57, est reporté au verso.

I-31 RBNbr 0/0251/0111 1943 taille 56, un nombre équivalent à la taille +2 = 58, est reporté au verso ainsi que le RBNr du fabricant du cuir.

I-31 Schuberth 1943 taille 56, un nombre équivalent à la taille +2 = 58, est reporté au verso.

I-31 B&C Litzmannstadt 1943 taille 56, un nombre équivalent à la taille +1 = 57, est reporté au verso.

I-31 RBNbr 0/0256/0038 1944 taille 57, un nombre équivalent à la taille +1 = 58, est reporté au verso.

D'autres inscriptions peuvent se présenter, comme une date ou un RBNr. Bon nombre de coiffes offrent un verso vierge de toute inscription.

I-31 Schuberth 1938, la taille dans un cercle (56) est par erreur au verso. |

I-31 RBNbr 0/0256/0038 1943, date de fabrication portée au verso du cuir. |

La jugulaire :

Vue d'ensemble (fabricant : Gustav Reinhardt 1936).

Partie longue, extrémité libre perforée. |

Boutonnières et bouton. |

Partie courte. |

3 vues de la boucle aluminium. |

Prête à boutonner. |

Boucle en acier poli. |

La jugulaire se fixe aux deux passants mobiles, solidaires du cerclage extérieur. Il en existe une grande variété, due au nombre important de fabricants, qui, cependant doivent respecter les caractéristiques du brevet de base. |

La boucle se porte généralement sur la joue gauche, mais la facilité de démontage permet aux gauchers qui le souhaitent, de la porter sur la joue droite.

La boucle se porte généralement sur la joue gauche, les gauchers peuvent remonter la jugulaire avec la boucle sur la joue droite... ou retourner leur casque !

A partir de 1940, les boucles et les boutons sont en acier et souvent recouverts de peinture gris-clair ou Feldgrau voire gris bleu (LW), pour réduire les reflets et prévenir la rouille. Il existe des différences (minimes) entre les boucles utilisées par les divers fabricants.

Boucle et bouton en acier poli. |

Boucle en acier, variante. |

Autre variante. |

Quelques exemples de boucles.

Boucle acier gris-bleu. |

Boucle acier feldgrau. |

Boucle acier, Carl Hepting u Co 1941. |

Sur casque M35 ET. |

Sur casque M42 CKL66. |

Sur casque M40 SE64. |

Sur casque M40 SE68 LW (RBNr 0/0833/0008). |

Sur casque M40 NS66. |

Sur casque M40 Q64 LW. |

Sur casque M40 Q. |

Sur casque M42 EF64. |

Sur casque M42 EF68. |

Les fabricants de jugulaires et leurs marquages :

Les jugulaires produites avant 1937 ne sont pas systématiquement marquées. A partir de cette date, une norme oblige les fabricants à renseigner leurs jugulaires du sceau de leur firme ainsi que de l'année de production.

Les marquages sont en général situés à l'intérieur de la partie longue de la jugulaire, estampés dans le cuir. Il existe quelques rares cas de tampons à l'encre. Le marquage peut affecter plusieurs formes : le nom complet ou abrégé de l'entreprise, avec ou sans adresse, ou tout simplement son code au Waffenamt (3 lettres en minuscules).

En 1942, le RBNr (Reichsbetriebsnummer) fait son apparition en remplacement des noms et adresses des firmes. L'année n'est plus indiquée. Fin 1944, RBNr est parfois remplacé par RFNr (Reichsfabriknummer).

De nombreuses jugulaires produites à partir de fin 1944 n'ont plus reçu aucun marquage.

RFNr 0/0124/0014. |

RFNr 0/0250/0795. |

RBNr 0/0365/0012. |

RBNr 0/0390/0204. |

RBF 0/0485/0002. |

RBNr 0/0494/0008. |

RBNr 0/0561/0067. |

RBNr 0/0750/0100. |

RBNr 0/0833/0008. |

RBNr 0/1001/0038. |

RBNr 0/1151/0005. |

A Fischer Guttstadt 1938. |

bmd 1941. |

C Budischowsky 1942. |

C Korn 1943. |

C Otto Gehrckens 41. |

Carl Hepting u Co 1941. |

Carl Tesch 1936. |

Carl Tesch 1938. |

dla (Karl Barth) 41. |

DLWP (Deutsche Lederwerkstätte) 1943. |

dta 1941(?). |

EEK 1942. |

Erhardt & Kirsten 40. |

FM 1941. |

Franz Brehme 1938. |

Franz Brehme 1939. |

ftb non daté. |

G Schaub 1941. |

G Schaub 1943. |

G. Schiele 1937. |

G. Schiele 1940. |

G. Singer 1941. |

Gebr Sparfeld 41. |

Gunt. Vögel 39. |

Gustav Reinhardt 1936. |

Gust Reinhardt 37. |

Heinrich Sohn KG 1941. |

Heinrich Sohn KG 1942. |

Henseler und Co 1938. |

Henseler und Co 1939. |

Horst KP. |

Jos Poeschl's Söhne 41. |

Joseph Moll 38. |

Jost Gefliter 1941. |

LLG Hessen 40. |

Leon Beck 1940. |

LLG Hessen, tamponnée à l'encre 1940. |

LLG Thüringen 1942. |

Ludwig Hartog 1938. |

Luttringshaus & Co 40. |

Nobele & Hueck 37. |

O Breit Söhne 1940. |

O. Reichel 1936. |

O. Reichel 1941. |

Otto Sindler 1935. |

Otto Sindler 36. |

Otto Stephan 1937. |

Paul Klopfer 1939. |

Pelzer & Co 1942. |

R. Ehrhardt 1937. |

R. Ehrhardt 1940. |

R. Larsen 1938. |

Rahm u Kampmann 1937. |

Rahm u Kampmann 1940. |

Sattler Lago 1940. |

Sattler Lago 1941. |

Schmöle & Comp 1941. |

Springer & Co 39. |

Voegels 1938. |

W Beneke 1937. |

Waldow-Launer 1940. |

Wallisch & Co 1942. |

Wilhelm Ellers Jr 1937. |

Wilhelm Ellers 1941. |

Fin de guerre, non marquée. |

Ersatz en cuir grenelé de cartouchière. |

Visa du Luftwaffe Begleidunds Amt (LBA). |

Les reproductions.

La difficulté réside dans le nombre important de fabricants figurant sur les jugulaires et aussi le fait que beaucoup d'entre elles sont des reproductions, dont certaines relativement anciennes. La plupart de ces reproductions sont vendues comme telles, mais peuvent être présentées comme authentiques à la revente. Les marquages des reproductions sont de quatre sortes :

- (1) Ils reproduisent exactement celui de la jugulaire originale.

- (2) Ils reproduisent le texte de l'originale avec une petite différence.

- (3) Ils appartiennent à un fabricant vu sur un autre équipement (holster, cartouchière…) mais jamais sur une jugulaire.

La liste présentée ci-dessous reprend tous les logos que nous avons rencontrés à ce jour, sur des pièces authentiques ou des reproductions. Elle n'est pas exhaustive mais elle est évolutive. Elle permet de voir si, pour une firme donnée, nous avons trouvé des jugulaires authentiques, ou des reproductions, ou les deux.

Liste des fabricants.

|

Quelques exemples de reproductions. A. Hirsch 1940 (repro).  A. Scholle 1941 (repro).  C. Korn 1943 (repro).  Carl Ackva 1941 (repro).  Carl Hepting u Co 1941 (repro).  Carl Tesch 1938 (repro).  E. Kommle 1940 (repro).  ftb 1944 (repro).  fkx 1943 (repro).  G Schaub 1942 (repro).  G. Schiele 1940 (repro).  gfg 1943 (repro).  Gunt. Vögel 1939 (repro).  Hans Ritter 43 (repro).  Joseph Herbst 1940 (repro).  L.Krumm-Langhardt 1940 (repro).  LLG Hessen 1942 (repro).  Lohmannwerke AG, Bielefeld 1941 (repro).  Nestof Werke 1939 (repro).  Otto Sindler 1936 (repro).  R Larsen 1935 (repro).  R Ehrhardt 1941 (repro).  Riebel & Söhne 1941 (repro).  RZM 5/1940 (repro).  Sattler Lago 1942 (repro).  Voegels 1940 (repro).  Wallisch & Co 1942 (repro).  RRBNr avec année 1944 (repro).  RBNr 0/0750/0100 (repro). |

Les rivets :

Rivet et contre-rivet. |

2 largeurs de fente. |

Rivet latéral en place. |

Rivet arrière en place (fabricant : Biedermann und Czarnikow). |

3 rivets du même casque. |

|

Des rivets spécifiques permettent de maintenir le cerclage dans la coque. Ils sont conçus sur le principe des attaches parisiennes. Leur tête semi bombée mesure 13 mm de diamètre. Deux lames parallèles de 17 x 7 mm à bouts arrondis, tiennent lieu de tige. Les têtes sont pré peintes car montées sur la coque après finition. |

Mise en place de l'Innenausstattung en usine. |

Les fabricants de rivets et leurs marquages :

Plusieurs fabricants de rivets appliquent leur marque sur les lamelles des rivets de fixation de l'I 31 à la coque. Ces marques ainsi que l'année, sont gravées dans le métal.

Deux firmes le font sur l'extérieur d'une lamelle, ce qui fait que le marquage est invisible une fois le rivet mis en place et replié. Ce sont :

- Dransfeld und Co, à Iserlohn-Westfalen, marquage = D& C.

- Schmöle und Co. à Iserlohn-Westfalen, marquage = SC sur une branche de sapin.

Quatre autres firmes le font sur l'intérieur d'une lamelle, ce qui fait que le marquage est visible une fois le rivet mis en place et replié. Ce sont :

- Biedermann und Czarnikow, à Berlin, marquage = BuC (également fabricant de cerclages).

- Fr. Wilke à Westig-Westfalen, marquage = FWW.

- Julius Kremp à Lüdenscheid-Westfalen, marquage = IKA.

- Mathias Salcher und Söhne à Wagstadt-Sudetenland, marquage = MSS.

Il existe aussi des rivets sans marquage.

Dransfeld und Co 1938. |

Dransfeld und Co 1939. |

Dransfeld und Co 1941. |

Dransfeld und Co 1944. |

Schmöle und Co 1940. |

Schmöle und Co 1941. |

Schmöle und Co 1944. |

Biedermann und Czarnikow 1938. |

Julius Kremp 1939. |

Julius Kremp 1941. |

Fr. Wilke 1939. |

Mathias Salcher und Söhne 1944. |

Les accessoires et les artifices de camouflage

Accessoires divers :

Sangle de transport.

Tragevorrichtung 40. |

Tragevorrichtung 40. |

Tragevorrichtung (variante). |

Tragevorrichtung 40, extérieur du crochet. |

Tragevorrichtung 40, intérieur du crochet. |

Tragevorrichtung 40, mousqueton. |

Un dispositif de transport du casque (Tragevorrichtung) est mis en service en 1940. Il se compose d'une sangle se refermant par une boucle à ardillon. Elle est destinée à encercler la coque au niveau de la rupture des ailes. Deux passants coulissent sur cette sangle, ils se terminent par un sanglon maintenant un crochet métallique qui s'engage sur la bordure du casque. Un troisième sanglon plus long, coulisse sur la sangle. Il se termine par un mousqueton permettant d'accrocher le casque à l'équipement ou au véhicule. Il existe au moins un autre modèle, visible sur les photos d'époque.

Cet accessoire sera distribué avec parcimonie et de ce fait peu utilisé. Il sera souvent détourné de son utilisation réglementaire pour devenir un support de matériel de camouflage du casque.

Tragevorrichtung, fabrication artisanale (le casque n'a pas été trouvé avec). |

Tragevorrichtung, copie (tchèque ?). |

Bande de manoeuvre.

|

En 1932, un nouveau bandeau de manœuvre est adopté pour remplacer le bandeau bleu, insuffisamment visible, utilisé par la Reichswehr. Ce bandeau est bicolore, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Il est désigné "Helmband 32". |

Helmband 32. |

Helmband 32, bandeau de manœuvre. |

Helmband 32, boucle et sangle arrière. |

Lunettes.

Lunettes de motocyclistes. |

Lunettes de motocyclistes. |

Lunettes réglables. |

Lunettes réglables (à gauche) et souples (à droite). |

Lunettes en cuir. |

Lunettes pliantes. |

Lunettes françaises de prise, Mle 35. |

Lunettes françaises de prise. |

Quelques modèles de lunettes employées par l'armée allemande.

Voici, ci-dessous, quelques unes de ces lunettes plus en détail. Les casques servent uniquement de support, les montages ne sont pas d'origine.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les supports de camouflage :

Tout au long de la guerre, les soldats chercheront à adapter le camouflage de leur casque au terrain environnant.

Le moyen le plus pratique est bien entendu d'y accrocher herbes et branchages empruntés à la végétation proche. Pour les maintenir de nombreux systèmes seront réalisés par les hommes eux-mêmes.