France

Casque Adrian modèle 15

Fiche

- Dénomination : "Casque du modèle général" (modèle 15) dit "casque Adrian".

- Conçu par le contremaître Louis Kuhn pour la société JAPY et commandé par l'intendant Adrian.

- Destiné à une utilisation générale.

- Coiffe en cuir (2 variantes de fabrication successives).

- Aération et ajustement de la taille, par des plaques d'aluminium ondulées.

- Jugulaire en cuir réglage par boucle coulissante.

- Insigne : attribut métallique de l'arme.

- Caractéristiques : fabriqué en 4 pièces métalliques.

- Fabriqué à partir de 1915.

- Distribué à partir de 1915.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : première guerre mondiale jusqu'aux années 1940.

- Matériaux : tôle d'acier laminé de 0,7 mm.

- Tailles : 3 tailles de bombes, A, B et C divisées en 9 sous-tailles grâce aux jeux de plaquettes ondulées (de A1, A2... à C3).

9 tailles de coiffes du 54 à 62 cm de circonférence, correspondant aux 9 sous-tailles de bombes. - Poids : 670 g à 750 g suivant les tailles.

- Couleur : bleu horizon ou moutarde.

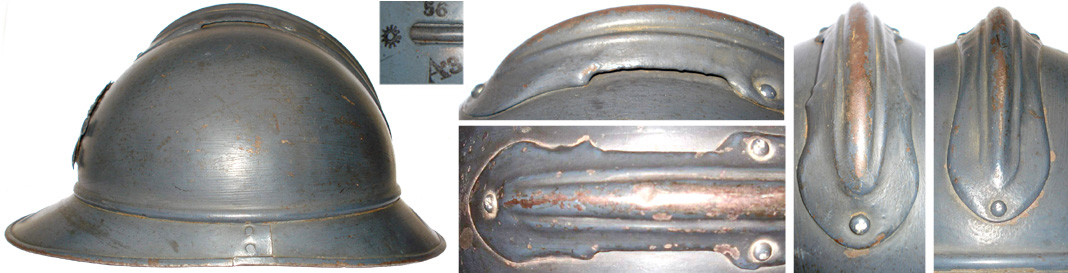

Infanterie, fabrication Japy.

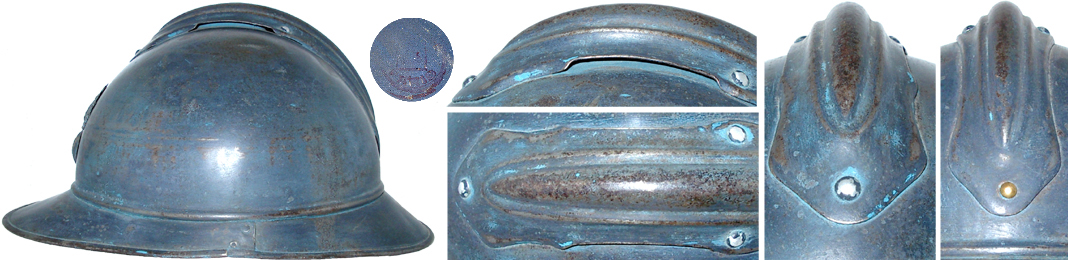

Infanterie, fabrication Cie des Compteurs.

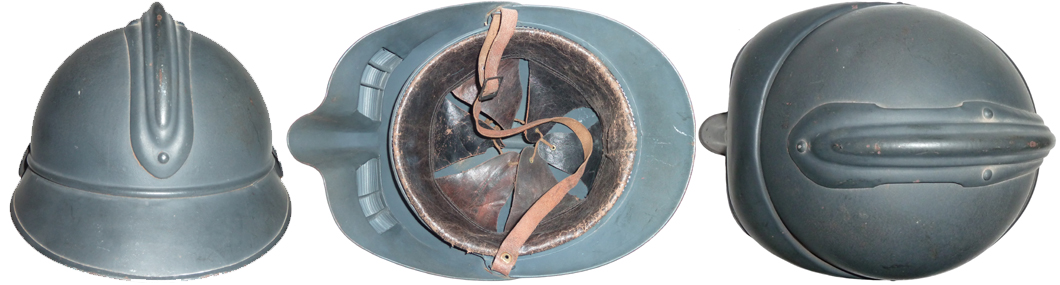

Artillerie, fabrication Delmas.

Troupes d'Afrique, fabrication Dupeyron.

Historique

Indissociable de l'homme d'arme du moyen-âge, le casque est peu à peu tombé en désuétude et au début du 20ème siècle, seule la cavalerie arbore encore des casques étincelants. Des prototypes sont pourtant en cours d'essais comme le casque Detaille ou un casque d'artillerie, mais quand la guerre éclate en 1914, c'est coiffé du képi que les soldats français font face à l'invasion allemande. |

Louis Auguste Adrian.  Cervelière. |

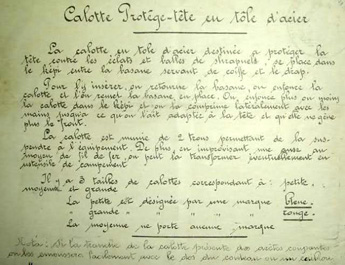

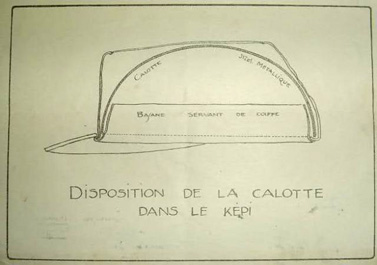

Notice d'emploi de la cervelière.(© killer2lamor" du site lagrandeguerre)

|

Constitution

La bombe :

La description ci-dessous est celle du casque des établissements JAPY. Nous verrons par la suite les différences apportées par les autres ferblanteries.

Ce casque est désigné, à tort, 1er type par les collectionneurs. En effet, il est exclusif de JAPY qui n'a pas fabriqué d'autre type tout au long de la production. Il est reconnaissable au premier coup d'œil par son cimier plus fin et élancé que les autres fabrications et son raccord visière garde-nuque sans rivet, que l'on dit à tort soudé, alors qu'il est brasé.

La bombe du casque modèle 15 est emboutie dans une plaque de tôle d'acier laminée de 7/10èmes d'épaisseur. Cet acier traité au four Martin, se prête facilement à l'emboutissage à froid. Cependant la complexité de la pièce amène à la fabriquer en quatre parties : la calotte, le cimier, la visière et le garde-nuque.

Vue de face (Japy). |

Vue de coté (Japy). |

Vue de dos (Japy). |

Vue de dessus (Japy). |

Fentes d'attribut. |

Puits d'aération et perforations pour les rivets du cimier (Japy).

Calotte, vue de face. |

Vue de coté. |

Vue de dos. |

La calotte.

La calotte est faite d'une feuille de tôle passée dans une presse à emboutir. L'opération est réalisée en deux passes successives, sur des matrices circulaires. Elle a alors une forme hémisphérique. Le bord est mouluré pour permettre le sertissage ultérieur de l'ensemble visière-garde-nuque. Une gorge est ménagée intérieurement, à 5 mm du bord, par repoussage du métal. Elle a une largeur de 5 mm et une profondeur de 3 mm. Elle forme extérieurement, le bourrelet semi-cylindrique caractéristique du modèle 15. Les 5 millimètres de métal restants en dessous, formeront le jonc de sertissage de l'ensemble visière garde-nuque.

Une excroissance est emboutie sur le sommet, puis décalottée, formant ainsi une aération de 5 x 1,5 cm, protégée par un retroussis de 4 mm. Deux fentes de 7 x 1,5 mm espacées de 35 mm sont ménagées sur l'avant. Elles recevront l'attribut du corps d'affectation. Enfin, la calotte est passée sur un tour à grande vitesse pour être lissée.

En dernière opération, elle est ovalisée en force sur une forme.

Le cimier.

Cimier, partie avant (Japy). |

Partie arrière (Japy). |

Vue de l'intérieur (Japy). |

Un cimier découpé dans une feuille d'acier, est façonné par repoussage. Il est galbé à la forme exacte du sommet de la bombe et comporte trois nervures de raidissement. Une encoche est pratiquée sur chaque coté, de façon à ménager un espace entre la bombe et le cimier au niveau du puits d'aération, permettant la circulation de l'air. |

L'ensemble visière garde-nuque.

La visière et le garde-nuque, de formes ogivales, sont découpés dans une tôle de même nature que la calotte et cintrés. Ils sont calculés pour former avec l'horizontal, un angle de 22° pour la visière et 45° pour le garde nuque. Leur largeur dans l'axe longitudinal, va de 50 et 45 mm respectivement, pour les bombes A, à 50 et 55 mm pour les bombes C. |

Schéma d'assemblage visière couvre-nuque (Japy). |

Enfin le bord vif inférieur de l'ensemble est plié mécaniquement sur l'extérieur afin de former le jonc de bordure (Fig. 3). Celui-ci tout en éliminant le bord coupant et en raidissant l'ensemble, participe en outre à la consolidation de l'assemblage latéral des ailes du casque.

L'assemblage.

Tête d'un rivet de cimier (Japy). |

Vue de profil. |

Rivets fendus du cimier vus de l'intérieur (Japy). |

Agrafe-crampon avant (Japy). |

Agrafe-crampon arrière (Japy). |

Agrafe-crampon latérale (Japy). |

Agrafe-crampon latérale dépliée (Japy). |

L'ensemble visière garde-nuque forme maintenant un genre d'entonnoir inversé, dans l'ouverture supérieure duquel se loge avec précision la bordure inférieure de 5 mm conservée sur la calotte. Il vient en butée dans l'angle du bourrelet périphérique et il est maintenu fermement dans cette position. Le tout est passé alors dans une sertisseuse, qui rabat la bordure de la calotte sur l'intérieur de l'ensemble visière garde-nuque, le maintenant solidement en place.

Le cimier est fixé par quatre rivets fendus en aluminium, deux latéraux et un à chaque extrémité. Ils ont une tête hémisphérique de 7 mm de diamètre.

Enfin des agrafes crampons en tôle ou en cuivre, sont soudées aux quatre points cardinaux de la bombe. Destinées à maintenir le système de coiffe et d'aération, elles comportent deux branches de 30 x 5 mm. La base des deux agrafes latérale se prolonge vers l'extérieur, par une enchapure enfermant un dé métallique rectangulaire de 10 x 20 mm, faisant office d'attache de jugulaire.

Les différences de fabrication.

Examinons maintenant les différences de fabrication apportées au modèle de JAPY, par les autres fournisseurs.

Au niveau de la calotte, on ne relève aucune différence significative.

C'est au niveau de l'ensemble visière garde-nuque que les différences sont le plus visibles. En effet si Japy conserve l'assemblage décrit plus haut, les autres fabricants l'inversent, (sauf sur une partie de la production de la Cie des compteurs et du Jouet de Paris). Ce sont les extrémités de la visière qui sont découpées en tenon et qui viennent chevaucher le garde-nuque. En outre deux rivets maintiennent l'ensemble. Ils sont à tête ronde ou plate et disposés verticalement ou obliquement suivant les fabricants (voir photos ci-dessous).

Cie des Compteurs, 2 rivets verticaux à tête ronde. |

Cie des Compteurs, variante avec visière sous garde-nuque. |

Delmas, 2 rivets obliques à tête plate. |

Delmas, variante : 2 rivets verticaux à tête plate. |

Dupeyron précoce, 2 rivets obliques à tête plate. |

Dupeyron, 2 rivets obliques à petite tête plate. |

Dupeyron, 2 rivets obliques à tête plate. |

Le jouet de Paris, 2 rivets verticaux à tête ronde. |

Le jouet de Paris, variante avec visière sous garde-nuque. |

Reflex, 2 rivets obliques à tête ronde. |

Reflex, 2 rivets verticaux à tête ronde. |

Reflex, 2 rivets verticaux à tête plate. |

Les dimensions de cet ensemble varient aussi avec les fabricants, donnant au casque un profil plus ou moins cintré.

Par exemple, pour une taille B chez Japy, la largeur du garde-nuque est d'environ 15 mm au niveau du raccord avec la visière et 45 mm dans l'axe du casque. Les mêmes mesures donnent 17 et 45 mm chez Reflex, 18 et 46mm au Jouet de Paris, 20 et 47 mm à la Cie des Compteurs, 20 et 50mm chez Dupeyron.

Ces dimensions sont des moyennes car il existe quelques disparités, certainement en fonction des périodes de fabrication.

Il faut aussi rappeler qu'il existe une mode parmi les vieux briscards, qui consiste à plier la visière et le garde-nuque vers le bas, pour marquer leur ancienneté.

Japy. |

Japy "personnalisé". |

Cie des Compteurs. |

Delmas. |

Dupeyron précoce. |

Dupeyron. |

Dupeyron "personnalisé". |

Le jouet de Paris. |

Reflex. |

Les cimiers quant à eux, offrent également des différences certaines.

Celui de Japy est facilement reconnaissable par sa ligne élancée et fine, ses nervures bien marquées et ses pointes allongées. Reflex, le Jouet de Paris et Dupeyron mettent en œuvre une extrapolation de ce cimier, beaucoup plus empâtée aux pointes courtes. Quelques rares casques de Delmas sont également munis d'un cimier de ce type. Des petits détails de proportions et la découpe, permettent quand même de différencier ces cinq fabricants entre eux. Enfin la plus grosse partie de la production de Delmas et la Cie des Compteurs utilisent des cimiers à pointes arrondies.

Japy.

Cie des Compteurs.

Delmas 1er type, variante moins fréquente.

Delmas 2ème type.

Dupeyron précoce.

Dupeyron.

Le Jouet de Paris.

Reflex.

En ce qui concerne les agrafes latérales enchapant les passants de jugulaire, les autres fabricants se démarquent du montage Japy.

En effet, chez Japy la languette enchape le passant puis est repliée sur elle-même, le tout est soudé au niveau de l'agrafe, ce qui permet une certaine flexibilité de l'ensemble.

Chez les autres fabricants, on emploie un montage moins fragile. La languette n'est pas repliée sur elle-même mais coupée à ras du jonc de sertissage et soudée sur celui-ci. L'ensemble est ainsi parfaitement rigide.

Montage flottant Japy. |

Vu de profil. |

Montage soudé, Cie des Compteurs. |

Vu de profil. |

Montage soudé, Reflex. |

Montage soudé, Dupeyron. |

Montage soudé, Le Jouet de Paris. |

Montage soudé, Delmas. |

Sur cette fabrication Reflex, la languette n'a pas été coupée et soudée à ras du jonc. Son prolongement est soudé sur l'aile par dessus le rivetage.

Les montages atypiques.

À une époque indéterminée et pour des raisons inconnues, certains fabricants ont produit des casques avec des attaches de jugulaire prenant appui sur les ailes. Une petite languette métallique à bouts arrondis, maintien le passant sur l'intérieur de l'aile du casque. Elle est fixée de part et d'autre, par les rivets qui solidarisent la visière et le garde-nuque.

Ce montage est obligatoirement fait avant l'assemblage final, puisque le jonc de sertissage le recouvre partiellement. Ce n'est donc pas une réparation mais une conception d'usine. D'ailleurs les agrafes-crampons latérales sont simples et identiques à celles de l'avant et de l'arrière.

Ce système fragilise le sertissage de la bombe et on comprend qu'il n'ait pas été pérennisé.

Fixation de la jugulaire sur l'aile, Delmas. |

Fixation de la jugulaire sur l'aile, Cie des Compteurs. |

Autre exemplaire de la Cie des Compteurs. |

Enfin, on trouve parfois quelques réparations effectuées en unité ou des erreurs de fabrication.

Les réparations consistent essentiellement en des rajouts de rivets. C'est le cas sur les casques Japy, dont la jonction visière garde-nuque a tendance à coulisser, pouvant provoquer le dessertissage de la bombe. Un rivet de renfort est parfois ajouté pour contrer ce défaut.

Autre réparation, les agrafes de coiffe sont réparées par rivetage avec des petits clous matés.

Japy renforcé par un rivet. |

Réparation d'une agrafe dessoudée. |

Anomalie, ce casque de Delmas n'a reçu qu'un rivet. |

Erreur de fabrication, agrafe latérale à l'arrière. |

Vue d'ensemble des trois passants. |

La peinture.

La bombe, maintenant complètement assemblée, est dirigée vers l'atelier de peinture. Elle y reçoit sur toutes ses faces, une couche de vernis bleu, à l'aérographe. La teinte utilisée est un bleu ciel tirant sur le gris de fer clair, assorti au bleu horizon des nouvelles tenues. Elle est ensuite suspendue dans un four étuve où elle sera soumise à une température de 120° durant 1 heure 30, au terme de laquelle la peinture aura séché et pris une teinte gris bleu clair.

Dans un premier temps les attributs sont montés en usine et peints avec le casque. Ensuite ils seront peints et livrés séparément.

À la sortie de l'atelier de peinture, les bombes sont réparties par lots, correspondant aux sous-tailles indiquées sur la commande. Le tour de tête correspondant est inscrit à la craie dans le fond. Il servira aux ouvriers qui en sont chargés, de mettre le marquage, les plaques ondulées et la coiffe adéquats. En effet les casques sortent d'usine entièrement terminés à leur pointure définitive.

Evolution de la peinture.

On se rend compte très vite que cette peinture est trop claire et trop brillante pour permettre une dissimulation efficace du porteur. Des casques sont alors repeints sur le terrain, à l'aérographe lorsqu'il y en a de disponible ou tout simplement au pinceau. De nombreuses peintures sont utilisées, non seulement militaires comme le gris artillerie destiné aux canons ou le gris de fer bleuté, mais aussi d'autres de récupération. Mais la plupart des hommes badigeonne son casque de boue, procédé efficace et adapté au terrain. Cependant le service de santé constate que les projections de boue séchée lors d'une blessure à la tête, facilite l'infection de la plaie. Le procédé est donc interdit et l'intendance distribue des couvre-casques en tissu. Le couvre-casque crasseux au bout de quelques temps est aussi nocif que la boue et il est interdit à son tour en 1916. Entre temps on a découvert qu'il suffisait de laisser la peinture plus longtemps dans le four pour qu'elle devienne plus mate et plus foncé. La cuisson est donc portée à 2 heures. Pour tous les casques produits antérieurement, de la peinture de caractéristiques équivalentes, est envoyée dans les corps de troupe où ils sont repeints.

Les troupes d'Afrique ont été dotées d'un uniforme kaki. Dans un premier temps elles perçoivent des casques bleus, qu'elles repeindront en kaki beige dit moutarde. Puis les casques seront produits directement en moutarde. Les troupes coloniales et la Légion Etrangère porteront un panachage de casques bleus et moutarde ainsi que les troupes du Levant.

Derniers avatars, les casques encore en service à la fin des années 1930 seront repeints dans le même kaki que les casques modèle 26. Dans la Gendarmerie, ils seront repeints en bleu nuit dès les années 1920 (décision du 10 février 1921).

Peinture d'usine primitive, gris bleu clair. |

Peinture d'usine primitive, bleu clair. |

Peinture d'usine tardive, gris bleu foncé. |

Peinture manuelle, gris bleu foncé. |

Peinture manuelle, bleu chasseur. |

Peinture de récupération (le bleu clair d'origine transparait). |

Peinture manuelle, gris bleu foncé. |

Peinture manuelle plus claire. |

Peinture manuelle tirant sur le gris. |

Peinture d'usine tirant sur le gris. |

Peinture d'usine mate. |

Peinture manuelle gris artillerie. |

Peinture manuelle moutarde. |

Peinture d'usine moutarde. |

Peinture manuelle kaki (années 30). |

Les tailles.

Les bombes sont fabriquées en trois tailles, désignées A, B et C, respectivement d'un développement intérieur de 60, 63 et 66 centimètres. Pour pouvoir recevoir les neuf tailles de coiffes prévues, du 54 au 62, chaque taille de bombe est subdivisée en trois sous-tailles numérotées de 1 à 3 (voir tableau). Répartition des tailles dans les marchés. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Japy, en tant que concepteur du casque modèle 15, a fourni des casques des trois tailles de coque : A, B et C. Les autres fabricants se sont vu attribuer des marchés pour une seule, ou deux tailles :

- Dupeyron : Tailles A et B, y compris pour l'exportation.- Cie des Compteurs : Tailles B et C, y compris pour l'exportation.

- Delmas : Taille A.

- Jouet de Paris : Taille B, y compris pour l'exportation.

- Reflex : Taille B.

Jeu de plaquettes de 3 et 5 mm pour les tailles A1, B1, et C1. |

Jeu de plaquettes de 1,5 et 3,5 mm pour les tailles A2, B2, et C2. |

Jeu de plaquettes de 2 mm pour les tailles A3, B3, et C3. |

Positionnement des plaquettes pour les tailles A1, B1, et C1. |

Positionnement des plaquettes pour les tailles A2, B2, et C2 |

Positionnement des plaquettes pour les tailles A3, B3, et C3. |

Plaquette latérale à extrémités amincies. |

Autre exemple de plaquette latérale à extrémités amincies. |

À noter qu'il existe également des plaquettes gaufrées latérales dont la partie centrale comporte des ondulations de la profondeur requise, mais dont les extrémités sont amincies. Pour ce faire, les ondulations extrêmes sont d'une profondeur décroissante, jusqu'à être identiques à celles des plaquettes avant et arrière. Ce procédé permet un raccord en douceur entre les plaquettes de tailles différentes. |

Comment déterminer la taille d'une bombe dont le marquage est absent. |

Mesurage de l'épaisseur d'une plaquette. |

Mesurage de la taille d'une bombe. |

La coiffe :

Les coiffes (comme les jugulaires), sont livrées aux fabricants par l'Habillement, qui conclut des marchés spécifiques avec des bourreliers. Par exemple : "Mme Tissier" (250 000 coiffes) ou "Olivier Roffé et Cie" (550 000 coiffes)

Les coiffes existent en neuf tailles allant du 54 à 62 centimètres de circonférence. Le développement intérieur de la coiffe terminée va, centimètre par centimètre, de 54 à 62 cm, correspondant aux neuf sous-tailles de bombe (voir tableau). Chaque coiffe est composée d'un bandeau et d'un turban.

1er type.

Coiffe 1er type, cuir fauve. |

Coiffe 1er type, cuir noirci. |

Le bandeau est découpé d'un seul tenant dans un morceau de cuir de mouton glacé, de 15 à 18 cm de large suivant la taille à obtenir. La plupart du temps le cuir est noirci mais il peut être laissé naturel. |

Le bandeau et les dents sont découpés d'un seul tenant. |

Vue intérieure. |

Turban de drap. |

Vue de dessous. |

Vue de dessus. |

Autre face du turban de drap. |

2ème type.

Afin d'économiser le cuir en évitant les chutes trop importantes, il est décidé en 1916, de découper séparément le bandeau et les dents, dont le nombre passe de sept à six.

Le second type de coiffe est donc composé d'un bandeau de cuir sur lequel sont cousues six dents découpées séparément. Le cuir peut être noirci ou fauve. Il faut noter que l'on rencontre des panachages, bandeau d'une couleur et dents d'une autre. L'ensemble est cousu sur le turban de drap, dans les mêmes conditions que précédemment. Sur les fabrications tardives des années 1920, le turban est en feutre.

Type 2, cuir beige. |

Type 2, cuir naturel. |

Type 2, cuir noirci. |

Type 2, cuirs panachés. |

Type 2, cuirs panachés. |

Le bandeau et les dents sont découpés séparément et cousus. |

Vue intérieure. |

Turban en drap. |

Vue de dessous. |

Vue de dessus. |

Turban en drap. |

Exemples de turbans.

Le turban se compose de deux bandes de drap de 35 à 40 mm de large, cousues l'une sur l'autre par quatre piqures à la machine. C'est la pièce maitresse de la coiffe, puisque c'est sur lui que le bandeau de cuir est cousu et que les agrafes crampons se referment. |

Position des agrafes sur le turban. |

Drap de pantalon garance. |

Drap de capote gris de fer bleuté. |

Drap de tunique d'officier, noir. |

Drap bleu chasseur. |

Drap bleu horizon. |

Panachage de 2 draps bleu horizon différents. |

Drap moutarde. |

Panachage de 2 draps, garance et bleu horizon. |

Feutre (années 1920). |

La jugulaire :

Jugulaire complète. |

La jugulaire est constituée d'une sangle de cuir de chèvre (de mouton sur les tout premiers exemplaires) de 57 cm de long pour 15 mm de large. Une de ses extrémités enchape une boucle carrée à échelle, à l'aide d'un rivet. |

Jugulaire montée avec un rivet en faux oeillet à chaque extrémité. |

Jugulaire montée avec un rivet tubulaire à chaque extrémité. |

Variante de rivet en faux oeillet. |

Autre variante de rivet en faux oeillet. |

Jugulaires en cuir marron (en haut) et cuir fauve (en bas), à boucle prémontée avec un rivet fendu. |

Les jugulaires tressées.

Traditionnellement les coiffures d'officier portaient des distinctives. Ce n'est plus le cas avec le casque Adrian. Cependant, certains officiers, voulant se démarquer de la troupe, achètent dans le commerce des jugulaires en cuir tressé, mises sur le marché à leur intention.

Il en existe une multitude de modèles, plus ou moins luxueux, aux détails plus ou moins fouillés. Les tressages comportent 3 ou 5 lanières et la fermeture est assurée par des boucles à ardillon de différents modèles.

Jugulaire de confection très soignée, tressage à 5 lanières, boucle laiton, attaches par boutons.

Détail du tressage. |

Détails de confection. |

Détails de confection et fermeture. |

Autre exemplaire. |

Boucle différente. |

Attache différente. |

Variante de montage. |

Exemplaire avec tressage à 3 lanières. |

Boucle rectangulaire. |

Attaches rivetées. |

Autre exemplaire avec boucle ovale. |

Lanière à bout carré. |

Attache parisienne. |

Les marquages :

Des marquages sont apposés dans les bombes et sur les coiffes.

Les bombes.

Dans le fond de la bombe, les fabricants tamponnent à l'encre noire (parfois bleue), leur logo ou leur marque commerciale et la pointure du casque complet.

La raison sociale du fabricant se retrouve sous plusieurs formes, selon le fabricant.

- Japy se contente de son initiale : "J".

- La Compagnie des Compteurs a un logo composé d'une ancre entourée des initiales CC.

- Les Ets Delmas apposent une rosette à douze branches.

- Dupeyron appose un cachet rond incluant outre la raison sociale, la taille de la bombe (dans un carré sur les fabrications précoces).

- Le Jouet de Paris l'inscrit en toutes lettres, mais également en initiales (JP), notamment sur les casques destinés à l'étranger.

- Reflex appose un cachet rond incluant outre la raison sociale, la taille de la bombe dans un losange.

La pointure du casque est indiquée soit sous sa forme complète, par exemple : A3 - 56, abrégée : A3, ou simplement : 56.

Dans des intérieurs bien préservés, on peut parfois trouver la pointure à la craie, qui servait à guider les ouvriers chargés de la finition.

Cie des Compteurs, taille B1-57. |

Cie des Compteurs, taille B3-59. |

Cie des Compteurs, taille B3-59. |

Cie des Compteurs, taille C1-60. |

Cie des Compteurs, taille C2-61. |

Cie des Compteurs, taille C3-62. |

Delmas 1er type, taille A3-56. |

Delmas 2ème type, taille A2-55. |

Delmas 2ème type, taille A3-56. |

Delmas 2ème type, taille A3-56. |

Le Jouet de Paris, taille B1-57. |

Le Jouet de Paris, taille B2-58. |

Le Jouet de Paris, taille B3-59. |

Le Jouet de Paris, taille B3-59. |

Le Jouet de Paris export, taille B2-58. |

Le Jouet de Paris, taille B2-58. |

Japy, taille B2-58. |

Japy, taille B3-59. |

Reflex, taille B2-58. |

Reflex, coque de taille B. |

Reflex, taille B1-57. |

Dupeyron précoce, coque de taille B. |

Dupeyron précoce, taille 59 |

Dupeyron, coque de taille A. |

Taille inscrite à la craie en usine. |

Taille inscrite à la craie en usine. |

Taille inscrite à la craie en usine. |

Les coiffes.

La marque du fabricant figure très rarement sur les coiffes.

Sur celles du 1er type, la pointure est estampée dans le cuir sous sa forme complète, par exemple : B1-57, abrégée : B1, ou simplement : 57.

Sur celles du 2ème type, ces mêmes indications sont tamponnées au verso du bandeau ou d'une dent. On peut trouver également des tampons relatifs à l'unité d'appartenance.

1er type, taille 57. |

1er type, taille 57. |

1er type, taille 57. |

1er type, taille 60. |

1er type, taille 56. |

2ème type, taille 56. |

2ème type, taille 57. |

2ème type, taille 59. |

2ème type, taille 58 fabrication SM. |

2ème type, taille 61. |

Unité et matricule. |

Unité et matricule. |

Matricule estampé. |

|

Les couvre-casques :

Couvre-casque réglementaire bleu clair, délavé par l'usage, avec le tampon de la commission de contrôle. |

Vue de dos. |

La peinture trop claire et luisante des premiers exemplaires, conduit à divers palliatifs pour atténuer leur visibilité. |

Vue de dessous. |

L'Artillerie spéciale :

L'arrivée des chars, mis en œuvre sur le front par l'Artillerie Spéciale, implique de nouveaux équipements. Le casque reste l'Adrian du modèle général. Cependant, il n'est pas du tout adapté car la visière empêche de s'approcher des fentes de visée et autre épiscopes.

Le général Estienne, commandant l'Artillerie Spéciale, réclame un modèle de casque adapté. Devant la lenteur de l'Intendance à lui donner satisfaction, il préconise à ses troupes de modifier eux-mêmes leurs casques Adrian du modèle général. La visière gênante doit être coupée à environ 2 cm du bourrelet de sertissage et le métal restant, retourné sur lui-même vers l'intérieur pour éviter les blessures. On trouve cependant, des cas de retournement du métal vers l'extérieur.

Il est recommandé de recouvrir cette partie, d'une épaisseur d'environ 1 cm de drap pour amortir les chocs. Certains rembourreront ce drap, d'autres le recouvriront d'un bandeau de cuir maintenu aux extrémités par des rivets, d'autres enfin laisseront le métal nu. Il demande également d'ôter le cimier et de le remplacer par une plaque métallique. Cette recommandation sera peu suivie, car la plaque obstrue l'aération. Ces modifications étant effectuées en unité de façon artisanale, les variations sont multiples.

Modèle 15 modifié A.S. |

Vue de face. |

Vue de profil. |

Les protections faciales :

Les visières.

Essais de la visière Polack 2ème modèle, par des officiers de l'Intendance militaire. © |

Si la protection du crâne est bien assurée par le casque, il n'en va pas de même pour le visage et le nombre de "gueules cassées" est conséquent. |

Visière Polack du second modèle, montée sur un modèle 15.

Ce modèle relevable, nécessite le raccourcissement de la visière du modèle 15, ainsi que la dépose de l'attribut.

La visière Polack 1er modèle s'emboite sur la visière du modèle 15. |

Visière Dunand du dernier modèle, en position relevée. |

Vue de face. |

9 vues de la visière Dunand du dernier modèle © photos F.Coune.

Détail de l'axe de rotation. |

Emboîtement vu de dessus. |

Emboîtement vu de dessous. |

Détail du crochet latéral. |

Visière Dunand montée sur un casque d'essai Dunand. |

Le masque pour équipage de char.

Il s'agit d'un équipement de fabrication anglaise, dont la France s'est procuré quelques exemplaires. Il sera porté à la fin de la guerre par les équipages de chars de combat, pour se protéger des éclats à l'intérieur du véhicule.

Il s'agit d'un masque métallique recouvert de cuir et doublé de drap, la vision se fait par des fentes et il est prolongé par une côte de maille protégeant le bas du visage. Il est maintenu par deux sangles de toile qui se nouent derrière la tête.

Vue de face. |

Port avec le modèle15 modifié A.S. |

Port avec le modèle15 modifié A.S. |

Vue de l'intérieur. |

Détail des fentes de vision. |

Etiquette mode d'emploi britannique. |

Les casques du commerce :

Il existe, sur le modèle de l'Adrian, des fabrications civiles disponibles dans le commerce. On peut les répartir en deux grandes catégories : les casques de chapelier, destinés à l'achat personnel des officiers et les casques pour collectivités apparus dans les années 1920.

Les casques de chapelier.

Pour des raisons évidentes de discrétion, les officiers portent dans les tranchées les mêmes effets que la troupe. Cependant, pour se distinguer dans les défilés et cérémonies, nombre d'entre eux se procurent dans le commerce, des casques allégés fabriqués à leur intention. Ces casques sont en vente chez les chapeliers, les maîtres-tailleurs ou les grands magasins.

Ils ont la forme d'un Adrian, portent un attribut, la jugulaire est souvent tressée, mais pas forcément.

On peut les classer en trois catégories : les casques en métal léger, les casques en liège et les casques en feutre.

Une grosse majorité des casques en métal léger est en aluminium. L'inconvénient de cette matière est que la peinture y adhère mal, de nombreux exemplaires survivants sont écaillés.

La coiffe est soit une coiffe modèle 15 classique, soit une coiffe spécifique à neuf petites dents. L'aération se fait sous le cimier, par des ouvertures circulaires.

La jonction entre la visière et le garde-nuque est maintenue par deux rivets placés horizontalement, configuration qui n'existe pas sur le casque réglementaire.

Casque en aluminium, vue de face. |

Casque en aluminium, vue de profil. |

Casque en aluminium, vue de dessous. |

Autre exemplaire repeint en kaki. |

L'intérieur est peint en noir. |

Autre exemplaire avec coiffe type civil à 9 dents. |

Les casques en liège (parfois en carton) sont fabriqués sur le mode des casques tropicaux. Le liège est recouvert à l'intérieur d'une doublure et à l'extérieur, de de toile cirée ou peinte. Le cimier et l'attribut sont métalliques. L'attribut est parfois en laiton brillant.

Comme sur le casque tropical, la coiffe se résume à un bandeau en basane ou en carton compressé et l'aération en une petite ouverture circulaire grillagée.

Casque en liège, attribut en laiton. |

Casque en liège peint en marron. |

Le cimier est en aluminium. |

Vue intérieure, rivets du cimier et aération gillagée. |

Marque du fabricant. |

Etiquette de taille multinationale. |

Autre modèle de casque en liège. |

Casque en liège revêtu de toile cirée, le cimier est en aluminium. |

Vue intérieure, rivets du cimier et aération gillagée. |

Enfin, les casques en feutre sont fabriqués comme des chapeaux, par moulage à la vapeur. Le feutre épais est teinté en bleu horizon, le cimier et l'attribut sont métalliques.

Casque en feutre Manufrance, catalogue 1915. |

Vue de profil, le cimier est en tôle. |

Vue de dos. |

Vue de dessus. |

La jugulaire doit être normalement noire ou fauve. |

Vue intérieure. |

Les casques pour collectivités.

Présenté souvent à tort comme destiné à l'Italie, ce casque apparaît dans les années 1920.

La forme générale est celle de l'Adrian modèle 15. Il est dépourvu de fentes d'attribut et sa peinture est généralement réséda. Sur l'avant, la taille est indiquée sous forme d'un chiffre estampé dans le métal, les chiffres 5, 6 et 7 semblent correspondre aux tailles A, B et C du modèle général. La coiffe est généralement à neuf dents en carton bouilli, mais on trouve aussi parfois des coiffes militaires. Elle est maintenue par des agrafes. L'aération se fait par deux ouvertures circulaires sous le cimier. Celui-ci est différent des modèle 15 et plus proche des cimiers modèle 23 et 26.

Ce casque est destiné à être vendu aux services publiques ou municipaux, ainsi qu'à toutes les collectivités civiles ayant besoin d'un casque de protection (Croix rouge, usines... etc.). À noter que l'on retrouvera sur le même principe, des casques du modèle 23 puis 26, en différentes finitions, y compris chromée.

Casque pour collectivités, taille 6. |

Vue de profil. |

Vue de dessous. |

Taille estampée. |

Exemplaire de taille 7. |

Détails. |

Aérations circulaires. |

Exemplaire de taille 5. |

Vue de profil. |

Coiffe en carton bouilli. |

Attributs

Les attributs modèle 15 :

Attribut d'Infanterie, recto verso. |

Traditionnellement dans l'armée française, la coiffure est représentative d'une arme ou d'un service, par le biais de sa forme ou de ses ornements. On se devait donc de rompre l'uniformité du nouveau casque par un signe distinctif simple et compatible avec la fabrication industrielle du casque. |

Grenade à 12 flammes.

La grenade à 12 flammes est le plus répandu des attributs. Symbole ancien de l'Infanterie, il est reconduit en février 1915. Il est ensuite étendu aux cyclistes (17 juin 1915) à la cavalerie, sauf les spahis (28 juin 1915), à la Gendarmerie et au Train (mars 1916). Pour se distinguer, la prévôté le peint en blanc. Il est finalement destiné à tous les corps sans attribut spécifique (octobre 1916).

Il existe une grande variété de dessins différents de cet attribut, notamment au niveau des flammes.

Différents dessins de la grenade, attribut de l'Infanterie, Cavalerie et corps divers.

Grenade brochant sur canons croisés.

Cet attribut, adopté en février 1915, reprend la symbolique du modèle 1879 de l'artillerie. On distingue trois types de découpe du motif, ainsi que plusieurs dessins de flammes. Il existe des frappes de cet attribut en laiton, destinés aux casques de chapeliers. On peut aussi trouver des casques ornés de l'attribut modèle 1879.

Artillerie, découpe intégrale des canons. Le dernier est un attribut de chapelier en laiton.

Artillerie, découpe partielle des canons.

Artillerie, canons non découpés, suivi d'attributs modèle 1879 dont un monté de façon artisanale pour l'Artillerie d'Afrique.

Cor de chasse.

Il est attribué en février 1915 aux chasseurs alpins et à pieds, puis étendu aux BILA. Les chasseurs d'Afrique le portent quelques fois, de manière non réglementaire. Des variantes existent au niveau du pavillon, de l'embouchure et du nombre de tours du corps. Il en existe fréquemment des exemplaires personnalisés.

Chasseurs, différents dessins du cor de chasse. Les trois derniers sont personnalisés.

Cuirasse et pot en tête.

Cet attribut reprend en février 1915, l'insigne déjà ancien du Génie. Il est étendu aux transmissions et aux aérostiers. Des variantes existent au niveau des détails de la cuirasse. Un premier modèle, fragile car trop découpé au niveau du faisceau, a été remplacé par un deuxième à découpe plus large Des insignes de shako sont parfois employés en lieu et place.

Génie, 1er modèle. |

Génie diverses variantes. |

2 attributs de shako en laiton, réutilisés et un attribut acier antérieur à 1915.

Croissant.

Cet attribut est destiné aux troupes d'Afrique du nord, communément appelées "Armée d'Afrique". Il s'agit des Chasseurs d'Afrique, des Spahis, des Zouaves et des Tirailleurs (La Légion porte la grenade d'Infanterie). D'abord équipée de casque à grenade bleue, l'Armée d'Afrique percevra les croissants en août 1915. Le tout sera ultérieurement peint en moutarde.

Il existe deux variantes de croissant, le croissant plat et celui en relief. Il existe des personnalisations : les croissants repeints en rouge pour les Zouaves, en bleu pour les tirailleurs et en jaune pour les Spahis. Certains régiments font frapper des attributs à leur chiffre.

Croissant plat. |

Personnalisé, métal gratté. |

Peint en rouge : Zouaves. |

Peint en bleu : Tirailleurs. |

Croissant en relief. |

Croissant en relief. |

Artisanal, 1er Zouaves. |

Artisanal, 11ème RTA. |

Grenade brochant sur ancre cablée.

Cet attribut est distribué à l'infanterie coloniale ainsi qu'aux tirailleurs coloniaux et sénégalais. Il est aussi employé par la marine. Comme pour les autres attributs à grenade, il existe des variantes dans le dessin des flammes.

Différents dessins de flammes sur ces attributs de l'Infanterie coloniale.

Caducée.

Cet attribut reprend la symbolique déjà ancienne du corps médical, un caducée entouré de feuilles de laurier et de chêne. Il est destiné au service de santé. L'insigne de képi de grande tenue est parfois monté en lieu et place.

Service de santé.

Insigne de képi de grande tenue.

Les attributs créés avant la fin de la guerre :

Deux attributs supplémentaires sont créés avant que la guerre ne se termine.

Epées, drapeaux et faisceau.

L'attribut de l'intendance reprend la symbolique de l'insigne de képi de grande tenue, embouti sur une plaque d'environ 70 mm de diamètre. Il ne sera créé qu'en mars 1916. L'attribut de képi est souvent porté à sa place.

Plaque de 70 mm. |

Insigne de képi de grande tenue (laiton). |

Heaume brochant sur deux canons croisés.

L'attribut de l'Artillerie Spéciale, bien que décrit seulement en 1919, a existé dans les derniers jours de la guerre, sur les modèle 15 modifiés de l'arme. Il sera utilisé entre les deux guerres, surtout sur les différents modèles de casques d'équipage mais aussi sur quelques Adrian.

Il est embouti sur une rondache de 65 mm et existe en deux versions différenciées par la forme du heaume.

Rondaches de l'Artillerie Spéciale du 1er type, dit "à coup court". |

2ème type, dit "à coup long". |

Les attributs créés après-guerre :

Dans les années 1920, interviennent des modifications en ce qui concerne la Gendarmerie, l'Aéronautique militaire et les troupes coloniales.

Grenade argentée et grenade dorée.

Pendant la guerre, la Gendarmerie présente dans la zone des armées (Prévôté) porte sur ses casques modèle 15, la grenade peinte en blanc pour se distinguer des autres troupes.

C'est par une décision du 10 février 1921 que le casque modèle 15 en service dans la gendarmerie est peint en bleu foncé et orné de la grenade spécifique, de mêmes dimensions que la grenade d'infanterie et de cavalerie mais estampée en maillechort nickelé. Il est précisé que l'agrafe crampon est en fer bleui. Le règlement du 6 septembre 1921 précise que l'agrafe crampon est en fer-blanc.

L'additif à la description des uniformes de la gendarmerie en date du 30 novembre 1927, définit et attribut la grenade en laiton à la Garde Républicaine Mobile.

Modèle 15, Prévôté. |

Modèle 21, Gie départementale. |

Modèle 27, Garde Républicaine Mobile. |

Modèle 27, Variante. |

Modèle 27, Variante. |

Etoile ailée.

L'Aéronautique militaire est dotée de cet attribut dès 1923, bien qu'il ne soit au BO qu'en 1924. Il remplace plusieurs insignes non officiels utilisés jusque là.

Attribut modèle 23 de l'Aéronautique militaire.

Ancre câblée.

Elle est attribuée en 1929, à l'ensemble des troupes coloniales et à la Marine. Elle remplace la grenade sur ancre de l'Infanterie coloniale ainsi que la Grenade sur canons croisés utilisée par l'Artillerie coloniale. On trouve parfois à sa place l'ancre en laiton destinée au casque tropical en liège.

Attributs modèle 29.

Les écoles.

Les casques des écoles sont souvent ornés de l'attribut de shako en laiton.

Ecole spéciale militaire St Cyr. |

Ecole militaire d'Infanterie. |

Ecole militaire d'Infanterie et chars de cbt à/c 1925. |

Les attributs étrangers :

La plupart des pays auxquels la France a livré des modèle 15, y montent un attribut, le plus souvent aux armes nationales. D'autres comme l'Italie n'en utilisent pas.

Voici les principaux (il en existe d'autres variantes) :

Belgique |

Tchécoslovaquie. |

Siam (Thaïlande). |

Pologne. |

Chasseur Polonais. |

Grèce. |

Roumanie. |

Roumanie (roi Carol II). |

Serbie. |

Yougoslavie. |

Russie. |

Plaque "Soldat de la grande guerre".

Plaque de la grande guerre sur son carton d'expédition. |

Carton d'expédition. |

Plaque de la grande guerre gravée. |

Plaque de la grande guerre gravée. |

Plaque de la grande guerre gravée. |

Plaque de la grande guerre gravée (noter la différence de police du 4). |

Par un décret 18 décembre 1918, le gouvernement français attribue en signe de reconnaissance, un casque à chaque officier et soldat ayant appartenu à une formation dans la zone des armées. |

Attache parisienne fournie. |

Boulon de casque de pompier. |

Fixation de fortune. |

Il semble que ces plaques soient distribuées vers la mi-1919 et notamment aux participants aux défilés de la victoire, qui ne les porteront cependant pas à cette occasion. Les démobilisés recevront leur plaque par la poste, par les soins des centres démobilisateurs.

Dans la pratique, un nombre important de vétérans, ne fixera jamais sa plaque et la grosse majorité ne la fera jamais graver.

Pour liquider les stocks, l'Intendance fera monter des plaques vierges sur des casques neufs de stock, qui seront vendus dans les foyers et même par correspondance, soulevant l'indignation des anciens combattants.

À la mobilisation de 1939 on pourra voir encore, quelques réservistes ayant coiffé leur vieil Adrian muni de sa plaque.

Quelques exemples

Infanterie ou cavalerie :

|

|

|

|

Grade de sous-lieutenant. |

Chevrons d'ancienneté. |

Repeint gris artillerie. |

Rivets latéraux personnalisés. |

Repeint gris artillerie. |

|

Repeint kaki. |

Armée d'orient. |

Infanterie, chevrons d'ancienneté. |

"Soldat de la grande guerre". |

Repeint kaki (1939). |

Artillerie :

|

|

Officier "Soldat de la grande guerre". |

Personnalisé, régiment de DCA. |

"Soldat de la grande guerre". |

Attribut modèle 1879. |

|

Artillerie d'Afrique. |

Artillerie d'Afrique. |

Artillerie, années 1920. |

Officier. |

Repeint kaki (1939). |

|

Officier, attribut modèle 1879. |

Génie :

Repeint bleu foncé. |

Attribut 1er type. |

Génie, "Soldat de la grande guerre". |

Attribut style shako. |

Chasseurs et Intendance :

Attribut personnalisé, 1er bataillon. |

Attribut de shako. |

Attribut centre vert. |

Attribut personnalisé. |

Chasseur, "Soldat de la grande guerre". |

|

Intendance. |

Intendance, "Soldat de la grande guerre". |

Infanterie coloniale ou Marine :

|

|

|

Attribut modèle 29. |

|

|

|

Attribut modèle 29. |

Troupes d'Afrique :

Croissant peint en rouge : Zouave. |

Attribut centre vert : Maroc. |

Repeint en blanc ? |

Croissant peint en bleu : Tirailleur. |

Officier, repeint en kaki (1939). |

Croissant peint en rouge: Zouave. |

|

Service de santé :

Officier. |

|

Afrique du nord ou Levant. |

Attribut de képi. |

Aéronautique militaire après 1923 :

Utilisations diverses :

Ecole spéciale militaire St Cyr. |

Garde Républicaine Mobile. |

Préfecture de police de Paris. |

Police montée de Paris (1923). |

Réutilisation pompier, décapé et verni. |

Réutilisation pompier, chromé. |

Repeint en noir et percé pour la fixation d'une plaque de pompier. |

Défense passive, 1939. |

Casques du commerce :

Casque d'officier en métal léger. |

Casque en aluminium. |

Casque d'officier en aluminium. |

Casque en liège. |