France

Casque Adrian modèle 26

Fiche

- Dénomination : "Casque du modèle général, nouveau modèle" dit "Mle 26".

- Destiné à une utilisation générale.

- Coiffe en cuir à 6 languettes, règlable par un lacet.

- Jugulaire en cuir règlable par boucle coulissante.

- Insigne : Attribut Mle 15, puis rondache Mle 37.

- Caractèristique : amélioration du Mle 15.

- Balistique : résiste aux balles de revolver de 15 g, à 4 m de distance et 122 m/s de vélocité.

- Fabriqué à partir de 1926 jusqu'au milieu des années 40.

- Distribué de 1926 à 1950.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : 1926 aux années 70.

- Matériau : acier au manganèse.

- Taille : 3 tailles de coques (B, C ou D), 9 tailles de coiffe de 54 à 62.

- Poids : B = 1000 g, C = 1100 g, D = 1200 g.

- Couleur : kaki brun dit "chocolat", puis kaki vert.

Troupes d'Afrique, peinture d'usine chocolat.

Infanterie coloniale, peinture d'usine kaki.

Génie, repeint libération.

Armée de l'air (service de santé), peinture d'usine bleue.

Gendarmerie départementale années 60, repeint en bleu nuit brillant.

Fabrication spécifique pour la Préfecture de police de Paris. Type 1920 modifié (CU)

Défense passive.

Réutilisation par un corps de pompiers communaux.

Réutilisation par la Croix rouge.

Historique

|

La 1ère guerre mondiale a vu la généralisation à l'ensemble des corps ainsi que la standardisation du casque d'acier, alors que n'existaient jusque là, que quelques casques spécifiques à certaines troupes, comme la cavalerie ou l'artillerie. |

Casque nouveau modèle, dit "Mle 23". |

La drôle de guerre. |

La campagne de France, 1940. |

La débacle : Dunkerque. |

Vichy : la Garde. |

La résistance : les FFI. |

La libération : 3ème DIA. |

La libération : 3ème RTA. |

Libération : la Croix rouge. |

Après-guerre : Ecole d'Application de l'Infanterie à Auvours, 1947. |

Guerre d'Algérie : les "Moblots". |

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Elle est fabriquée dans la continuité des modèles d'essai "Mle 23", dans leur configuration la plus récente. La seule différence est le remplacement des agrafes de coiffe par un système de lames-ressorts. Elle comprend trois parties : la bombe, le cimier et la suspension (nous y incluerons les pontets de jugulaire qui sont montés avec).

La bombe.

Bombe brute d'emboutissage.

Vue intérieure. |

Fentes d'attribut. |

La bombe est emboutie en une seule pièce, incluant la visière et le garde-nuque, dans une plaque d'acier au manganèse. L'épaisseur moyenne, après emboutissage est de 9/10èmes de millimètre. Elle a la forme d'une demi-sphère ovalisée à la base. Le garde-nuque affecte désormais une pente de 35°.  Trous d'aération. |

Casque CIA sans jonc, à bord retourné. |

Le bord est recouvert, sur toute la périphérie du casque, par un jonc de tôle d'acier magnétique, d'une largeur après pose de 4 mm. Il est maintenu par des points de soudure électrique. La jonction du jonc est située de manière générale sur le côté droit, à l'exclusion des fabrications Japy où elle est à gauche (on a pu trouver cependant, un Japy avec jonction à droite). Le joint à gauche peut se trouver chez d'autres et particulièrement sur une grande partie des fabrications Franck. |

|

Détermination de la taille d'une bombe (ici taille B). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les bombes sont fabriquées en trois tailles. Comme sur les Mle 23, afin d'élargir l'espace entre le crâne et la paroi du casque, la taille A est supprimée et une grande taille D, d'un développement de 69 cm, est créée.

La bombe la plus petite est donc la taille B de 63 cm de développement, comme la taille B du Mle 15, ce qui correspond à un diamètre circulaire (avant ovalisation) de 200 mm.

On remarquera, en examinant plusieurs casques, que les côtes idéales fixées par l'Intendance pour les visières et garde-nuque, sont respectées avec une certaine latitude, y compris chez le même fabricant.

Par contre, les côtes des développements de la bombe sont bien respectées, ce qui n'est pas le cas des axes, variant avec l'ovalisation. C'est pourquoi la mesure de la circonférence extérieure est constante. On peut la mesurer avec un mètre ruban (à 5 mm près à cause des têtes des rivets).

Le cimier.

Cimier en duralumin, partie avant. |

Partie médiane au niveau des échancrures d'aération. |

Partie arrière, exemplaire à pointe ogivale. |

Vue intérieure. |

Tête de rivet (Carpentier). |

Tête de rivet (Franck). |

Rivet fendu classique. |

Rivet fendu pointu. |

Rivet fendu long (Japy). |

Rivet tubulaire (casque reconditionné). |

Rivet maté (casque reconditionné). |

Le cimier conserve la forme initiée avec le Mle 23 et comporte toujours une échancrure au niveau des trous d'aération de la coque, assurant la ventilation. Il est fixé comme précédemment par 4 rivets fendus à tête plus ou moins bombée. On peut trouver, d'autres formes de rivets dans les fabrications fin de guerre (tubulaires chez MAMOU) ou dans les casques reconditionnés après guerre (tubulaires et matés).

Pointe arrière des cimiers, de g. à dr. : ronde, ogivale, pointue. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ronde en alu, DUCELLIER. |

Ronde en alu, DUNOIS. |

Ronde en alu, JAPY. |

Ronde en alu, MAMOU. |

Ronde en alu, SIRAUDIN & PONCEAU. |

Ogivale en alu, CIA. |

Ogivale en alu, FRANCK. |

Ogivale en alu, IND. MARSEILLAISE. |

Ogivale en alu, JAPY. |

Ogivale en alu, MAMOU. |

Ogivale en alu, CARPENTIER. |

Pointue en alu, CARPENTIER. |

Pointue en alu, FRANCK. |

Pointue en alu, LUM. |

Pointue en alu, THIBAULT. |

Ronde en acier, DUNOIS. |

Ronde en acier, LUM. |

Ronde en acier, JAPY. |

Pointue en acier, CARPENTIER. |

Pointue en acier, FRANCK. |

Ogivale en acier, CARPENTIER. |

Ogivale en acier, JAPY. |

Ogivale en acier, MAMOU. |

Dans les premières fabrications, il est majoritairement en duralumin, cependant on trouve quelques casques munis d'un cimier en acier, puis de plus en plus dans les fabrications tardives.

Les cimiers sont de formes variables, notamment au niveau de la pointe arrière, qui peut être ronde, en ogive arrondie ou en ogive pointue. Malheureusement, les fabricants utilisent conjointement plusieurs modèles de cimier et il est impossible de déterminer le fabricant à l'examen du cimier comme on peut le faire sur les Mle 15.

Extrémité du cimier à 10 mm du garde nuque. |

Extrémité du cimier à 15 mm du garde nuque. |

Extrémité du cimier à 20 mm du garde nuque. |

Extrémité du cimier à 25 mm du garde nuque. |

Jusqu'en 1933, il est préconisé que la pointe arrière doit arriver à 10 mm de la pliure du garde nuque. Cette distance est portée à 19 mm en juillet 1933 puis à 15 mm en janvier 1937. A cette date, également, le cimier est rallongé de 15 mm vers l'avant pour tenir compte du fait que les rondaches Mle 37, ne font que 50 mm de diamètre. Les entraxes des rivets extrêmes qui étaient jusque là de : 215 mm (taille B), 230 mm (taille C), 245 mm (taille D), passent respectivement à : 230 mm, 245 mm et 260 mm.

L'avant du cimier est à 105 mm de la visière, l'attribut est au centre de l'espace dégagé. |

L'avant du cimier est à 72 mm de la visière, l'attribut le chevauche. |

Ces directives sont loin d'être toujours suivies, en effet on trouve des écarts arrière de 19 mm sur certains casques datés après 1937, voire 25 mm sur des casques malheureusement non datés. Les entraxes des rivets extrêmes sont également très variables ainsi que leur distance des pointes. Il semble que parfois des cimiers destinés à une autre taille, ou datant de la période précédente (pour les casques d'après 1937), aient été montés.

La combinaison de ces variations fait descendre la pointe avant du cimier plus ou moins près de la pliure de la visière. Cette distance varie de 72 à 105 mm. Quand on sait que la fente supérieure, destinée à l'attribut, est à 63 mm de cette pliure, il est inévitable que les attributs Mle 15 les plus longs, chevauchent le cimier sur certains casques.

La suspension.

Vue intérieure. |

La garniture d'aération en tôle d'aluminium ondulée ainsi que les agrafes crampons en tôle d'acier sont abandonnées. |

Lame ressort, recto. |

Lame ressort, verso. |

Lame ressort, profil. |

Rivets vus de l'intérieur. |

Têtes de rivets (Japy en bas). |

Utilisation indue, d'une lame avant de Mle 35. |

Lame latérale avec le dé de jugulaire. |

Rivetage commun de l'enchapure du dé et de la lame. |

Les différences de fabrication.

|

|

Les différences de fabrication susceptibles de caractériser un fabricant, sont peu nombreuses. En effet elles sont souvent communes à plusieurs fournisseurs, comme on l'a vu pour les cimiers qui peuvent, uniquement, parfois venir en complément d'autres observations.

Seules les fabrications Japy peuvent être reconnues facilement. En effet, la bombe Japy possède un garde-nuque plus large et plus enveloppant que les autres, qui donne au casque un profil cambré. Vu de dessous, le contour de la bordure est caractéristique, avec un garde-nuque généreux et une visière arrondie. Les têtes de rivets des lames-ressort sont plates et les branches des rivets fendus du cimier sont très longues. D'autre part, le jonc jointe à gauche.

La coiffe :

Extérieur. |

Intérieur. |

Extérieur. |

Intérieur. |

Extérieur. |

Intérieur. |

Extérieur. |

Intérieur. |

Les coutures des bandeau et turban, peuvent être à peu près allignées... |

...ou pas du tout. |

Lacet de serrage. La coiffe proprement dite est composée d'un bandeau de cuir de mouton noirci et glacé, de 7 cm de large et d'une longueur variant en fonction du tour de tête souhaité. |

Divers turbans, de la feutrine au feutre de crin. |

Agrafe en inox, dessus. |

Agrafe en inox, dessous. |

Agrafe en inox, profil. |

Agrafe en acier bondérisé, après 1952. |

Variante de dessin du crochet. |

Agrafe à embase raccourcie. |

Fixation des agrafes sur la coiffe. |

Position des agrafes sur la lame, recto. |

Position des agrafes sur la lame, verso. |

Position des agrafes sur la lame. |

Huit agrafes sont cousues par paire aux points cardinaux de la coiffe, à cheval sur la couture solidarisant le feutre et le cuir. Dans chaque paire les agrafes sont espacées de 35 mm. Chaque agrafe est composée d'une plaquette de ± 20 x 10mm terminée par une languette qui se replie sur elle en S, de manière à former une pince. Une perforation à chaque coin de la plaquette permet de la coudre sur la coiffe. Les agrafes se clipsent sur le rebord des lames ressorts dont le renfort métallique évite tout glissement. Le métal employé est l'acier nickelé puis, à partir de 1933, l'acier inoxydable.A partir de 1952, l'acier sera bondérisé. |

On rencontre d'autres teintes pour le cuir de la coiffe : Si les coiffes décrites ci-dessus sont caractéristiques de l'avant-guerre, les coiffes en cuir fauve, apparaissent dès la période de guerre et jusque dans les années 50 (Elles sont identiques aux coiffes des casques Mle 33 de pompiers). A la libération des coiffes en cuir gris font leur apparition. Puis, à partir de 1952, des coiffes en cuir havane qui seront fabriquées jusque dans les années 60, à destination des gendarmes.

On peut rencontrer aussi, parfois des coiffes type Mle 15, datées des années 20, auxquelles on a cousu un jeu d'agrafes métalliques pour les transformer en Mle 26.

Il existe également différentes coiffes plus légères utilisées par la DP et autres organismes. Nous les étudierons plus loin.

Voici quelques exemples de coiffes militaires :

Coiffe noire classique avant-guerre, datée 1937. |

Vue globale. |

Coiffe grise datée 1945, militaire ou pompier. |

Vue globale. |

Coiffe fauve datée 1952, Gendarmerie ou pompier. |

Vue globale. |

Coiffe havane post-1952, Gendarmerie ou pompier. Les agrafes sont bondérisées. |

Vue globale. |

La jugulaire :

Jugulaire destinée à être rivetée (en haut) ou boutonnée (en bas). L'une et l'autre peuvent recevoir le bouton dévissable en deux parties.

Fixation par rivet tubulaire. |

Un rivet maté tient lieu de bouton. |

Bouton monobloc en aluminium. |

Bouton dévissable en deux parties. |

Rivets matés tenant lieu de boutons. |

Boutons monoblocs en laiton ou en aluminium. |

Bouton dévissable en deux parties. |

Autre bouton dévissable en deux parties. |

|

La jugulaire du nouveau modèle général est constituée d'une sangle de cuir de vachette ou de cheval, fauve naturel ou havane, de 57 cm de long pour 15 mm de large. Une de ses extrémités enchape une boucle coulissante carrée, à l'aide d'un rivet tubulaire. |

Rivetage à demeure de la boucle. |

Passage de la sangle dans la boucle coulissante. |

Jugulaire tressée du commerce. |

Tressage artisanal sur une jugulaire réglementaire. |

La peinture :

Peinture d'usine kaki chocolat. |

Peinture d'usine kaki vert. |

Casque repeint, époque libération. |

Peinture d'usine bleu Armée de l'air. |

Casque repeint en noir pour la Gendarmerie. |

Casque repeint en bleu nuit brillant pour la Gendarmerie (années 60). |

Kaki chocolat, les surfaces exposées foncent avec le temps. |

Quelques rares exemplaires, des premières fabrications, sont encore en bleu horizon. Cependant l'immense majorité des casques est peinte en kaki mat, peinture réglementaire depuis 1921. La peinture est séchée au four comme sur les modèles précédents. |

Les attributs :

|

Les attributs prévus en 1926, pour le casque nouveau modèle, sont ceux qui ont alors cours sur les Adrian, tant Mle 15 que Mle 23. Il s'agit des attributs Mle 15 de la guerre 14-18. |

Attribut Mle 15 en fer étamé, recto. |

Verso. |

Attribut Mle 15 de l'Infanterie. |

Attribut Mle 15 du Génie. |

Attribut Mle 29 de la Coloniale. |

Attribut Mle 23 de l'Armée de l'air. |

Les rondaches Mle 37.

A compter de 1937, sont mis en circulation, des attributs normalisés. Leur symbolique reste la même mais ils sont estampés sur des rondaches de tôle de 4/10 èmes et de 50 mm de diamètre. Elles sont légèrement bombées pour épouser la forme du casque. Les lames agrafes de fixation restent identiques à celles du Mle 15.

Une seule arme se voit dotée d'un nouvel attribut : les autos-mitrailleuses. Il officialise la tête de Méduse (déjà utilisée depuis un an ou deux) à la place de la grenade de la cavalerie.

Infanterie ou Cavalerie, variante 1. |

Infanterie ou Cavalerie, variante 2. |

Infanterie ou Cavalerie, variante 3. |

Infanterie ou Cavalerie, variante 4. |

Infanterie ou Cavalerie, variante 5. |

Artillerie, variante 1. |

Artillerie, variante 2. |

Artillerie, variante 3. |

Génie, variante 1. |

Génie, variante 2. |

Chars de combat, variante 1. |

Chars de combat, variante 2. |

Chars de combat, variante 3. |

Autos mitrailleuses, variante 1. |

Autos mitrailleuses, variante 2. |

Coloniale ou Marine nationale. |

Troupes d'Afrique. |

Troupes d'Afrique. |

Service de santé. |

Service de santé. |

Chasseurs, variante 1. |

Chasseurs, variante 2. |

Armée de l'air, variante 1. |

Armée de l'air, variante 2. |

Armée de l'air, variante 2. |

La Gendarmerie.

Les gendarmes quant à eux, ne sont pas concernés et continuent d'utiliser la grenade Mle 15, nickelée ou en laiton suivant les corps. On peut trouver cependant, de façon anecdotique, des rondaches Mle 37 d'Infanterie nickelées, sur des casques de la Gendarmerie Départementale.

En 1957, la Gendarmerie maritime remplace sa rondache du 1er type, héritée de la Gendarmerie maritime légère, par celle du 2ème type. Celle-ci, avant d'orner les Mle 51 de l'arme, sera montée sur les derniers Mle 26 encore en service (1959).

Sous Vichy, la Garde, bien que dépendant de la Cavalerie, porte la grenade en laiton durant sa brève existence.

Gie, années 20. |

GRM, années 30. |

GRM ou Garde, années 30/40. |

Gie départementale, années 50/60. |

Gie mobile, années 50/60. |

Gie départementale, Mle 37 nickelée. |

Gie Maritime ==> |

Mle 26 réformés munis d'attributs du 2ème type. |

Gie Maritime, 1er type. |

Gie Maritime, 2ème type à/c 1957. |

Les autres attributs.

|

Un certain nombre d'attributs non réglementaires sont arborés, quelques uns avant guerre et d'autres dans l'armée de libération. |

1er RTM, en laiton repoussé (Casque du Lt Paul MEYER, MPF le 3/12/1944). |

Chasseurs, artisanal. |

Médecin capitaine. |

FNFL, attribut de casque tropical. |

Attribut de casque tropical. |

Faux.

|

Il y a trois sortes de faux attributs en circulation. Des faux proprement dits, des copies et des refrappes. - Un certain nombre de rondaches mle 37, prévues dans les textes, y compris sur les planches 1937, n'ont jamais été matérialisées, même pas en prototype déposé. Ce sont: la Justice militaire, les vétérinaires, les officiers d'administration, l'Intendance, le Service des poudres et l'ESM de St Cyr. Pourtant il circule des rondaches de ces corps, souvent oxydées artificiellement pour masquer que ce sont des faux. |

Corps de la Justice Militaire. |

Corps des vétérinaires. |

Officiers d'administration. |

Corps de l'Intendance militaire. |

Service des poudres. |

Ecole spéciale militaire St Cyr. |

Faux Corps de la Justice Militaire. |

Faux Service des poudres. |

Faux Service des poudres. |

Faux Service des poudres, variante. |

Faux Corps de l'Intendance militaire. |

Faux Corps de l'Intendance militaire. |

Faux Ecole spéciale militaire St Cyr (recto et verso). |

- D'autres attributs ont été copiés, avec plus ou moins de bonheur et la plupart du temps, des petits détails permettent de les identifier. Nous n'en parlerons pas pour ne pas permettre aux faussaires de rectifier.

Il en existe aussi un certain nombre, vendus à l'origine en tant que copies et qui, patinage aidant, sont revendus comme vrais. Certains dessins proposés n'ont d'ailleurs jamais existé, comme par exemple Général de brigade.

Copie rondache 37 Armée de l'Air. |

Copie rondache 37 Artillerie. |

Copie rondache 37 Chasseurs. |

Copie rondache 37 Chasseurs. |

Copie rondache 37 Troupes d'Afrique. |

Copie rondache 37 Infanterie. |

Copie rondache 37 Artillerie. |

Copie rondache 37 Génie. |

Copie rondache 37 Troupes coloniales. |

Copie rondache 37 Troupes coloniales. |

Copie rondache 37 Troupes d'Afrique. |

Copie 1er RSM. |

Copie 1er RTM. |

Copie 1er RSM. |

Copie 9ème RTA. |

Copie FFL. |

Copie FAFL. |

Copie Général de brigade. |

Copie Tr. coloniales. |

Copie DP Gaz. |

Copie Autos mitrailleuses. |

Autre copie Autos mitrailleuses. |

Copie rondache 37 Chars de combat. |

Copie rondache 37 Chars de combat. |

Copie rondache 37 Chars de combat. |

- Les copies ne concernent pas uniquement les rondaches, des attributs mle 15 ou fantaisie ont également été copiés. Enfin des attributs ont été refrappés avec les matrices d'époque qui ont été récupérées. Ce sont les plus redoutables, car s'ils sont vendus en première main comme refrappes, on les retrouve en deuxième ou troisième main, présentés comme originaux. Mais souvent une frappe beaucoup plus nette que l'originale et surtout la peinture, permettent de les différencier.

Copie mle 15 Troupes d'Afrique. |

Copie mle 15 Tr. d'Afrique (2ème type). |

Copie 3ème RTA fantaisie. |

Copie 7ème RTA fantaisie. |

Copie 11ème RTA fantaisie. |

Copie 15ème RTA fantaisie. |

Copie 1er Zouaves fantaisie. |

Copie mle 15 corps de santé. |

Copie Intendance fantaisie. |

Copie Mle 18 Chars de combat. |

Copie mle 15 Artillerie. |

Copie mle 15 Chasseurs. |

Copie Mle 23 Armée de l'air. |

Copie bronze Mle 23 Armée de l'air. |

Copie Génie mle 15. |

Copie coloniale mle 15. |

Refrappe coloniale mle 15. |

Refrappe brute, Infanterie mle 15 recto-verso. |

Refrappe artillerie mle 15. |

Les marquages :

La coque.

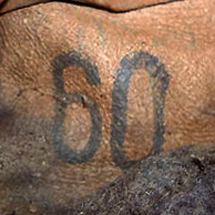

Le marquage des coques se fait à l'encre noire (parfois bleu foncé). Il comprend la raison sociale du fabricant, soit en entier soit en initiales. Quelques fois son adresse. Ducellier, MAMOU et Luchaire y rajoutent l'année de fabrication. On dénombre 11 fabricants.

En outre la taille de la coque figure aussi sous la forme d'une lettre capitale, B, C ou D.

Taille D sur un casque de la Marine. |

Carpentier à Cusset, police 1. |

Carpentier à Cusset, police 2. |

Carpentier à Cusset, police 3. |

C.I.A. |

C.I.A. taille B. |

C.I.A. |

C.I.A. |

Ducellier 1933. |

Ducellier 1938, taille C. |

Dunois & fils. |

Dunois & fils. |

Franck, taille D. |

Franck. |

Franck, taille D. |

Franck. |

Industrielle Marseillaise. |

Industrielle Marseillaise, taille C. |

Japy, taille C. |

Japy, taille C. |

Manufacture des métaux ouvrés, 1938. |

Manufacture des métaux ouvrés, Marseille 1939. |

Manufacture des métaux ouvrés, 1944. |

Thibault, Montreuil sous bois. |

Luchaire à Messei, 1940. |

Luchaire à Messei, 1945. |

Siraudin & ponceau, fabricants, Montreuil s/ bois (Seine). |

Siraudin & ponceau, taille B. |

La coiffe.

Disposition des marquages avant guerre. |

Variante, la taille est répétée. |

Disposition des marquages après guerre. |

On peut trouver quatre types de marquages sur les coiffes, parfois les quatre en même temps, parfois certains sont absents. Ce sont :

- La taille exprimée en chiffres, de 54 à 62.

- Le tampon du fabricant, avec sa raison sociale, daté ou non. Les principaux fabricants avant guerre, sont Gouet et dans une moindre mesure, Puech, Guéneau et Boudy. D'autres fabricants interviennent à la libération et jusque dans les années 60.

- Le cachet ovale à date de réception.

- Après guerre le tampon du SFH (Service des fabrications de l'habillement), daté lui aussi.

Ces marquages sont apposés à la peinture blanche avant guerre, puis en noir ensuite. Ils peuvent se trouver sur le bandeau ou sur une dent, côté chair et exceptionnellement côté fleur.

Certains cuirs, particulièrement après guerre, arborent de grands marquages bleus. Ce sont les marquages apposés par la tannerie sur la feuille de cuir brut.

Marquages de la feuille de cuir d'origine, |

apposés par la tannerie. |

|

Puech 1938. |

Gouet Levallois-Perret 1937. |

Gouet Levallois-Perret 1938. |

Boudy Limoges. |

Chabrat Bordeaux. |

Vogel-Chat Le Mêle sur Sarthe. |

Guéneau Paris. |

Fabre La Canourgue. |

Fabre La Canourgue. |

Fabre La Canourgue. |

Sicre Graulhet. |

Dufour Lyon. |

Dufour Lyon 1945. |

Réception 1927. |

Réception 1928. |

Réception 1928. |

Réception 1937. |

Réception 1938. |

Réception 1951. |

Visa du SFH. |

Visa du SFH. |

Différentes indications de taille sur les coiffes.

Le camouflage additionnel :

Couvre-casque 2 pièces et tricot. |

Couvre-casque blanc des BCA, ici à Narvik. |

Tirailleurs avec sur le casque des beanies recouvertes d'un filet. |

Très peu d'artifices de camouflage sont employés avec le casque Adrian modèle 26.

A partir de 1929 il existe un couvre-casque en calicot blanc dérivé du modèle de la grande Guerre. Il s'agit de deux pièces de toile en demi-lune réunies par une couture. Le serrage est assuré par un ruban passé dans l'ourlet.

En 1931 ce modèle est décliné en deux couleurs, kaki et bleu. Ces couvre-casques sont destinés à distinguer les partis lors des manœuvres.

Les éclaireurs skieurs des BCA utilisent les couvre-casques blancs aux fins de camouflage. On les retrouve en Norvège où ils sont distribués au corps expéditionnaire.

En début de guerre, il semble que seuls les corps-francs utilisent le couvre-casque kaki. Ils utilisent également, des manchons de tricot enfilés sur les casques.

En fin de guerre, un nouveau modèle en quatre parties est élaboré. Il a toujours la même forme mais chaque demi-lune est composée de deux pièces de toile réunies par une couture. Toutes les coutures sont des coutures rabattues doubles. Le serrage est toujours assuré par un ruban ou une tresse plate. Peu utilisé, ce couvre-casque verra (rarement) quelques uns de ses exemplaires sur des Mle 51 en Indochine ou en Algérie.

Les troupes de l'armée de libération équipées de casques Mle 26, les couvriront, pour leur part de divers filets alliés. Certains utiliseront la "beanie" distribuée par l'intendance US pour camoufler leur casque.

Couvre-casque 1er type en 2 pièces. |

Lacet de serrage. |

Couvre-casque 1er type en place. |

Couvre-casque 2ème type en 4 pièces. |

Ruban de serrage. |

Vue de la fixation au casque. |

Couvre-casque blanc des BCA. |

Couvre-casque blanc des BCA. |

Vue de la fixation au casque. |

Couvre-casque blanc en place vu de face. |

Couvre-casque blanc en place vu de côté. |

Couvre-casque blanc en place vu de dessus. |

Beanie utilisé comme couvre-casque, vue avant. |

Beanie utilisé comme couvre-casque, arrière. |

Vue de la fixation. |

Attention.

|

De nombreux vendeurs essayent de faire passer des couvre-casques de la Gendarmerie destinés aux Mle 51 ou 56 de ce corps, pour des couvre-casques de Mle 26 en quatre pièces. Ils sont pourtant différents. |

Couvre-casque Gie, vu de coté. |

Couvre-casque Gie, vu de face, les 2 profiles sont identiques. |

Les 4 ogives sont parfaitement identiques. |

Couvre-casque Mle26, vue de coté la couture est plate. |

Couvre-casque Mle26, vue de face. |

Comparaison des systèmes de serrage. |

Les casques de chapelier :

Dans l'entre-deux-guerres, encore un certain nombre de casques légers de parade, est fabriqué à destination des officiers. Ils sont généralement fabriqués en aluminium et concernent des modèle 23 ou 26 ou même parfois, un mélange des deux.

Casque de chapelier en alu, vue avant. |

Vue de coté. |

Vue de dessous. |

Aération. |

Les divers organismes civils

|

|

|

Quelques exemples

|

|