France

Casque Adrian de la Police

Fiche

- Dénomination : "Casque modèle 35"

"Casque modèle Sûreté nationale type 1920 modifié (CU)" à/c de 1955. - Destiné à la Préfecture de Police, puis généralisé.

- Caractéristique : extrapolation du modèle 26 militaire.

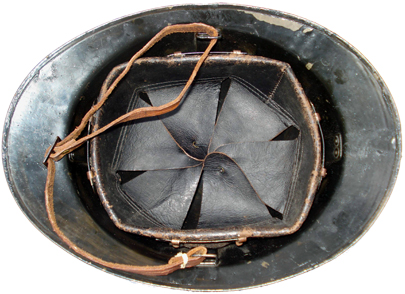

- Coiffe en cuir à 6 languettes, règlable par un lacet.

- Jugulaire en cuir règlable par boucle coulissante.

- Insigne: attributs de la police.

- Fabriqué à partir de 1935.

- Distribué à partir de 1936.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : 1936 aux années 60.

- Matériau : acier au manganèse.

- Taille : 2 tailles de coques (C ou D), 9 tailles de coiffe de 54 à 62.

- Poids : 1150 g environ.

- Couleur : Vernis bleu police, cimier et jonc dépolis ou nickelés.

Type 20 modifie (CU) de la PP, modèle initial.

Type 20 modifie (CU) de la PP, modèle à lames soudées, cimier type 2.

Type 20 modifié/45 (CU) de la SN.

Modèle 26 des GMR.

Historique

1. Organisation de la Police :

En France.

Contrairement à la gendarmerie qui est un corps militaire, la police est un corps civil. Le maire a le pouvoir de police dans sa commune, c'est pourquoi, jusque dans les années 1920, la police est municipale.

La loi du 5 avril 1884, définit les compétences de la "police municipale" : Le maire nomme les agents et inspecteurs de police, qui ont donc le statut d'agents communaux, alors que les commissariats de police municipale sont dirigés par des commissaires nommés par le gouvernement. Il existe en outre, des commissaires cantonaux nommés par le préfet dans les villes de moins 6 000 habitants et par le Président de la République pour les villes de plus de 6 000 habitants. Enfin, des commissaires départementaux coiffent l'ensemble du dispositif.

Le maintien de l'ordre public :

Les mouvements sociaux, les grèves, les défilés syndicaux ou politiques, les émeutes, s'accompagnent souvent de manifestations de rue. Il s'agit de troubles à l'ordre public que les gouvernements se doivent de contenir, réduire, voire réprimer, lorsqu'ils risquent de dégénérer et devenir dangereux pour les vies et les biens de nos concitoyens.

Au début du XXème siècle, il n'existe pas de forces spécialisées dans ce domaine. On a tantôt recours à la gendarmerie, tantôt à l'armée, par exemple la révolte des vignerons de 1907.

En 1920, après la Grande Guerre, l'emploi de l'armée contre les fauteurs de troubles ne correspond plus à son image "d'armée victorieuse symbole du prestige national". La loi du 22 juillet 1921 met fin à l'utilisation des conscrits pour réprimer les manifestations. A la même date sont créés, dans la gendarmerie départementale, des pelotons mobiles, qui par décret du 10 septembre 1926 deviendront la Garde Républicaine Mobile (G.R.M.).

Dans les grandes métropoles, les polices municipales disposent de suffisamment de personnels pour assumer pleinement cette fonction.

A Paris.

En 1875, il y a presque 7 000 gardiens de la paix, et un peu moins de 8 000 à la veille de la 1ère guerre mondiale. Parmi eux, les brigades centrales, que le préfet Lépine transformera en compagnies de réserve par arrêtés des 28 juillet et 3 août 1893, sont plus spécialement dévolues au maintien de l'ordre. Logées dans la caserne de la Citée, elles sont réputées pour leur brutalité. Pratiquement, elles garderont couramment la première appellation.

La Police parisienne dépend de la Préfecture de Police (PP) et est placée sous l'autorité du préfet de police. "Meilleure police de France" elle conservera un statut particulier jusqu'en 1966. Cette institution sera précurseur dans de nombreux domaines. Elle influencera souvent les autres polices, municipales, d'État, puis après 1944, la Sûreté Nationale.

La première Police d'État.

Certains maires de grandes villes, demandent et obtiennent l'étatisation de leur police.

Si l'on excepte l'étatisation de Lyon effectuée en 1851, le mouvement commence en 1908 par l'étatisation de la police municipale de Marseille qui sera suivie de celles de Toulon et La Seyne en 1918, de Nice en 1920, de Metz, Strasbourg et Mulhouse le17 mars 1925, d'Alger par la loi du 14 mai 1930.

L'année 1934 voit se profiler un projet de loi sur la réorganisation des polices en France. En Avril 1935, le journal "Police Judiciaire" s'en fait l'écho. Il s'agit d'étatiser un peu plus de polices municipales, instituer la police urbaine dans les communes de plus de 80 000 habitants et en Algérie dans les communes d'Oran et de Constantine, une police régionale dans l'arrondissement de Lille et une police départementale le département de Seine-et-Oise.

Il faut attendre le décret-loi du 30 octobre 1935 pour assister à une première étatisation massive, visant 161 communes de Seine-et-Oise (ou 174 ? le chiffre des communes de Seine-et-Oise varie selon les sources), 19 communes de Seine-et-Marne et, par la loi du 9 septembre 1936, l'étatisation des polices municipales des communes algériennes d'Oran, Constantine, Bône, El- Biar, Hussein-dey, Maison-carrée, Saint-Eugène.

Ces polices prennent le nom de "Police d'état". En 1937, l'école de la police d'État est créée à Argenteuil. Le type ordinaire de la police d'État comprend :

- 1° des gardiens de la paix pour le service de la voie publique.

- 2° des agents de la sûreté pour les recherches judiciaires.

Pour comprendre l'organisation et le fonctionnement des Polices d'État régionale et départementale, prenons l'exemple de la Police d'État de Seine-et-Oise.

Jusqu'en 1935, il existe dans la proche banlieue presque autant de commissariats isolés que de localités constituant le Grand-Paris, dans lesquels la police s'effectue sans unité ni connexion, causant souvent de graves préjudices au maintien de l'ordre.

La Police d'État de Seine-et-Oise remplace non seulement la police municipale versaillaise, mais aussi les divers ressorts de police dont l'autorité s'étend à de nombreuses communes de l'agglomération parisienne. Le décret-loi de 1935 s'appliquant à cent soixante et une communes du département de Seine-et-Oise, institue pour l'ensemble de ces communes, une seule et même police d'État, sous la haute direction du préfet du département assisté du directeur technique de la police d'État. Son siège est établi à Versailles. Outre le district central de Versailles, les districts d'Argenteuil et d'Aulnay-sous-Bois sont placés sous l'autorité des mêmes chefs et subdivisés à leur tour, en circonscriptions centrales et secondaires.

A Alger, la Police d'État placée sous les ordres de M. Maury, commissaire central et de son adjoint M. Préa, est composée de brigades de corps urbain et de la sûreté Générale, dirigée M. Bringart.

Au Maroc, le maintien de l'ordre, sur le territoire de la zone française de l'Empire chérifien, incombe à l'autorité civile (en zone civile). Il est assuré par la police urbaine d'État, assistée éventuellement de la police urbaine municipale (police auxiliaire et garde indigène) sous la direction de la police d'État, par la gendarmerie, les makhzens, et, subsidiairement, par les troupes de ligne et les goums.

La deuxième Police d'État, la Police Régionale d'État (P.R.E.).En 1941, l'État Français remplace la IIIème République. Sous le régime de Vichy, la Police va terminer sa nationalisation. La Sûreté Nationale. |

|

En 1944, sous la IVème République, la police Nationale devient Sûreté Nationale et le reste jusqu'en 1966. Les Groupes mobiles de réserve (GMR) sont dissous le 8 décembre 1944 et remplacés par les Compagnies républicaines de sécurité (CRS).

L'échelon régional est disloqué. Les Centres Administratifs et Techniques Interdépartementaux (C.A.T.I.) réapparaissent (Décret du 2 août 1949). A l'échelon central la Direction du personnel et du Matériel de la Police voit le jour tandis qu'au sein de la Direction de la Sécurité Publique, une sous-direction des Compagnies Républicaines de Sécurité est créée, qui sera érigée en réserve générale de la police nationale, après les grands mouvements de grève de 1947. A compter de cet instant, on distinguera les Corps Urbains de sécurité publique (C.U.) et les C.R.S.

La Police Nationale.

Finalement, la loi du 10 juillet 1966 crée l'actuelle "Police nationale" en y incluant la Préfecture de police de Paris qui perd son autonomie et ses signes distinctifs sur les casques. Elle a compétence sur l'ensemble des villes de plus de 10 000 habitants. Le reste du territoire est dévolu à la gendarmerie.

Il y aura maintenant quatre acteurs pour les opérations de maintien de l'ordre : La gendarmerie Mobile, les C.R.S., les Corps Urbains de sécurité publique et les Compagnies d'intervention ou de district de la PP.

2. Les casques :

Au début du XXème siècle, les manifestations sont relativement violentes. Jets de projectiles, corps à corps, coups de feu, font naître la nécessité de doter les personnels de police d'équipements de protection individuelle, dans les dispositifs de maintien de l'ordre. Comme en 1915 aux armées, les blessures à la tête sont nombreuses. Le port du casque s'affirme comme indispensable. Il est envisagé dès 1920. A cette époque, les gardiens de la paix, au moins ceux des compagnies de réserves, sont casqués. L'étatisation progressive des unités de police municipale et l'uniformisation des règlements vont être des facteurs décisifs pour l'adoption d'un modèle de casque unique.

Préfecture de Police.

En 1927, Paris dispose de 4 630 agents mobilisables pour les manifestations de rue. En 1934, les nombreux policiers chargés du maintien de l'ordre ne portent que le képi. La PP dispose de son propre service technique chargé d'étudier et de faire évoluer les équipements en fonction des circonstances. Le bureau de l'habillement gère ensuite les commandes, l'affectation et l'entretien des uniformes. Après la petite police montée créée en 1923, c'est sans doute dans les Compagnies de réserve que le casque métallique semble faire son apparition. Il s'agit quasi-certainement de casques Adrian modèle 1915 venant des surplus de l'Armée.

Les manifestations de 1934 vont marquer un tournant décisif dans l'évolution de l'équipement de protection des policiers. Le rapport de la commission d'enquête de la chambre des députés en tire les leçons préconisant des réformes précises. L'annexe III de ce rapport va d'ailleurs éclairer nos connaissances sur le type et le nombre de casques dont dispose la Police Parisienne. Après la 1ère guerre mondiale, le contrôle de l'habillement de la Préfecture de Police tient en réserve 6 467 casques de couleur bleue foncée qui lui ont été abandonnés par l'armée. Cette dotation globale et non pas individuelle est affectée ponctuellement le temps d'une opération et réintégrée ensuite au stock. On trouve des mentions de cet équipement lors de grosses affaires criminelles ou judiciaires nécessitant un maintien de l'ordre conséquent. Le 25 juin 1927, lors de l'arrestation de Léon Daudet ou en ocrobre 1930. Les compagnies de réserve portent cet Adrian modèle 15 dans sa couleur bleu armée, orné sur le devant d'un attribut de képi en cuivre du modèle 1898 représentant les armoiries de Paris.

En 1934, des casques kaki sont demandés à l'autorité militaire en complément de ces 6 467 casques. C'est ainsi que le 7 février 1934, des casques de l'armée sont mis à la disposition de la Préfecture de police, savoir : 2 600 casques par le centre principal de mobilisation de Paris, 500 casques par le fort d'Ivry, puis le 12 février 500 casques, par le centre principal de Paris. Décidée le 7 au matin, la distribution de ces casques commence d'abord avec les seuls casques bleus. Mais, dès livraison des casques kaki, elle se poursuit ce même jour sans distinction de couleur en vue de l'affectation à telle ou telle unité, chaque homme essayant et choisissant le casque à sa pointure. Tous ces casques des deux modèles seront reversés fin mars au service de l'habillement.

Ces couvre-chefs sont souvent dénommés "casque métallique type 1920" par les services techniques de la PP.

Vers 1931, d'autres Adrian modèle 15 avec cette fois un cimier argenté à la peinture, une livrée bleu police et un attribut émaillé sont en dotation à la Préfecture de Police.

L'attribut émaillé en forme d'écu aux armes de Paris avec les lettres PP, apparaît sur les képis en 1931. Ce qui rend possible son apparition sur les casques à la même époque.

|

|

|

Le nouveau casque modèle 1935.

A Paris, c'est par l'arrêté préfectoral du 2 avril 1936 que sont fixés les "diverses tenues des gradés et des agents de la police municipale, ainsi que les objets d'équipement" dont la coiffure fait partie : Casque en acier embouti d'une seule pièce, cimier en duralumin poli, jonc en maillechort poli, couleur bleu marine même nuance que celle de la vareuse. L'arrêté indique que ces coiffures seront "remplacées après usure" sans préciser par quels types de casques s'effectuera ce remplacement.

La presse spécialisée rapporte le fait que les agents de Paris viennent d'être dotés d'un casque "plus martial que le simple képi". Ce casque assure une protection bien supérieure en cas d'échauffourées. Bien que proche du modèle 26 armée, il se singularise par un vernis "bleu police", un cimier en aluminium poli non peint et un jonc en maillechort. Cette décoration très esthétique, fige la silhouette des policiers pour quelques années, elle sera reprise sur le casque modèle 53.

Dès 1936, ce modèle va se généraliser progressivement à toutes les polices, autres que celle de la ville de Paris.

Très peu de ces casques possèdent un marquage. Le seul marquage fabricant recensé à ce jour est celui de Franck. Il faudra attendre 1957, pour le voir désigné "casque métallique de la Sûreté nationale Type 1920 modifié (C.U.)" dans un document officiel du Bureau de l'habillement de la sous-division du Matériel.

Dans le même arrêté, pour la section montée, est fixé le port d'un casque en aluminium verni noir avec cimier en aluminium en hiver et un casque en liège verni noir avec cimier en aluminium pour l'été.

Pour les motocyclistes, il est prévu un "modèle type déposé" en liège verni bleu foncé. Pour les casques de brigadiers, il est prévu comme signe distinctif un galon d'une longueur de cinq centimètres posé de chaque côté de l'écusson central.

Dans la presse.Police Magazine n°313 du 22 novembre 1936. |

Nouvelles tenues de la PP, 1936.Archives de la PP, 1531N. |

Archives de la PP, 45T. |

Libération de Paris. |

|

La police montée de la PP.

En 1923, à son retour de Londres, Emile Massard, Vice-Président du conseil Municipal de Paris et rapporteur du budget de la police soumet à l'approbation de ses collègues un projet de création d'une police montée, destinée, comme en Angleterre, à la circulation. Le projet est voté et sa mise en exécution réalisée. Le 1er juin 1926 un arrêté du Préfet de Police réorganise la compagnie des voitures. L'effectif est porté à 900 gardiens dont une section montée qui disparaîtra en 1939. Ces cavaliers assurent le rôle de "Chef de carrefour" sur les points importants.

En 1932, l'effectif de la brigade montée s'élève, en tout et pour tout, à 12 agents et une dizaine de chevaux sous les ordres d'un brigadier-chef. Elle siège dans les sous-sols du Grand Palais.

En 1936 les 12 cavaliers sont hébergés à la caserne Tournon, affectée normalement à la Garde Républicaine.

En 1923, un casque particulier fait son apparition sur la tête des cavaliers de la " Police montée ". Il s'agit d'un Adrian modèle 15 noir brillant en aluminium ou en liège selon la saison. Sans doute issus des modèles dits "de chapelier", leurs cimiers restent alu et l'attribut est celui du modèle 1898 aux armes de Paris.

En 1936 ils percevront des modèle 26 en aluminium; noirs brillant également, munis de l'attribut de la PP.

La police montée sera supprimée en 1939 juste avant la seconde guerre mondiale.

Archives de la PP, 1676T. |

Archives de la PP, 1679T. |

Amicale PP. |

Amicale PP. |

Agence Rol, 1922 – Source : Gallica-BnF. |

Archives de la PP, 4571T. |

Amicale PP. |

Archives de la PP, 1531N. |

Le Service des Compagnies Motocyclistes de la PP.

Le Service des Compagnies Motocyclistes (SCM) de la préfecture de police est créé en 1920. Rattaché à la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières de la direction de l'ordre public et de la circulation, le SCM comporte un effectif de 211 hommes (motocyclistes et non-motocyclistes). Il prend son origine dans la police montée à cheval du XIXème siècle, qui sous l'impulsion du préfet de police Fernand Raux, donne naissance, avec le développement de l'automobile et le perfectionnement des motocyclettes, à la "police montée" à moto. Fin 1920, neuf gardiens de la paix sélectionnés par concours et dotés de machines Blériot constituent la première formation motocycliste. L'année suivante, douze motos Indian et Harley-Davidson remplacent ce matériel.

A la création de l'unité, les motards ne sont pas dotés d'uniforme, leur seul signe distinctif étant celui de la préfecture de police porté sur leur serre-tête. Dès 1928, la vingtaine de motards est dotée d'une tenue d'uniforme issue de la cavalerie. La tenue évoluera en tenant compte des impératifs de sécurité des personnels. Dans l'arrêté préfectoral du 2 avril 1936, il est prévu pour les motocyclistes un "modèle type déposé" en liège verni bleu foncé. Pour les casques de brigadiers, il est prévu un galon d'une longueur de cinq centimètres posé de chaque côté de l'écusson central.

Les casques noirs attribué aux policiers motocyclistes jusqu'en 1961 sont à l'origine de l'appellation "anges de la route". Ce surnom résulte de la bande réfléchissante cerclant le casque et donnant l'impression, la nuit, qu'une auréole coiffe les policiers.

Dans la presse.Police Magazine n°172 du 11 mars 1934. |

Tenue définie en 1936.Préfecture de Police de Paris |

|

Les autres polices municipales.

Dans les grandes villes, le maintien de l'ordre est pendant longtemps une affaire purement locale.

Dans l'entre-deux-guerres, les polices municipales, sont plus ou moins équipées en fonction des budgets communaux. Les casques quand ils existent, sont des Adrian modèle 15 repeints en noir ou en bleu foncé, voire en blanc, récupérés auprès de l'armée ou dans le commerce. Certaines villes, dont celles dépendant de la Police d'État, voient apparaître les premiers modèle 26 dans les années 30.

Exemples : La municipalité de Nancy utilisera des casques Adrian modèle 15 pour équiper des agents des services publics, les modèles observés à Bordeaux, (sans précision de date) sont encore de simples Adrian modèle 15 ou 26 provenant vraisemblablement de lots de la gendarmerie.

1ère Police d'État.

Avec ses affrontements violents l'année 1934 va marquer un tournant dans l'organisation de la police en France. Le matériel, surtout les véhicules, et les équipements vont semble-t-il bénéficier des leçons tirées par la commission d'enquête du Sénat, dès 1935 avec la première Police d'État.

Dans les communes étatisées, les agents municipaux qui sont intégrés à la Police d'État ont déjà, pour certains, perçu un casque. Ce casque a cependant quelques différences qu'il faudra gommer : L'attribut municipal est remplacé par un attribut au sigle de la Police d'État. La coque est souvent noire et non pas bleue. Elle le demeurera. Le cimier et le jonc qui ne sont pas dépolis resteront dans le ton de la coque. Un aperçu du nombre de gardiens de la paix rattachés à la Police d'État nous permet d'estimer à 5 508 le nombre de casques Adrian nécessaire, en 1937, pour équiper ces unités, issues pour la plupart des polices municipales des grandes villes.

Le décompte réalisé à partir des chiffres imposés par les deux décrets du ministère de l'intérieur, tient compte des deux départements "étatisés". Il faudra cependant y rajouter les effectifs d'Algérie.

A partir de cette époque, les Adrian de la police sont parfois identifiés dans les courriers officiels, "casques modèle 35" au lieu de "type 1920".

Détective n°546 1939. |

|

Police Magazine n° 363 du 7/11/1937. |

Gouvernement de Vichy.

En 1941, l'État Français remplace la IIIème République. C'est l'apparition des Corps Urbains de sécurité publique dans les Polices régionales d'État (PRE) et, en 1942, des Groupes Mobiles de réserve (G.M.R.), le maintien de l'ordre par la police gagne en technicité. Si le casque métallique type 1920, ou type 1920 modifié, reste sur les étagères des vestiaires dans les commissariats, pour les brigades des Corps Urbains il va faire partie de l'équipement de base. Les G.M.R. quant à eux récupèrent les modèle 26 noirs restitués par la Garde mobile, avec le même attribut que celui de la Police Régionale de l'État Français.

Police régionale d'État et Groupes Mobiles de Réserve porteront donc l'attribut à la Francisque sur blason tricolore peint ou émaillé.

Seule la préfecture de Police de Paris fera exception à la règle en conservant l'attribut de la PP, comme semble le montrer les photos de la libération de paris en 1944 :

GMR 1943. |

GMR 1944. |

GMR 1944. |

Libération et après-guerre.

En 1944, la Police régionale d'État devient la Sûreté nationale. Dans les CU de la Sûreté Nationale, les casques portent désormais l'attribut réglementaire de la SN, au bonnet phrygien.

En décembre 1944, les G.M.R, dissous, laissent la place aux Compagnies républicaines de Sécurité (CRS). De 1945 à 1948, ceux-ci conserveront les modèle 26 noirs des GMR, mais sans attribut. Finalement on leur préfèrera, en 1948, une version spécifique du modèle 45 : le modèle 45SN muni du nouvel attribut en forme de flambeau, adopté la même année. Contrairement au modèle 45 militaire, son cimier est chromé et amovible grâce à deux vis et deux mortaises d'attribut sont pratiquées sur le devant.

|

|

|

|

Tous ces casques seront remplacés progressivement, à partir de 1955, par le casque modèle 53 en matière plastique et en premier lieu à la PP. Pour les gardiens parisiens, les opérations d'échanges devront être terminées le 31 mai 1958. On en verra à d'autres endroits, quelques uns encore en service dans les années 60.

Pendant la période 1945/1965, le casque métallique type 1920 modifié n'étant plus fabriqué, la Sûreté Nationale devra assurer la maintenance des casques encore en service, ainsi que la compensation de l'attrition. Ainsi il subira quelques modifications au grès des ressources des ateliers et des fabricants.

En 1965 quand la Sûreté Nationale redevient Police Nationale, le casque métallique type 1920 modifié (C.U.) et le casque métallique modèle 45 SN (C.R.S.) sont totalement remplacés par le casque de Police modèle 53 en matière plastique. Tandis que les C.R.S conservent le flambeau comme attribut, les Corps Urbains adoptent un nouvel attribut sur les modèle 53.

De la silhouette du casque Adrian il ne restera plus que le cimier.

Description

La description initiale est reprise dans une notice de janvier 1952. (Ministère de la défense nationale - Secrétariat d'État à la Guerre - Direction Centrale de l'Intendance - Sous-direction de l'habillement. N° 40-01 Janvier 1952) résumée ci-dessous :

Le casque modèle Sûreté nationale type 1920 modifié CU, est identique dans sa forme, au modèle 26 militaire. Il se compose d'une partie principale : la bombe, et de cinq parties secondaires : le cimier, les supports de coiffe, les dés de jugulaire, la coiffe et la jugulaire. Il pèse 1,150 kg environ.

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessous. |

La bombe :

Elle est emboutie d'une seule pièce, avec visière et couvre-nuque, dans un flan de tôle d'acier au manganèse (11 à 15%), de 9/10ème de mm d'épaisseur.

Elle est percée sur son sommet de 8 trous d'aération de 4 mm disposés en quinconce.

Elle est également percée, sur le devant et suivant l'axe perpendiculaire du casque, de deux mortaises destinées à recevoir l'insigne de casque, la mortaise inférieure étant située à 30 mm au-dessus de la visière. Ces mortaises sont de forme rectangulaire et mesurent de 5,5 mm à 6 mm de longueur sur 1,5 mm de largeur. Elles sont distantes de 35 mm.

Sur le pourtour de la bombe, un jonc en laiton nickelé est fixé par serrage et soudure à ses extrémités.

Seules les tailles de bombe C et D, sont fabriquées. Elles correspondant aux tours de tête suivants : C = 54 à 58 ; D = 59 à 62.

Les dimensions de la bombe sont les suivantes :

Tolérance : |

Vue intérieure. |

Les casques de la Préfecture de Police, reçoivent en outre une perforation circulaire au dessous de chaque pontet de jugulaire. Ce dispositif, selon certaines sources serai destiné à fixer une protection faciale en maintien de l'ordre. Aucun document ne vient confirmer cette explication. Par contre, ces perforations servent quotidiennement, à accrocher le casque au passant à mousqueton du ceinturon.

Perforation sur aile, propre au type 20 modifié de la PP. |

Passant porte-casque (recto et verso). |

Passant fixé au casque. |

Vue en situation. |

Le cimier.

|

Produits par les établissements Franck ou Thibault, les casques métalliques de la Sûreté Nationale Type 1920 mod. (C.U.), ont un cimier identique à ceux de l'Adrian modèle 23 ou modèle 26 de l'Armée. Sa particularité est d'être non peint, dépoli, nickelé ou chromé pour produire un effet argenté. Il comporte une échancrure au niveau des trous d'aération de la coque assurant la ventilation.  |

|

Les supports de coiffe.

Au nombre de 4, ils sont répartis dans les quatre quadrants formés par le plan de symétrie et le plan passant par le sommet du casque, qui lui est perpendiculaire. Ce sont des lames ressort rivetées, identiques au modèle 26 militaire.

Chaque lame ressort est découpée dans une plaque d'acier doux de 6/10ème de mm. Elle affecte la forme d'une raquette de 12 cm de long, dont le manche de 2 cm de large se raccorde en accolade à une palette de dimension 4 x 8 cm à bords arrondis. Cette palette est évidée de sorte que les trois côtés extérieurs aient une largeur de 1 cm. Ces côtés sont rigidifiés par un repli de métal de 4 mm préalablement réservé à cet effet. La lame est ensuite pliée en deux, c'est à, dire à 6 cm exactement de chaque extrémité, les replis de métal tournés vers l'extérieur. Chaque lame est percée de deux trous, à 8 mm de l'extrémité aux fins d'être rivetées à la bombe.

Chaque lame ressort est maintenue par une paire de rivets tubulaires, en laiton ou en acier, plus ou moins aplatis. Les lames ressorts sont vernies en bleu police brillant.

Notons qu'en fin de production, pour des raisons inconnues, des lames ressorts chromées; destinées au modèle 33 des Sapeurs-Pompiers, se rencontrent sur des casques Adrian type 20 modifié CU.

Lame-ressort avant. |

Dé de jugulaire. |

Lame-ressort latérale et dé de jugulaire. |

Les dés de jugulaire.

Chaque paire de rivets maintenant les lames latérales, maintient également une petite enchapure de tôle dans laquelle pivote librement un dé carré de fil d'acier. L'enchapure est en outre fixée à la bombe par un point de soudure électrique, son bord inférieur étant à 5 mm de la naissance de la bombe.

Chaque enchapure est formée par une bande de tôle d'acier doux, de 5 à 6/10ème de mm d'épaisseur, de 15 mm de largeur et 36 mm de longueur, repliée en son milieu.

Les dés de 20 x 20 mm, le carré intérieur ayant 17 mm de côté, font fonction de pontets de jugulaire. Ils sont en fil d'acier doux de 2 mm de diamètre.

La coiffe :

Elle est très proche des coiffes du casque modèle général Adrian modèle 26. Elle comprend un bandeau et six dents de loup, en peau de mouton noire glacée, ainsi qu'un turban en feutre et quatre paires d'agrafes.

Le bandeau.

Le bandeau est une bande de cuir d'un seul morceau, de 75 mm large pour toutes les pointures. Sa longueur varie suivant la taille. Les extrémités sont réunies par une couture en surjet.

Le turban.

Le turban est une bande de feutre gris, d'un seul morceau, d'une largeur de 40 mm et d'une longueur variable suivant les pointures. Pour éviter une surépaisseur à la jonction des extrémités, celles-ci sont mises bout à bout et fixées par une couture en surjet. Le turban est fixé intérieurement à la base du bandeau au moyen d'une piqure à plat faite à 5 mm, laissant apparaitre le feutre sur une hauteur de 25 mm environ.

Vue à plat extérieure. Vue à plat extérieure. |

Vue à plat intérieure. Vue à plat intérieure. |

Coiffe repliée, extérieur. Coiffe repliée, extérieur. |

Coiffe repliée, intérieur. Coiffe repliée, intérieur. |

Les dents de loup.

Elles sont au nombre de six. Elles ont une hauteur apparente de 75 mm, une largeur à la base de 70 mm et de 35 mm au niveau de l'œillet. Elles sont réparties également sur le pourtour supérieur du bandeau où elles sont fixées par deux piqûre à plat, distantes l'une de l'autre de 5 mm. L'extrémité des dents qui est de forme arrondie reçoit sur son milieu et à 15 mm de l'extrémité un petit œillet métallique de 4 mm de diamètre intérieur pour le passage d'un lacet servant à régler la profondeur.

Pour la livraison, le lacet sera passé dans l'œillet de la dent comportant les marquages, une ganse sera faite pour éviter qu'il ne s'échappe.

Vue de dessous. Vue de dessous. |

Vue de dessus. Vue de dessus. |

Les marquages.

Les pointures des coiffes sont indiquées par des chiffres de 12 mm à l'encre indélébile à l'intérieur de la dent de loup correspondant à la couture verticale, joignant les deux extrémités du bandeau. La raison sociale du fournisseur est marquée immédiatement au-dessous.

Les agrafes :

Ce sont des pinces à ressort modèle 26, destinées à se fixer sur les lames-ressorts de la bombe. Quatre paires de ces agrafes sont placées extérieurement sur le pourtour de la coiffe. L'intervalle entre les deux agrafes d'une même paire est de 50 mm. Les paires d'agrafes sont réparties également, suivant la pointure.

Les agrafes sont cousues de façon que l'extrémité du bec soit tournée vers le bord libre du turban et que la tête se trouve à 35 mm environ de ce bord libre. La fixation des agrafes doit être particulièrement solide et soignée. Six passes au moins de fil devront être prévues pour chacun des 4 trous de la semelle de l'agrafe. Le fil sera arrêté soigneusement.

Les agrafes sont réalisées en acier bondérisé, avec finition noire ou kaki de 40 à 45/100ème de millimètre. Elles se composent d'une semelle de 12 x 23 mm, sur laquelle se retourne un bec, de 6 x 20 mm avant repliement.

La couture de jonction des deux extrémités du turban devra toujours être placée dans un intervalle de deux paires d'agrafes. Le turban et le bandeau sont coupés de façon à donner, après confection; une forme légèrement tronconique à la coiffe.

Côté ressort. Côté ressort. |

Dos. Dos. |

Vue de profil. Vue de profil. |

La jugulaire :

Elle est formée par une courroie de 570 mm de long, 15 mm de large et 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur. Elle est en cuir de vache demi-nourri naturel.

Elle porte à l'une de ses extrémités une boucle à barrette sans ardillon, en fer verni noir, servant à la régler à la taille de chaque homme. Cette boucle carrée, a 23 mm de côté pour environ 12/10ème de millimètre d'épaisseur. Elle est prise par sa barrette, dans l'enchapure formée par l'extrémité de la jugulaire, repliée sur elle-même, fleur en dehors, sur une longueur de 30 mm environ. Les deux épaisseurs de cuir sont maintenues par un rivet tubulaire.

A l'autre extrémité, la jugulaire est percée, suivant son axe de 2 boutonnières. Chaque boutonnière est constituée d'un trou de 4 mm de diamètre, percé à l'emporte-pièce et prolongé vers le centre de la jugulaire par une fente de 6 mm de longueur. L'un des trous est à 10 mm, l'autre à 50 mm de l'extrémité de la jugulaire. Ces boutonnières reçoivent, au moment de la pose, un rivet tubulaire simple, rivé en forme de bouton.

La peinture :

La bombe (sauf le jonc), les supports de coiffe et les dés enchapés, sont recouverts extérieurement et intérieurement d'un vernis bleu Police brillant. Après vernissage les casques sont séchés à l'étuve pendant 1h30 au moins, à une température comprise entre 125° et 140°.

Les casques terminés sont livrés emballés sous papier.

Les attributs :

A Paris.

La Police parisienne dépend de la Préfecture de Police (PP), sous l'autorité du préfet de police. Elle conservera ce statut particulier jusqu'en 1966.

Les casques de la petite police montée, créée en 1923, puis ceux des Compagnies de réserve, sont ornés d'un attribut de képi modèle 1898 en cuivre, représentant les armoiries de Paris.

L'attribut émaillé de la PP apparait sur les nouveaux casques type 20 modifié, distribués à partir de 1936. Il reprend le dessin de l'insigne de képi apparu en 1931, qui représente les armes de la ville de Paris, surmontées des lettres PP. Il sera remplacé en 1966, par l'attribut général de la Police Nationale.

Police montée et Compagnies de réserve, Police montée et Compagnies de réserve,1923 à 1936. |

Préfecture de Police de Paris, Préfecture de Police de Paris,jusqu'en 1966. |

Verso. Verso. |

PP exemplaire non émaillé. PP exemplaire non émaillé. |

Police Nationale, Police Nationale,à partir de 1966. |

Dans le reste de la France.

Les polices municipales ont en général un attribut reprenant les armoiries de la ville ou son nom. Pour celles qui ont été étatisées dans les années 30, les armoiries ou le nom de la région figurent sur fond tricolore ainsi que la mention "Police d'état" ou simplement "PE".

Sous le régime de Vichy, la francisque gallique est créée, approuvée et régie par les dispositions des arrêtés du 26 mai 1941 de la loi du 16 octobre 1941 et les décrets des 14 mars 1942. Le 31 juillet 1942. La Francisque est déclarée "Insigne du Maréchal de France Chef de l'État Français". la Police Nationale, y compris les GMR, arbore un nouvel attribut, représentant une francisque, montée en faisceau de licteur, brochant un écu tricolore. Il en existe deux variantes.

Avant l'adoption de cet attribut spécifique, les premiers casques distribués,avant 1942, portaient la grenade d'infanterie, entièrement peinte en noir pour la distinguer de celle des gendarmes.

En 1944, la Sureté nationale remplace la francisque de l'attribut par un bonnet phrygien, entouré du mot "Police" et du sigle RF sur fond de feuilles de chêne et de laurier.

Enfin en 1966, la Police Nationale est dotée de l'insigne général, encore en usage de nos jours: une France tricolore sur fond de feuilles de chêne et de laurier remplace le bonnet phrygien.

Police municipale de Bordeaux. Police municipale de Bordeaux. |

Police municipale de Bordeaux, variante. Police municipale de Bordeaux, variante. |

Police municipale de Nancy. Police municipale de Nancy. |

Police municipale du Havre. Police municipale du Havre. |

Police municipale de Parthenais (peint). Police municipale de Parthenais (peint). |

Police d'état de Seine et Oise, Police d'état de Seine et Oise,années 30 jusqu'à 1941. |

Police d'état de Seine et Marne (képi), Police d'état de Seine et Marne (képi),années 30 jusqu'à 1941. |

Police Nationale, État français Police Nationale, État françaisde 1942 à 1944. |

Police Nationale, État français Police Nationale, État françaisverso. |

Police Nationale, État français (variante) Police Nationale, État français (variante)de 1942 à 1944. |

Sureté Nationale, nickelé, Sureté Nationale, nickelé,de 1944 à 1966. |

Sureté Nationale, dépoli, Sureté Nationale, dépoli,de 1944 à 1966. |

Sureté Nationale, peint, de 1944 à 1966. |

Police Nationale, Police Nationale,à partir de 1966. |

Compagnies Républicaines de Sécurité, à partir de 1948. |

Police Nationale, État français (Vichy), avant la création de l'attribut à la francisque en 1942.

En Afrique du Nord (AFN).Nous n'avons pas d'exemples certifiés de casques de la PE d'Algérie (années 30). Un attribut reprenant l'insigne de képi, ou cet insigne lui-même, a pu être monté sur les casques, ce n'est qu'une hypothèse. |

Police marocaine, époque à déterminer. Police marocaine, époque à déterminer. |

Verso. Verso. |

Police d'état de Saïda (képi). Police d'état de Saïda (képi). |

Police d'état d'Alger. Police d'état d'Alger. |

Alger 1937. Alger 1937. |

Police d'état d'Algérie. Police d'état d'Algérie. |

Police d'état d'Algérie (képi). Police d'état d'Algérie (képi). |

Police de la République algérienne Police de la République algérienneaprès 1962. |

Autres cas.Les Polices d'anciennes possessions françaises, comme par exemple l'Algérie, ont gardé quelques temps après leur indépendance, des casques modèle 26 laissés par la police française en y adaptant leur propre attribut. |

Les fabricants :Ils sont au nombre de deux : Les Etablissements Bernard Franck et ses fils à Aubervilliers et les Etablissement Thibault à Montreuil sous bois. |

Franck marquage blanc, Aubervilliers. Franck marquage blanc, Aubervilliers. |

Franck marquage jaune, taille C. Franck marquage jaune, taille C. |

Thibault à Montreuil sous bois. Thibault à Montreuil sous bois. |

Les variantes de l'après-guerre

Le type 20 modifié 45 des CRS :

De 1945 à 1948, les CRS conservent les Mle 26 noirs des GMR, mais sans attribut. Pour combler les besoins en casques supplémentaires, la société Franck propose une variante du type 20 modifié, équipée de lames en T renversé type 3 et des passants de jugulaire maintenus par soudure, ainsi que de la coiffe ABEFRA du Mle 45 Jeanne d'arc. Le cimier, également du Mle 45, est quant à lui chromé et rendu amovible grâce à deux vis.

La bombe du casque est une classique bombe type 20 modifié, vernie en bleu police. Le jonc est chromé. En dehors des 8 trous d'aération habituels et des mortaises d'attribut, elle n'est percée que de deux trous, servant à la fixation du cimier.

Le tampon fabricant, identique à celui des Mle 45 SN, indique une fabrication précédant de peu celle de ces derniers.

Cimier Mle 45. |

Vue de dessous. |

Finalement, ces casques ainsi que les Mle 26 ex-GMR, seront remplacés en 1948, par le Mle 45 SN, muni du même cimier amovible et du nouvel attribut en forme de flambeau, adopté la même année.

A partir de cette date, en attendant la perception du nouveau casque, certaines CRS fixeront le flambeau sur leurs Adrian.

L'exemplaire du musée des CRS.

Photo du casque du musée vue en 2011 sur le site "Police patrimoine". |

Configuration actuelle du même exemplaire. |

Nous ne connaissons qu'un seul exemplaire de ce modèle, il est exposé au musée des CRS de Vélizy. |

Vue 3/4 avant. |

Vue intérieure. |

Tampon fabricant, identique à celui du Mle 45 SN. |

Les variantes de pièces de rechange :

Dans l'après-guerre, les Compagnies Urbaines (C.U.) conserveront le casque Adrian, qui sera progressivement remplacé par le casque en plastique modèle 53. Ce remplacement sera total dans les années 60. De la fin de la guerre au retrait du service du dernier Adrian, le bureau de l'habillement va être confronté à des difficultés liées à l'attrition et à la maintenance des casques type 20 encore en service.

L'évolution du casque militaire français à partir de 1944 avec l'adoption du casque modèle 45 dit "Jeanne d'Arc", du casque US M-1, puis du modèle 51, va amener les fabricants à modifier leur outillage et notamment à remplacer le rivetage par le soudage électrique par résistance, par points. C'est le cas des Ets Franck, principal fabriquant du Type 1920 modifié (C.U.).

Ils devront tenir compte de cet état de fait, pour produire des casques ou des pièces de rechange. Depuis 1949, il n'a pas été passé de marché pour des casques neufs du type 1920 modifié (C.U.).

En 1952 déjà une note de service recommande la conduite à tenir pour l'entretien et les réparations des casques. Le Magasin Central de Créteil assure annuellement les réparations les plus lourdes.

Mais, en tenant compte des frais de transport il est préférable que les ateliers régionaux de C.A.T.I, voire des entreprises régionales, effectuent les "menues réparations". A cette date ce sont encore les Anciens Etablissement Bernard Franck et ses Fils qui approvisionnent en pièces et accessoires.

En 1957, le bureau de l'habillement, signale à tous les C.A.T.I. les difficultés rencontrées et les retards dans la mise au point et la fabrication des nouveaux modèles en plastique. Il signale également que, depuis l'abandon par l'armée du modèle Adrian 26 (remplacé par le casque TTA modèle 51) les fabricants spécialisés ont estimé que les besoins de l'administration de l'Intérieur étaient trop réduits pour assurer un volume de commandes rentable. Ils ont transformé ou mis au rebut l'outillage nécessaire à la fabrication des casques métalliques. Devant l'impossibilité du renouvellement, le bureau de l'habillement recommande donc aux compagnies de faire procéder à l'entretien des casques métalliques en dotation. Cet entretien pourrait être effectué par le Magasin central de Créteil, mais cette opération immobiliserait trop longtemps les casques loin des compagnies.

Les détériorations les plus fréquentes sont : Le bosselage de la coque, la fixation des supports de coiffe, et la peinture. Pour cela, les ateliers des compagnies sont à même de faire face en s'adressant directement aux entreprises susceptibles de prendre en charge ces travaux. Reste les déformations du cimier et l'usure des coiffes. Pour les cimiers il faut tenter de lancer de nouvelles fabrications.

Cette disparité des recours va permettre, au gré des reconditionnements et des ateliers, l'éclosion de nombreuses variantes. Mais aucune d'elles, que ce soit pour la coiffe, ses fixations ou pour le cimier, ne correspond à une évolution comme ce fut le cas pour le passage, dans l'armée, de l'Adrian modèle 15 au modèle 23 puis au modèle 26. Il s'agit tout au plus de réponses pratiques et palliatives des fournisseurs.

Les cimiers.

Quatre exemples de cimiers du 1er type en aluminium brossé. |

Deux exemples du 1er type en aluminium nickelé. |

1er, 2ème et 3ème type en tôle d'acier poli et chromé. |

Deux types de cimiers supplémentaires vont s'ajouter au premier type de 1936.

Premier type.

Le cimier monté sur le type 20 modifié, dès 1936 est identique à ceux de l'Adrian modèle 23 ou modèle 26 de l'Armée, avec trois nervures de raidissement. Sa particularité est d'être non peint, dépoli, nickelé ou chromé, pour produire un effet argenté. Le matériau le plus fréquent, est le duralumin dépoli, dénommé "alu brossé". On trouve également du duralumin ou de la tôle d'acier, nickelés ou chromés.

Deuxième type.

En 1957, devant le manque de stock, un cimier simplifié en alu nickelé ou en acier chromé, fait son apparition sur des modèles tardifs ou remis en état. Les trois nervures de raidissement conservées depuis le l'Adrian modèle 15 se réduisent à deux. Ce cimier est pointu.

2ème type - vue de dessus. |

2ème type - intérieur. |

Troisième type.

|

De nouveau en 1957, se pose, pour le bureau de l'habillement, le problème de l'entretien et des réparations des casques métalliques de la sûreté Nationale Type 45 (C.R.S.). Par soucis de simplification et d'économie, un modèle unique est choisi, de taille moyenne convenant à toutes les tailles des deux formes de casques C.U. et C.R.S. Ils sont fabriqués par les établissements Thibault. Les Ets FRANCK, alors sur le point de cesser leur activité, se désintéressent de cette fourniture et suivront modestement les autres demandes de réparation ou de fourniture de pièces détachées. Ces cimiers, du troisième type, sont vissés et il est recommandé que les ateliers des CATI réalisent les adaptations nécessaires à savoir : Un nouveau trou dans la coque permettant d'adapter le cimier sur le type 1920. |

3ème type; Recto et verso. |

Les supports de coiffe.

Avec la disparition des machines, juxtaposée à l'évolution des procédés de fabrication, puis l'épuisement des stocks de pièces de rechange nous observons trois types de supports : Le système d'origine modèle 1926, à lames-ressorts rivetées (1er type), un système à lames-ressorts soudées (2ème type) et enfin un système à lames en T renversé, soudées (3ème type).

1er type : Lames-ressorts rivées.

Il s'agit des lames-ressorts classiques du modèle 1926. Elles sont peintes avec du vernis bleu Police brillant.

Notons qu'en fin de production, pour des raisons inconnues, des lames-ressorts destinées au modèle 33 des Sapeurs-Pompiers se rencontrent sur des Adrian modèle 26 Bleu Police.

Lame-ressort brute de découpe. |

Lame-ressort en place. |

Lame-ressort de modèle 33 SP, sur type 20 mod. |

2ème type : Lames-ressorts soudées.

Il s'agit de l'utilisation de lames-ressorts traditionnelles, dont la fixation est simplement réalisée par 2 points de soudure électrique par résistance et non plus par rivetage. La position, les dimensions et les caractéristiques précédentes des lames restent inchangées.

3ème type : Les lames en T renversé.Finalement, par soucis d'uniformisation des pièces, on va adapter aux coques des casques type 20 modifié, les lames en T renversé du modèle 45. La fixation est assurée par 4 points de soudure électrique par résistance. |

Lame soudée type 2, vue de dessus.  3ème type : lame en T renversé. |

Les coiffes.

Pour les coiffes de rechange, plusieurs solutions s'offrent au bureau de l'habillement :

1er type.

Le casque Type 1920 modifié (C.U.) est issu, en 1936, de l'Adrian modèle 26. La coiffe est alors celle de ce modèle. Nous l'appellerons : 1er type.

2ème type

Nous appellerons 2ème type les coiffes de type ABEFRA. Cette coiffe mise au point pour les casques modèle 45 du modèle général, équipera aussi le modèle 45 SN des C.R.S.

Description :

La coiffe réglable modèle ABEFRA, breveté S.G.D.G., est un brevet des Anciens Etablissement Franck et ses Fils, un seul modèle convenant pour tous les tours de tête.

Elle se compose de deux parties principales, le bandeau avant et le bandeau arrière. La réunion de ces deux parties constitue la coiffe proprement dite. Un système de réglage par boutons-pressions numérotés, permet son assemblage, en même temps que l'on obtient toutes les tailles, en suivant les combinaisons indiquées sur l'étiquette.

Le bandeau avant est constitué par :

Une bande de peau de mouton noir ou havane de 5 à 10/10ème de mm d‘épaisseur, employé fleur en dehors; Six passants en sangle kaki clair de 25 mm de large, fixés aux bandes en peau par double piqûre; Deux sangles de renfort de 35 mm de large; Une bande de feutre blanc; Deux sangles support kaki clair, pliées en V de 25 mm de large; Deux boutons pression mâles; Une abaque "Réglage des pointures", brodée sur une étiquette.

Le bandeau arrière est constitué par :

Une bande de peau de mouton noir ou havane de 5 à 10/10ème de mm d‘épaisseur, employé fleur en dehors; Deux passants en sangle kaki clair de 25 mm de large fixés aux bandes en peau par double piqûre; Une bande de feutre blanc; Une sangle support kaki clair, pliée en V de 25 mm de large; Dix boutons pression femelles; Deux étiquettes "Numéro de réglage".

Après fixation des deux bandeaux au moyen des boutons-pressions, les trois sangles support sont réunies par un lacet.

La coiffe est fixée au casque par enfilage de ses 8 passants sur les ailes des 4 lames en T renversé.

Vue d'ensemble de la coiffe, version cuir noir, côté tête. |

Vue d'ensemble de la coiffe, version cuir noir, côté casque. |

Numérotage des boutons-pressions. |

Abaque de réglage. |

|

|

|

En septembre 1955, les Etablissements Bernard FRANCK et ses fils, précisent qu'ils n'ont aucune coiffe du type 1 en stock mais qu'ils peuvent assurer la réalisation de 3 000 coiffes ABEFRA réglables, modèle 45 (Brevet FRANCK). Le mode de fixation seraient toutefois modifié par l'adjonction d'agrafes modèle 26, sauf dans les cas où les lames de fixation seraient en T.

Il en résulte deux variantes de coiffes ABEFRA : La coiffe classique décrite ci-dessus pour les Adrian type 20 modifié avec lames en T renversé et une coiffe ABEFRA équipée de 6 agrafes modèle 26, pour les Adrian type 20 modifié avec lames classiques rivées ou soudées.

Les agrafes sont cousues en lieu et place des six passants de toile habituels. A l'usage on montera aussi certaines de ces coiffes sur des lames en T, qui accueillent facilement les agrafes modèle 26.

Coiffe ABEFRA enfilée classiquement sur des lamelles en T renversé. |

Coiffe ABEFRA fixée avec agrafes modèle26 sur lamelles classiques soudées. |

3ème type.

Une récupération de coiffes, en provenance des stocks militaires par l'intermédiaire des services de l'intendance, est possible.

Ce pourrait être le cas de coiffes de caques MO en zone tropicale Guéneau, prélevées sur des stocks de la gendarmerie ou chez le fabricant. On rencontre également des coiffes de facture très proche. Le réglage par laçage est maintenu. Le nombre d'agrafes est augmenté à 8 et réparti de façon à correspondre aux lames du casque. Nous appellerons 3ème type cette famille de coiffes.

Coiffe 3ème type avec agrafes modèle26, sur casque Type 20 modifié. |

Coiffe 3ème type dépliée, recto et verso. |

Vue d'ensemble. |

Vue de dessus. |

Gros plan du laçage. |

4ème type.

Il existe un 4ème type, très proche du 3ème. Les sangles en V, y sont remplacées par huit dents de loup très simplifiées, formées par huit morceaux de sangle de cuir, réunies à leur extrémité par un cordon de serrage.

Coiffe 4ème type avec agrafes modèle26, sur casque Type 20 modifié. |

Coiffe 4ème type, vue de dessus. |

Perforations de réglage. |

Coiffe 4ème type, vue de dessous. |

Vue des côtés, droite et gauche. |

Couture des agrafes modèle 26. |

Questions en suspens :

On ignore à peu près tout de l'emploi des pièces de rechange décrites ci-dessus, ainsi que de la livraison de casques type 20 modifié neufs, après la guerre. Des informations complémentaires seraient les bienvenues.

Les certitudes.

On trouve en collection des casques ayant reçu en remplacement, des coiffes des types 2, 3 et 4.

Coiffe ABEFRA fixée avec agrafes modèle26 sur lamelles classiques rivées. La coopération des Ets Franck n'a pas été au delà de 1955 (ils ont cessé leur activité en 1956). |

Lettre Ets Franck.Archives nationales. 19820602. Versement du Ministère de l’Intérieur Mi 24004 |

Les incertitudes.

Deux variantes du type 20 modifié, se retrouvant en collection, laissent penser qu'il s'agit de lots dont nous ignorons à ce jour la date de fabrication :

- Type 20 modifié CU, avec des lames-ressorts type 2 et un cimier type 2.

Les lames-ressorts sont soudées dans la bombe, neuve car exempte de perforations périphériques qui pourraient indiquer un montage classique antérieur. Il en ressort une absence de rivets qui donne à ces casques de faux airs de modèle 23.

Le cimier est un cimier simplifié en alu nickelé, à deux nervures de raidissement et pointu.

Les perforations circulaires propres à la PP, sont présentes sur les ailes.

Un marquage Franck est appliqué en blanc dans la coque.

Enfin, l'attribut arboré est celui de la PP.

Vue de côté. |

Vue de dessus. |

|

Vue arrière. |

Vue de dessous. |

- Type 20 modifié CU, avec des lames-ressorts type 3, un cimier également type 3 et une coiffe ABEFRA réglable.

Ce casque est semblable au type 20 modifié de 1945/46 à destination des CRS. Cependant il s'agit d'un lot différent, dans la mesure où il n'y a pas de marquage fabricant et les mortaises d'attribut, sont présentes. Celui-ci est toujours l'attribut de la Sureté Nationale.

Ces constatations amènent à se questionner sur qui a fabriqué ce lot et à quelle date ?

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Vue extérieure et intérieure du cimier et des vis de fixation. |

Vis de cimier. |

Vue de l'intérieur de la bombe. |

Lame de suspension type 3, en T renversé. |

Vue de dessous. |

Système de réglage de la coiffe. |

Les bancs d'essais de la Préfecture de Police :

En avance sur le bureau de l'habillement de la sous-direction, la Préfecture de Police se dote de services techniques qui procéderont à des tests dits "de réception" des casques métalliques type 1920 modifié (C.U.), et plus tard des casques en plastique modèle 53. Il est vraisemblable que des tests identiques seront exécutés par le bureau de l'habillement du Ministère de l'Intérieur par la suite.

Ces tests de résistance s'effectuent à l'aide d'un appareil de frappe du type "mouton pendulaire". Les bombes vont subir une série de chocs qui seront enregistrés sur des tableaux statistiques. Un cahier des charges définit les modalités de tests et les critères validant la conformité des casques.

Description du mouton pendulaire de la Préfecture de Police.

Le dispositif est installé sur un établi et comprend : le boitier du mécanisme à ressorts, le levier de blocage, le bras de frappe et la tablette support de bombe.

Le boitier du mécanisme est solidement fixé sur le coté gauche du plateau de bois de l'établi. Il est formé par deux tronçons de fer en U, maintenus en opposition par deux cornières d'acier servant de base et boulonnées sur le plateau de l'établi. Chacun de ces fers en U est percé pour recevoir les extrémités d'un axe de rotation monté sur roulements et sur lequel est soudé un tenon cylindrique où va venir s'enfiler le bras de frappe. Il est assujetti à deux puissants ressorts spirales, disposés de part et d'autre du U arrière.

Un dispositif permet d'augmenter ou de diminuer la tension des ressorts et ainsi de régler la puissance de frappe.

Le bras de frappe est constitué par un tube métallique cylindrique. L'une de ses extrémités est percée d'un trou destiné à recevoir la clavette qui va l'assujettir au tenon de l'axe. L'autre extrémité reçoit l'outil de frappe. On en connaît trois, deux contondants et un perforant.

- Le premier contondant est simplement un tube de diamètre inférieur, enfilé dans l'extrémité du bras. Il simule les frappes de gourdin et autres manches de pioche.

- Le deuxième est une lame métallique soudée verticalement et pliée à angle droit à son extrémité. Elle offre une surface de frappe de la taille de celle d'un marteau.

- L'outil perforant est composé d'un cylindre métallique plein, enfilé dans le bras pour l'alourdir et un pointeau dont l'extrémité supérieure est filetée et traverse l'ensemble, maintenu par un écrou.

Le support d'éprouvette est fixé sur l'établi, à une distance du boitier égale à la longueur du bras de frappe. C'est une tablette métallique carrée, recouverte d'une plaquette surmontée d'une forme en bois dur, sur laquelle vient se fixer le casque avec un vide de 2 cm environ.

Son pied est serré sur le bâti à travers une mortaise cruciforme, ce qui permet de le déplacer en position optimale. Il est articulé en son milieu grâce à deux axes perpendiculaires bloqué, chacun, par un écrou papillon. On peut ainsi incliner le casque éprouvette en fonction de la partie à viser.

Lors du test, le bras de frappe débute sa course dans une position opposée à celle de la bombe à tester. Les ressorts sont alors bandés. Le bras de frappe est bloqué dans cette position par un levier mobile en demi-lune fixé sur le bord du bâti et muni d'une poignée. L'action de l'opérateur sur la poignée libère le bras qui vient frapper la bombe.

Casque type 20 modifié (CU) en cours de test au pointeau. |

Vue d'ensemble du mouton pendulaire en mode "gourdin". Test d'un modèle 53. Archives de la PP. 3934-S |

Levier mobile de blocage en demi-lune. |

Vue avant droite du boitier mécanisme. |

Vue arrière gauche du boitier mécanisme.Archives de la PP. 3934-S |

Le support d'éprouvette. La forme en bois durest visible sous le casque. |

Extrémité du bras de frappe en mode "gourdin". |

Extrémité du bras de frappe en mode marteau.Archives de la PP. 3934-S |

Extrémité du bras de frappe en mode pointeau. |

Autre dispositif.Il existe également un dispositif de mouton vertical, larguant différent pointeaux d'une hauteur variable, semblable à celui utilisé pour les casques modèle 51 militaires. Il permet d'effectuer des tests comparatifs, entre les casques métalliques et les casques en plastique alors à l'étude, comme le montre ce tableau de résultats d'un test, exécuté le 5 décembre 1952. |

Archives nationales. 19820602. Versement du Ministère de l’Intérieur Mi 24004. |

Exemples de Type 20 modifié (CU).

Police municipale du Havre. |

Réutilisé GVC. |

Sécurité Nationale. |

Police d'état d'Algerie. |

Variante à lames soudées, jonc laiton et cimier du 2ème type. |

Préfecture de Police de Paris. |

Casque type 20/45 réutilisé par la Sureté Nationale. |

Casque type 20/45 réutilisé par la Sureté Nationale. |

Casque type 20/45 repeint en noir. |

Police Générale du Protectorat du Maroc. |

Police d'État, Alger. |

Réutilisé Croix rouge. |

Réutilisé Croix rouge. |

Réutilisé cadre de la DP. |

Casque type 20 modifié d'une panoplie pour enfant. |

Les casques Adrian militaires reconvertis

Polices municipales et nationales (CU) :

Adrian modèle 15 des Compagnies de réserve de la Préfecture de Police de Paris.

Adrian modèle 15 des Compagnies de réserve de la Préfecture de Police de Paris, avec le nouvel attribut et le cimier argenté.Archives de la PP 3479-D et 3481-D |

Adrian modèle 15 de la Préfecture de Police, insigne peint. |

Adrian modèle 15 police municipale de Bordeaux.

Modèle 26, Police d'état de Seine et Marne, années 30. |

D'autres casques Adrian ont été utilisés par la police dès la fin de la 1ère guerre mondiale. Il s'agit quasi-certainement de casques Adrian modèle 1915 venant des surplus de l'Armée. |

Modèle 26, Police d'état de Seine et Oise, avec cimier en aluminium décapé. |

Les polices municipales, sont plus ou moins équipées en fonction des budgets communaux. Les casques quand ils existent, sont des Adrian modèle 15 repeints en noir ou en bleu foncé, voire en blanc, récupérés auprès de l'armée ou dans le commerce.

Il y aura également des Adrian modèle 26, comme les modèles observés à Bordeaux.

Citons également certains modèles de la police d'état avec cimier argenté ou décapé (aluminium).

Adrian modèle 26 des Compagnies de réserve de la PP, ancien attribut. |

Adrian modèle 26, police municipale de Bordeaux. |

Modèle 26, Police d'état, insigne général y compris Algérie. |

Modèle 26, Police Régionale de l'État Français. |

Modèle 26, PRE, insigne de casquette à francisque tricolore. |

Modèle 26, Sureté nationale. |

GMR et CRS.

Les GMR, quant à eux, récupèrent les modèle 26 noirs restitués par la Garde Républicaine mobile, avec l'attribut "à la francisque", qui sera aussi celui de la Police Régionale de l'État Français.

En décembre 1944, les GMR, dissous, laissent la place aux Compagnies républicaines de Sécurité (CRS). De 1945 à 1948, ceux-ci conserveront les modèle 26 noirs des GMR, mais sans attribut. Finalement on leur préfèrera, en 1948, une version spécifique du modèle 45.

Ancien casque de GRM reversé aux GMR, vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessous. |

Ancien casque de GMR reversé aux CRS entre 1944 et 1948. |

Ancien casque de GMR reversé aux CRS après 1948. |