France

Casque Modèle G-1 pare-balle

Fiche

- Dénomination : Casque Maintien de l'ordre - Pare-balles G1 (Gallet 4000).

- Destiné à la gendarmerie et à la police nationale.

- Coiffe du type F1 - série 1 en polyamide garni de cuir, avec renfort de 6 rubans de fond.

- Jugulaire 4 points en cuir avec mentonnière, boucle à coulisseau.

- Accessoires de protection: Ecran relevable en polycarbonate, couvre nuque amovible en cuir, système de protection anti-gaz G1.

- Attribut : grenade autocollante type F1 de la gendarmerie mobile.

- Camouflage par couvre-casque spécifique vert armée.

- Caractéristique : casque semi-enveloppant.

- Fabriqué à partir de 1982.

- Distribué à partir de 1984.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : 1984 à 1996.

- Matériaux : fibre de verre doublé de kevlar, surface stratifiée en polyester.

- Poids : 1900 g avec l'écran.

- Taille : unique, coiffe réglable.

- Couleur : Bleu gendarmerie.

Historique.

|

La gendarmerie nationale est l'héritière d'un corps de militaires chargés de l'ordre public créé en 1337 : la maréchaussée. Le 16 février 1791, la Maréchaussée est renommée gendarmerie nationale. Le terme de gendarmerie vient de "gens d'arme", qui désigne à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, la cavalerie lourde. |

Casque F1 série 3 de la gendarmerie mobile. |

Dans la gendarmerie mobile, l'emploi du casque F1 en maintien de l'ordre apparaît vite mal adapté. Plusieurs pays étrangers, ont déjà songé à équiper leurs forces de maintien de l'ordre avec des casques spécifiques protégeant les personnels des projectiles divers. Aussi, dès le début des années 80, la gendarmerie nationale et la police nationale voudraient adopter un nouveau casque pare-balles, offrant par ailleurs une excellente protection contre les divers projectiles contondants, les acides forts et le feu.

La société CGF-Gallet, développe un tel type de coiffure de protection. Une pré-série est fournie, qui fait l'objet d'une campagne d'essais menés par la police nationale, puis par le GIGN. L'intendance le fait adapter aux besoins de la gendarmerie et lance un appel d'offres. A sa suite, trois sociétés sont choisies comme fabricants : CGF-GALLET, CECOTRAT-LIS et GUENEAU-GENO. Par ailleurs, GALLET s'engage à fournir des casques du même type avec visières à la police nationale. Il s'agit du premier casque français utilisant le Kevlar.

Les premiers marchés sont passés en 1982 et le G1 arrive dans les EGM en 1984. Il sera remplacé, en 1996, par le casque G2, dérivé du casque composite TTA (dit "Spectra").

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de dessus. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

La coque, relativement volumineuse, est du type semi-enveloppant. La tête est bien protégée par cette forme qui couvre le côté du visage et l'arrière de la tête.

Elle est composée de différents matériaux synthétiques, assurant une bonne protection contre les projectiles. Soit, en partant de l'extérieur :

- 1 coque extérieure stratifiée, polyester fibre de verre.

- 1 garnissage en tissu Kevlar constituant la protection balistique.

- 1 rembourrage amortisseur en mousse alvéolaire poly-isoprène.

- 1 coque intérieure en tissu Kevlar enduit de résine.

L'ensemble représente une épaisseur totale de 25 mm.

Deux tétons filetés intérieurement sont assujettis de part et d'autre de la calotte pour permettre la mise en place de l'écran rabattable transparent, son maintien étant assuré par deux vis. Ils ont 10 mm de diamètre, alésés à 7 mm et dépassent de la coque de 5 mm. Suivant les époques de fabrication, ils possèdent ou non une embase circulaire de 18 mm de diamètre et sont de couleur métal naturel ou bronzés en noir. En outre, une avancée frontale moulée dans la masse permet de maintenir l'arceau fixe de l'écran de protection.

La coque est réalisée dans une seule taille, la coiffe étant réglable. Elle est peinte extérieurement en bleu gendarme brillant. L'intérieur est marron ou gris foncé, suivant les fabrications.

Avancée frontale et téton fileté, permettant la fixation de l'écran rabattable. |

Modèle final, bronzé noir avec embase. |

Modèle précoce, métal nu et sans embase. |

Disposition de la pièce sommitale en forme de soleil. |

Vue d'ensemble de la pièce sommitale. |

Garniture de mousse arrière avec ruban auto-agrippant. |

L'intérieur est garni de mousse polyéthylène de 8 mm d'épaisseur, gris anthracite. Cette garniture se décompose en deux éléments distincts, collés sur la coque intérieure : |

Vue du coté droit : logement de l'écouteur et ruban auto-agrippant aiguilles. |

Vue du coté gauche, ruban auto-agrippant aiguilles. |

Logement de l'écouteur ouvert. |

Couvercle du logement de l'écouteur. |

Intérieur du couvercle. |

La coiffe :

La coiffe est constituée de :

- 1 système amortisseur composé de 3 sangles disposées en étoile.

- 1 support de coiffe rivé sur la coque, constitué d'un ruban pourtour avec 6 cales triangulaires, 6 rubans de fond et 6 passants.

- 1 bandeau de coiffe réglable, en ruban polyamide garni cuir.

- 1 disque amortisseur en mousse alvéolaire doublée cuir, fixé par laçage sur le support de coiffe et permettant le réglage en hauteur du casque.

L'ensemble est maintenu dans la bombe par une couronne de 12 rivets tubulaires, également répartis et fixés dans la coque intérieure, à 15 mm du rembourrage. Six sont dans le prolongement des bandes du tampon sommital, les six autres sont intercalés.

Vue générale de la coiffe. |

Vue générale des diverses sangles. |

Détail du croisement des sangles. |

Cale métallique en forme de A et son rivet. |

Cache en mousse de la cale métallique. |

Ruban de fond. |

Ruban pourtour avec son passant. |

Aperçu du rivet du ruban amortisseur, épaisseur de mousse du ruban pourtour. |

Système amortisseur.

Il est composé de 3 sangles de tissu polyamide noir de 3 cm de large, tendues à 10 mm au dessus du tampon sommital. Elles sont maintenues par les rivets intercalés, sans cale métallique. Une fente longitudinale est pratiquée au centre de l'une d'elle, les deux autres y sont enfilées de façon solidariser l'ensemble.

Support de coiffe.

Il est constitué d'un ruban pourtour en polyamide, de 3 cm de large, doublé de mousse polyéthylène de 8 mm d'épaisseur. Il est fixé par les six autres rivets à l'aide d'une cale métallique en forme de A. Ces rivets maintiennent également six rubans de fond de 3 x 10 cm, dont les extrémités cousues en fourreau, peuvent recevoir un lacet. Six passants de 2 cm de large, sont répartis au centre de chaque segment du ruban pourtour. Enfin un petit rectangle de mousse polyéthylène, de 2 x 3 cm, est collé sur chaque cale en A.

Bandeau de coiffe.Un bandeau de sudation est enfilé dans les passants du support de coiffe. Il est constitué par un ruban polyamide noir de 65 x 3 cm sur lequel est cousu une bande de cuir noir de 55 cm, laissant libre une extrémité de 10 cm. Le cuir est remplié de 5 mm sur le bas de la bande. Sur l'extrémité libre, coté cuir, est cousu un morceau de ruban auto-agrippant (partie velours) de 14 cm. Sur l'autre extrémité, coté toile, est cousu un morceau de ruban auto-agrippant (partie aiguilles) de 75 mm. |

Bandeau de sudation. |

Disque amortisseur.

Le disque amortisseur est constitué par trois bandes de ruban polyamide noir de 12 cm de long, dont les extrémités cousues en fourreau peuvent recevoir un lacet. Ces trois bandes sont cousues en étoile à six branches. Sur cet ensemble, est collé un disque de mousse alvéolaire de 11 cm de diamètre, doublé de cuir noir coté tête. Ce disque est perforé en son centre d'un trou de 25 mm de diamètre et sur la périphérie de six trous de 9 mm, afin d'assurer l'aération.

Un lacet de 60 cm, en nylon noir, passant alternativement dans les fourreaux des six rubans de fond de la coiffe et du tampon, assure la cohésion de l'ensemble et permet le réglage en profondeur.

Disque amortisseur recto et verso. |

Lacet de serrage. |

La jugulaire :

Le casque G1 est muni d'une jugulaire avec mentonnière et sangle postcrânienne, à six points d'ancrage. Ces points sont constitués par des rivets tubulaires implantés dans la coque intérieure, sans cale. Deux sont situés à l'arrière sous le support de coiffe, ils sont espacés de 9 cm. Les quatre autres sont situés de part et d'autre des ouvertures auriculaires.

Extérieur de la jugulaire gauche. |

Intérieur de la jugulaire gauche. |

Extérieur de la jugulaire droite. |

Intérieur de la jugulaire droite. |

Sangle prolongeant la jugulaire gauche avec la mentonnière.

La jugulaire est composée de deux parties en forme de "V" arrondi. Chaque "V" est taillé, d'une seule pièce, dans deux épaisseurs de cuir noir cousues l'une sur l'autre. Ils sont fixés sur le casque par les deux paires de rivets latéraux.

La branche arrière du coté gauche est prolongée vers l'avant par une sangle de ruban polyamide noir, de dimension 47 x 2 cm à extrémité biseautée. Cette sangle y est cousue sur 6 cm et l'assemblage est consolidé par un rivet double tête. Elle est doublée, coté intérieur, par une bande de cuir noir de 37 cm, cousue à partir de l'extrémité. L'autre coté, est doublé d'un système de ruban auto-agrippant à partir de 2 cm de l'extrémité : 17 cm de ruban astrakan, puis 20 cm de ruban velours. Cette sangle est destinée à supporter la mentonnière.

La branche arrière du coté droit est prolongée vers l'avant, par une sangle de double ruban polyamide noir, de 4 cm. Cette sangle y est cousue sur toute sa longueur et l'assemblage est consolidé par un rivet double tête. Elle enchape une boucle à coulisseau de 3 x 3 cm en acier nu.

La mentonnière est identique à celle du casque F1. Elle est constituée par une coque rigide en polyéthylène de dimension 10 x 5 cm, doublée de daim intérieurement et de similicuir noir extérieurement. A chaque extrémité, une fente permet le passage de la jugulaire. Trois petits trous sont percés de chaque coté assurant l'aération.

Ganses de support de la sangle postcrânienne. |

Sangle postcrânienne en place. |

La sangle postcrânienne est composée de deux demi-sangles de cuir noir de 13 cm. Elles sont fixées perpendiculairement aux branches arrière des "V" de la jugulaire à 3 cm de la coque. Elles sont prises entre les deux épaisseurs de cuir et l'assemblage est consolidé par un rivet double tête.

La demi-sangle gauche est doublée, coté extérieur par un ruban auto-agrippant astrakan et la droite est doublée coté intérieur par un ruban auto-agrippant velours. Ce dispositif permet en refermant la sangle, de régler sa longueur. Elle passe, en outre, dans deux ganses de cuir noir de dimension 9 x 2 cm, fixées aux deux points d'ancrage arrière.

Les marquages :

Disposition des marquages. |

Trois sociétés sont choisies comme fabricants, pour la Gendarmerie: CGF-GALLET, CECOTRAT-LIS et GUENEAU-GENO. |

CGF-GALLET, Marché de 1982. |

Marché de 1984. |

Marché de 1985. |

Marché de 1987. |

N° du marché de 1987. |

N° de lot. |

N° de lot. |

N° de lot. |

CECOTRAT-LIS: Marché de 1981. |

CECOTRAT-LIS: Marché et lot. |

Les insignes :

|

Le casque G1 étant en service exclusivement dans la gendarmerie mobile, seule la grenade dorée est utilisée comme attribut. Celui-ci est un autocollant déjà utilisé sur le casque F1 de la gendarmerie. Il reprend le dessin de la grenade en laiton utilisée sur les Mle 51, 56 et F1 - série 1. |

Attribut de la GM. |

Attribut de rechange avec ses protections, recto et verso. |

Les accessoires :

L'écran rabattable.

Ecran rabattable ouvert. |

Ecran rabattable fermé. |

Vis et rondelles de fixation de l'écran rabattable. |

Partie gauche devant s'emboiter sur le têton métallique (recto). |

Partie droite devant s'emboiter sur le têton métallique (verso) et feuillure destinée à l'arrête frontale. |

Mise en place d'une rondelle. |

Mise en place de l'arceau de l'écran rabattable. |

Mise en place de la vis bloquant l'ensemble. |

L'écran rabattable est simplement celui du Mle 70, utilisé sur les casques Mle 53 et 56, dont le système de fixation a été modernisé. Les crochet pour l'élastique ont été supprimés et remplacés par une pièce pouvant s'emboiter sur les têtons du casque.

Il se compose donc d'un arceau en plastique dur, profilé en forme de U pour s'emboiter sur l'arrête frontale du casque. A chaque extrémité, est moulée une pièce servant de charnière à l'écran et perforée pour recevoir le têton. Sur celle de gauche, la perforation est oblongue pour permettre l'ajustage.

L'écran transparent est réalisé en polycarbonate de 2 mm d'épaisseur. Il conserve la forme "bulle" du Mle 70, permettant le port du masque respiratoire. Le haut de l'écran est rigidifié par une lame de plastique dur dans laquelle il est inséré.

L'arceau de plastique, emboité sur l'arrête frontale et les têtons, est maintenu dans cette position par 2 grosses vis en plastique noir. Un jeu de rondelles en caoutchouc permet d'ajuster le vissage. Ces rondelles ont un coté strié permettant de les emboiter par deux l'une dans l'autre, de façon à former une rondelle plus épaisse.

Le couvre-nuque.

Vue extérieure. |

Vue intérieure. |

Vue extérieure, couvre-nuque en place. |

Vue intérieure, couvre-nuque en place. |

Un couvre-nuque en cuir peut être fixé à l'intérieur de la calotte au moyen de rubans auto-agrippant. Il est destiné à empêcher les liquides, qui seraient déversés éventuellement sur le casque, de couler dans le cou.

Il est constitué d'une pièce de cuir rectangulaire noir, dont le côté supérieur est arrondi. Il mesure 28 cm de long et 11 cm dans sa plus grande largeur.

Trois morceaux de rubans auto-agrippant (astrakan) sont cousus à chaque extrémité et au centre, correspondant à ceux (velours) collés dans le casque. Ils sont situés côté fleur du cuir, de manière à ce que le coté croute soit en contact avec le cou du porteur.

Le couvre-casque.

Vue 3/4 avant. |

Vue de coté. |

Vue 3/4 arrière. |

Vue de dessus. |

Vue de l'intérieur de la partie avant. |

Logement pour le bas du casque. |

Intérieur du logement. |

Patte de maintien arrière. |

Fixation du ruban élastique sur le têton métallique. |

Logement pour le bas du casque en place. |

Patte de maintien arrière en place. |

Comme pour ses prédécesseurs, un couvre-casque en tissu vert armée est prévu pour harmoniser le casque avec la tenue de combat, quand le service le nécessite.

Il est constitué de 6 pièces de toile maintenues ensemble par des coutures ouvertes. Il y a 4 pièces rectangulaires formant la bande centrale et 2 pièces semi-circulaires pour les côtés. Quatre pinces donnent un peu plus d'arrondi à l'assemblage. Une bande de tissu de 3 à 4 cm de large, est cousue à la base du couvre-casque et rabattue vers l'intérieur. Elle forme un ourlet ouvert sauf à l'avant où il est fermé par une couture.

La fixation au casque est assurée par trois dispositifs :

- Un ruban élastique blanc est retenu à l'intérieur de l'ourlet avant. Les deux extrémités qui en émergent sont dotées d'une boutonnière destinée à s'enfiler sur le têton du casque, maintenant l'avant du couvre-casque sous l'arrête frontale.

- En bas de chaque côté, est cousue une poche dans la quelle viendra se loger le bas du casque. A l'intérieur de chaque poche un morceau de ruban auto-agrippant (velours) est cousu, il correspond aux rubans (astrakan) collés dans le casque.

- A l'arrière, une patte de tissu de dimension 65 x 45 mm est prise dans la couture de l'ourlet. Un morceau de ruban auto-agrippant (velours) est cousu à son extrémité. Il correspond au ruban (astrakan) collé à l'arrière du casque.

Le système de protection Mle G1.

Port du système de protection avec l'écran rabattable. |

Guide technique. |

Vue d'ensemble du système de protection avec les brides de maintien. |

|

Le système de protection G1 est composé : Le couvre face renferme le dispositif respiratoire proprement dit, qui est une pièce en caoutchouc noir enserrant le nez et la bouche, reliée à l'extérieur par divers orifices. Ce sont : Sur la périphérie du couvre-face sont rivées six sangles de toile noire terminées par une boucle en "L" dans laquelle la bride crantée correspondante du casque de maintien peut être réglée par simple traction. |

Extrait du guide technique. |

Sac de transport, recto et verso, guide technique. |

Intérieur du sac de transport. |

Système respiratoire G1, vue de face. |

Vue du dispositif d'attente et de celui d'expiration, au bas du masque. |

Face interne de la cartouche filtrante droite démontée. |

Vue intérieure du couvre-face. |

Système respiratoire proprement dit. |

Face externe de la cartouche filtrante et son bouchon obturateur. |

Vue d'ensemble du casque de maintien. |

Les essais :

Les essais primitifs ont été réalisés en 1981, par le ministère de l'intérieur, sur des casques posés sur de fausses têtes en plastiline. Le GIGN a de son côté, pratiqué des essais similaires en 1982/83.

Les casques testés faisaient partie d'une présérie fournie par la société Gallet.

Les casques de présérie.

Casque de présérie ayant servi aux essais menés par le GIGN, vue de face. |

Vue de coté, un impact de 22 LR est masqué par la "rustine". |

Vue arrière avec un impact de 22 LR. |

Vue intérieure. |

Les casque de présérie ayant servi aux essais sont très peu différents des casques de série fabriqués ultérieurement. Ils sont juste dépourvus des quelques améliorations qui seront demandées :

- L'arrête frontale n'est pas moulée mais constituée d'une simple réglette en alu. Il n'y a pas non plus de têton fileté. Le casque ainsi configuré, peut recevoir l'écran rabattable Mle 70 maintenu par un élastique.

- Le logement d'écouteur, qui sera demandé par la gendarmerie, n'existe pas encore.

- Il en va de même des rubans auto-agrippant latéraux et arrière.

- Le casque est peint en bleu-noir foncé, comme les casques de la police nationale.

Les essais du ministère de l'intérieur.

Gros plan de l'impact de 22 LR. |

Vue intérieure de l'impact de 22 LR. |

Gros plan, le projectile n'a pas traversé. |

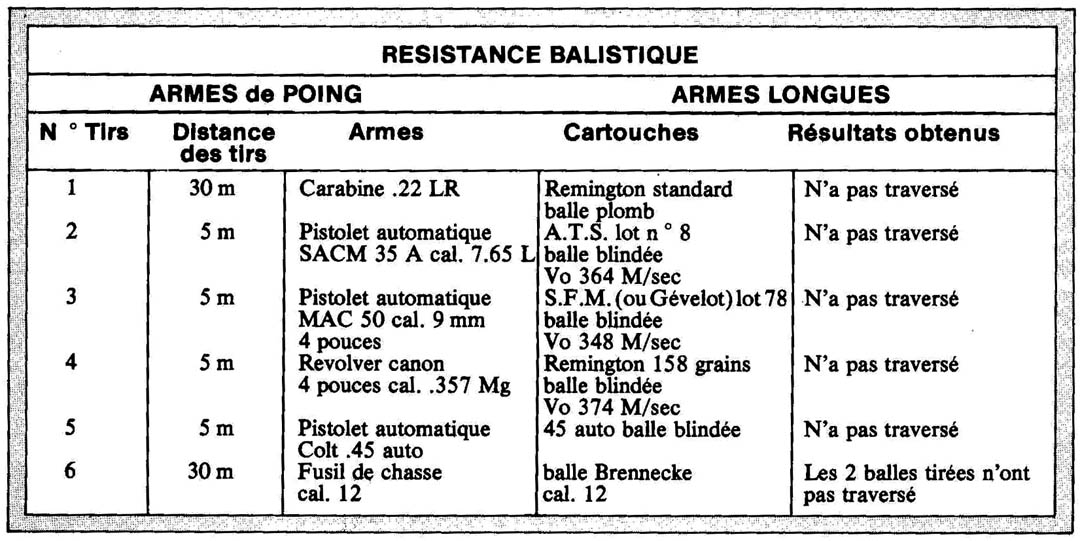

Les techniciens de la police nationale sont allés plus loin que les spécifications du cahier des charges : Les différents tirs à l'arme de poing ont été effectués à une distance de 5 mètres et non de 15 m comme prévu. A la distance de 5 mètres (voir tableau) aucune balle n'a traversé, après 3 essais successifs sur 3 casques différents.

De même, à 30 mètres, ni la balle de 22 LR, ni la balle Brennecke tirée par un calibre 12, n'ont traversé la calotte extérieure du casque. On distingue très nettement l'entrée des projectiles qui ont enfoncé les différentes couches de matériau, mais sans les traverser. Il est d'ailleurs difficile d'extraire le projectile, le matériau extérieur s'étant dilaté sous l'impact puis refermé après le passage de la balle, arrêtée ensuite par les autres couches.

La résistance aux acides est également excellente. En répandant 100 grammes d'acide sulfurique pur sur toute la surface du casque et en maintenant le contact avec l'acide pendant 2 minutes, on constate à l'issue de ce laps de temps, que la peinture brillante est devenue légèrement mate et que les parties frontales, latérales et occipitales sont intactes.

La résistance au feu ("cocktails Molotov") est encore très bonne. Après avoir versé 250 grammes d'essence dans un récipient au fond duquel un chiffon imbibé a été déposé et après avoir enflammé l'ensemble, un casque est posé verticalement durant 60 secondes sur le feu intensif. A l'issue de cette minute d'exposition au feu, la peinture est brûlée et l'on assiste tout au plus à un léger ramollissement général de la calotte extérieure. Toutefois, la chaleur dans la partie interne est très faible : elle n'est qu'à peine tiède.

Document du ministère de l'intérieur résumant les essais balistiques.

Les modèles de la police nationale

La police nationale a utilisé le casque Gallet plus longtemps que la gendarmerie. Elle a modernisé sa version deux fois avant d'adopter une variante du casque composite de l'armée, en 2008 (identique au casque G3), alors que la gendarmerie l'avait fait dès 1996 (avec le casque G2).

1ère variante :

Vue avant. |

Vue de dessus. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Avec l'écran rabattable. La première variante fournie par la société Gallet à la police nationale et destinée au CRS, est identique extérieurement au casque G2. Il est peint en noir et reçoit les bandes jaunes de reconnaissance aisi que l'écusson autocollant des CRS. L'intérieur, cependant, reste celui de la présérie. Il ne comporte donc pas les améliorations demandées par la gendarmerie : le logement écouteur ainsi que des rubans auto-agrippant latéraux et arrière. De ce fait le casque n'a pas de couvre-nuque. |

Vue de dessous.  Pas de logement écouteur ni de rubans auto-agrippant latéraux et arrière. |

2ème variante :

Le casque est rapidement amélioré et la deuxième variante reçoit un couvre-nuque pare-coup, en cuir matelassé, fixé par des boutons-pressions. La configuration du reste est inchangée.

3ème variante :

Ecran relevé. |

Ecran rabattu. |

Ecran type G2. |

Détails du verrou de position. |

|

Une dernière amélioration est apportée à la fin des années 90. Elle reprend des accessoires utilisés sur le casque G2. La peinture est désormais granulée bleu foncé. Sur les côtés sont fixés des attaches pour le nouveau modèle d'appareil respiratoire. Enfin l'écran rabattable est le même que celui du G2. Il n'est plus en bulle, mais droit. D'autre part il possède un verrou qui permet de le bloquer en position relevé ou rabattu. Ne pas le confondre avec le casque Gallet type 5001 ci-contre, plus léger et simplement antichoc et non pare-balle, qui équipe la police urbaine et les Compagnies d'Intervention (bandes bleues). |

Gallet-5001 en Compagnie d'Intervention. |