France

Casque Modèle 19

Fiche

- Dénomination : Casque pour les régiments de chars de combat et pour les militaires des escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie (dit modèle 19).

- Destiné aux régiments de chars de combat et aux escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie.

- Coiffe en cuir identique à celle de l'Adrian Mle 15, fixée par 4 agrafes-crampons soudées à la bombe.

- Jugulaire en cuir, identique à celle de l'Adrian Mle 15.

- Insigne : Rondache avec heaume brochant sur canons croisés pour les RCC et grenade Mle 15 pour les EAMC.

- Autres : casque à bandeau.

- Fabriqué à partir de 1918.

- Distribué à partir de 1918.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1918 à 1940.

- Matériau : tôle d'acier laminé de 7/10èmes.

- Poids : 880 g (taille B).

- Taille : 3 tailles de bombe et 9 tailles de coiffe.

- Couleur : Gris bleu mat dit bleu horizon, noir brillant, puis kaki.

Historique

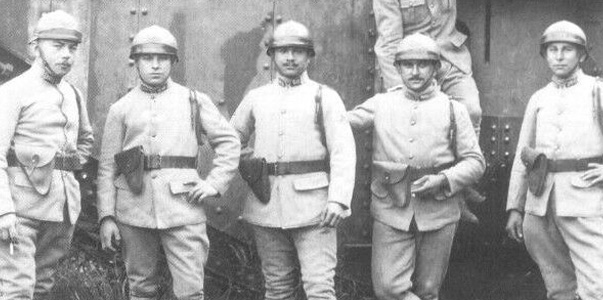

Casque Adrian modèle 15 modifié Artillerie Spéciale (A.S) équipé du loup de protection de fabrication britannique.

|

Depuis l'antiquité nombre de machines de siège ont été employées pour protéger l'infanterie, l'amener à pied d'œuvre tout en démolissant les retranchements adverses. Au début de la Grande Guerre, il existe bien des voitures blindées, mais elles ne peuvent guère s'aventurer en tout terrain. Les Anglais les premiers ont l'idée de combiner un blindage avec les chenilles des tracteurs agricoles. Ils baptisent ces premiers chars "réservoirs" (tanks) pour tromper l'ennemi sur leur réelle destination. |

Utilisation du casque modèle 15 modifié A.S durant la première guerre mondiale. |

En même temps une rondache de casque pour l'A.S est créée, elle reprend l'insigne de béret entouré des lettres RF. Les escadrons d'autos-mitrailleuses, quant à eux, conservent la grenade du modèle général.

Le casque modèle 19 suit néanmoins l'évolution du modèle général et c'est ainsi que comme pour lui, succèdera un modèle de transition en acier au manganèse, dit modèle 23, suivi d'un casque nouveau modèle dit modèle 26.

Constitution

La coque :

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

Vue de dessus. |

Comme celle du casque du modèle général, la bombe du casque Mle 19 est emboutie dans une plaque de tôle d'acier laminée de 7/10èmes. L'emboutissage se fait en deux passages, sur des matrices circulaires. Puis la bombe passe sur un tour pour être lissée, elle est ensuite ovalisée en force, sur une forme.

Une aération de dimension 5 x 1,5 cm est percée sur le sommet, elle est protégée par un retroussis de 4 mm. Le couvre-nuque est découpé dans une tôle de même nature, cintré et fixé à l'arrière de la bombe par sertissage. Il est plus grand et plus pentu que sur le modèle général, il forme un angle de 60° avec la base de la bombe (contre 35° sur le casque Mle 15). Les bords vifs de la tôle sont retournés extérieurement, pour former une bordure.

L'avant de la bombe ne reçoit pas de visière. Elle est remplacée par un bandeau de cuir collé à la colle forte et fixé à ses extrémités par deux rivets à griffe. D'une épaisseur d'environ 2,5 mm, il est formé par deux ou trois bandes de cuir de chèvre ou de mouton, superposées et solidement assemblées entre elles par une piqûre établie à environ 3 mm des bords. La partie apparente est noircie et glacée. Il comporte en outre une gorge en mouton glacé, d'environ 1 mm qui s'adapte à l'intérieur du casque.

Deux fentes de 7 mm espacées de 35 mm sont percées sur l'avant, à 70 mm du bord du casque. Destinées à recevoir le nouvel attribut des chars de combat Mle 19, elles sont remontées par rapport au modèle général, du fait de la présence du bandeau. En contre partie, le cimier est raccourci sur l'avant d'environ 4 cm, il adopte également un profil plus plat de manière à être moins gênant à l'intérieur des véhicules.

Enfin des agrafes crampons, en tôle de 7/10èmes, sont soudées aux quatre points cardinaux de la bombe. Destinées à maintenir le système de coiffe et d'aération, elles comportent deux branches de dimension 90 x 5 mm. La base des deux agrafes latérale se prolonge par une enchapure enfermant un dé métallique rectangulaire de dimension 10 x 20 mm, faisant office d'attache de jugulaire.

Les bombes sont fabriquées en trois tailles, plus grandes que pour le modèle général, de manière à laisser plus d'espace entre la paroi du casque et le crâne. Elles sont désignées également A, B et C. Cependant la bombe de taille A est définie comme ayant une profondeur de 110 mm, pour une ouverture de 63 cm de développement, mesurée à la base inférieure de la nervure. Après ovalisation, les axes sont de 21 x 19 cm. Ces dimensions correspondent à la taille B du modèle général. De ce fait la taille B du Mle 19 correspond à la taille C du modèle général et la taille C du Mle 19 est une nouvelle taille de 69 cm de développement (Voir tableau). La bombe de 60 cm de développement, jugée trop près du crâne, n'est pas reprise.

L'espace entre le bord du casque et la coiffe se trouvant ainsi accru, la garniture d'aération est modifiée en conséquence.

Tous les casques sont munis de quatre bandes ondulées en aluminium de 3/10èmes. Il n'existe aucun intervalle entre ces bandes après adaptation au casque. L'amplitude des ondulations est fonction de la taille de la bombe et de celle de la coiffe (Voir tableau). En outre un clinquant de fer blanc de 4/10èmes, d'une largeur de 3 cm, est placé entre la coiffe et les bandes d'aluminium aux fins d'empêcher le cuir de pénétrer dans les ondulations. L'ensemble, bandes ondulées clinquant et coiffe, est maintenu par les agrafes-crampons soudées à la bombe.

Détails point de fixation du bandeau en cuir et du couvre-nuque. |

Aération, rivets du cimier. |

Détail du montage de l'attribut. |

Fixation du cerclage en clinquant et de l'attribut. |

La coiffe :

Exemple d'un Mle 19, bombe B taille 57. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Intérieur de la coque, munie sa garniture d'aération. |

Détail agrafe-crampon soudée sur laquelle est insérée une plaque ondulée latérale et le cerclage. |

Bordure avant recouverte de cuir, jointure du cerclage. |

Continuité entre plaques ondulées, latérale et arrière. |

La coiffe en cuir est celle du modèle général. On peut d'ailleurs en trouver les deux variantes, la précoce à sept dents d'une seule pièce et celle adoptée en 1916, à six dents cousues sur un bandeau.

La coiffe précoce est découpée d'un seul tenant dans un morceau de cuir de mouton glacé noirci. Elle comporte un bandeau et sept dents à bout arrondi. Chaque dent comporte un œillet à son extrémité destiné au passage du cordon de serrage. Le bandeau est cousu sur un turban de drap de récupération, sur lequel viennent se fixer les agrafes-crampons de la bombe.

Le second type de coiffe est composé d'un bandeau de cuir sur lequel sont cousues six dents découpées séparément afin de minimiser les chutes. Le cuir peut être noirci ou fauve. Il faut noter que l'on rencontre des panachages, bandeau d'une couleur et dents d'une autre. L'ensemble est cousu sur un turban de drap.

Les coiffes existent en neuf tailles allant du 54 au 62. Chaque taille de bombe est prévue pour trois tailles de coiffe. Bombe A = 54, 55, 56; bombe B = 57, 58, 59; et bombe C = 60, 61, 62; l'adaptation se faisant par la garniture d'aération décrite plus haut (Voir tableau).

Coiffe Adrian modèle 1915 - 2ème type. |

Vue bandeau en drap et perforations dans les quelles les agrafes-crampons sont passées. |

Coiffe modèle 15 - revers. |

Détail dents de la coiffe. |

La jugulaire :

Passant de jugulaire et son enchapure. |

Passant de jugulaire et son enchapure, vue de face. |

Partie fixe - rivet fendu. |

Partie fixe - tête de rivet. |

Boucle de réglage. |

Détail fixation. |

La jugulaire est identique à celle du modèle général. Elle est constituée d'une sangle de cuir de chèvre de 57 cm de long pour 15 mm de large. Une de ses extrémités enchape une boucle carrée à échelle, à l'aide d'un rivet fendu.

L'autre côté coulisse librement dans un des dés du casque puis dans la boucle de réglage et enfin se fixe sur le deuxième dé grâce à un rivet fendu. La teinte du cuir est en général havane, tirant plus ou moins sur le rouge.

La peinture.

La peinture est la même que celle appliquée au modèle général depuis 1916. Les bombes sont peintes en bleu clair, à l'aérographe, en usine. Elles sont ensuite séchées dans un four à gaz à la température de 120° pendant environ 2 heures. La peinture ainsi obtenue, est solide, lisse et mate. La teinte bleu clair a foncé pour arriver à une teinte gris fer (appelée à tort bleu horizon qui est la teinte des uniformes).

Les marquages.

Fabricant (Compagnie Coloniale) et taille. |

Taille de la bombe et tour de tête. |

Taille de la bombe et matricule. |

Tampon d'unité (514ème RCC). |

Pour le casque lui-même, comme sur le modèle général, les marquages sont apposés à l'encre noire au fond de la bombe. Il s'agit de la raison sociale ou du logo du fabricant et de la lettre indiquant la taille de la bombe et parfois de la coiffe.

En ce qui concerne les coiffes, figurent la taille de la coiffe et celle de la bombe correspondante. Peuvent se trouver aussi, des cachets de réception, des indications d'unité et des matricules. Ces inscriptions, normalement tamponnées à l'intérieur du cuir, peuvent parfois l'être aussi à l'extérieur.

Les attributs.

Pour les escadrons d'autos-mitrailleuses de cavalerie (AMC), l'attribut est celui de la cavalerie, c'est-à-dire la grenade toutes armes Mle 15.

Pour les chars de combat, un nouvel attribut est créé en 1919. Il s'agit du heaume fermé, brochant sur deux canons croisés et entouré des lettres RF. Il est estampé sur une rondache de tôle ou de fer blanc de 4/10èmes, d'un diamètre de 65 mm.

Il en existe deux dessins, un heaume à cou court et un heaume à cou long.

Les attributs sont fixés au casque par leurs agrafes-crampons passant dans les fentes de la bombe prévues à cet effet.

Attribut modèle 19 des RCC, variante "cou court". |

Attribut modèle 19 des RCC, variante "cou long". |

Attribut modèle 15 des EAMC. |

Quelques exemples

Les casques peuvent être repeints, parfois même plusieurs fois au cours de leur carrière. Dans les années 20, ils sont repeints en noir brillant, surtout dans les autos-mitrailleuses pour être assortis à la veste de cuir noir en dotation. Certains sont repeints en bleu horizon, comme l'exemplaire présenté ici, à l'occasion de défilés. Enfin ceux encore en service en 39/40 sont repeints en kaki.

Casque repeint en bleu clair, certainement à l'occasion d'un défilé.

Casques repeints, respectivement en noir et en kaki.