France

Casque Modèle TTA 51

Fiche

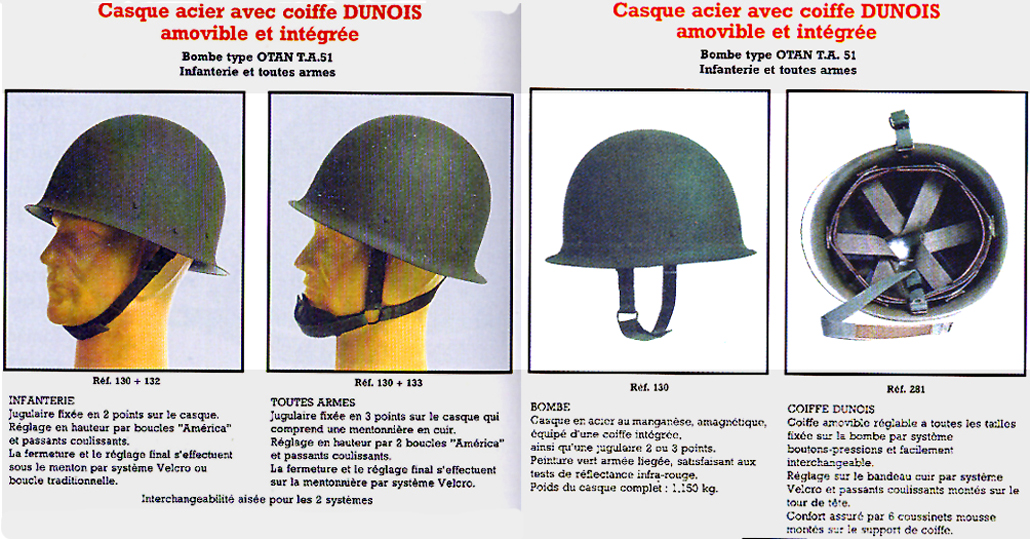

- Dénomination : "Casque troupes toutes armes modèle 51 OTAN".

- Destiné à une utilisation générale.

- Caractéristique : adaptation française du casque US M-1.

- Coiffe assurée par sous-casque très semblable au liner US M-1.

- Jugulaire en toile similaire à celle du casque US M-1.

- Camouflage par filet, couvre-casque ou "salade".

- Autre caractéristique : très volumineux

- Fabriqué à partir de 1951.

- Distribué à partir de 1952.

- Pays d'origine : France.

- Période d'utilisation : de 1952 à la fin des années 1980.

- Matériaux : acier spécial au manganèse (11 à 14%) amagnétique de 1,2 à 1,3 mm.

- Poids : 1450 g (taille 3, bombe métallique : 1100 g, sous-casque : 350 g).

- Taille unique : le réglage se fait par le sous-casque.

- Couleur : Kaki liégé puis vert armée satiné anti-IR. Bleu nuit brillant pour la Gendarmerie.

Casque TTA 51 1er type - 1951-52.

Casque TTA 51 2ème type - 1952-58.

Casque TTA 51 3ème type - 1958-78.

[Fiche] - [Historique] - [Constitution : le casque lourd] - [Constitution : le sous-casque] - [Divers] - [Exportation] - [Marquages]

Historique

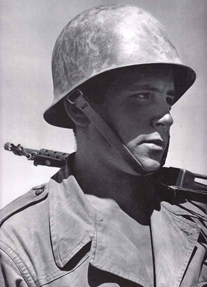

Utilisation de casques US M-1 en Indochine.

Durant la seconde guerre mondiale, les forces françaises libres sont rééquipées de matériels d'origine américaine ou britannique. Cependant, chaque fois que cela est possible, on privilégie les coiffures françaises pour se distinguer des alliés.

En Afrique du Nord (AFN), les stocks de casques Adrian modèle 26 et modèle 35 sont encore conséquents et seront distribués. Le symbole de l'armée de libération est un homme en uniforme US, coiffé d'un casque français.

De son côté, le régime de Vichy a lancé le concept de l'Armée nouvelle et adopté le casque à bandeau frontal comme symbole de modernité. Il figure sur toutes les affiches de recrutement.

Pour mener à bien cette idée, il fallait modifier le casque modèle 35/37 en casque toutes armes. C'est ce qui est fait avec le mythique casque modèle 41. Plus enveloppant que le modèle 35, il se caractérise par le retour d'un petit cimier.

Curieusement ces deux tendances se rejoindront, lorsqu'en 1945 le général de Gaulle voudra doter l'armée française d'un nouveau casque de conception nationale, dans la lignée des modèles précédents.

Le casque modèle 45 TTA qui en résulte, est un développement du modèle 41. La coque un peu plus volumineuse, dépourvue de perforation pour attribut, reçoit un fin cimier soudé. La coiffe est maintenue par quatre lames en T, également soudées.

Sa silhouette évoquant vaguement le casque "bassinet" qu'elle portait, il est surnommé "Jeanne d'Arc".

Fabriqué à partir de 1946, le gros de la production sera réalisé après 1948 pour atteindre environ 20 à 30 000 exemplaires, la plupart pour le compte de l'Armée de l'air.

Mais le symbole de la modernité est désormais le casque US M-1 avec son système de liner amovible et c'est lui qui sera préféré pour équiper le corps expéditionnaire en extrême orient. L'armée de l'air utilisera toutefois ses casques modèle 45 en Indochine et l'arme du Train en fera un casque de conducteur, véhicule ou moto.

Le casque modèle 45 sera le dernier avatar des casques à cimier pour l'armée française.

Casque Adrian modèle 26, coiffe datée 1949, de l'artillerie. |

Casque US M-1 utilisé en Indochine. |

Casque modèle 45 de l'Armée de l'air. |

Après 1945, l'intégration de la France dans l'OTAN amènera, dans un souci d'harmonisation, de nouvelles normes d'équipements militaires. La plupart des Européens s'équipent, dans un contexte de "Guerre froide", de clones du casque M-1.

Les établissements Franck à Aubervilliers tentent un prototype, reprenant une coque de type M-1 avec la coiffe et les lames ressort du casque modèle 45, ainsi que sa jugulaire en cuir, héritée du casque Adrian modèle 26.

|

Finalement l'Intendance se prononcera pour un casque inspiré du casque US M-1, dans son principe : Une coque métallique avec un sous-casque amovible, tout en gardant une identité nationale quant à sa forme légèrement différente. Fin 1951, une expérimentation en situation réelle a lieu au Sud-Vietnam. Elle porte sur un contingent de 1 000 casques Mle 51, réparti dans différents corps choisis dans quatre armes : Infanterie, ABC, Artillerie et Génie. Les résultats, recueillis début 1952 (voir annexe), semblent indulgents en rapport des principaux reproches faits ultérieurement par les utilisateurs. |

Tentative de reprise du casque US M-1 par la société FRANCK.(Collection Renaud MANSUY) |

|

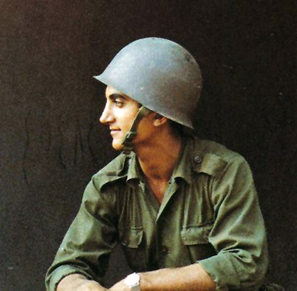

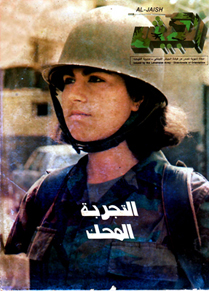

Extrême orient.

Algérie.

Algérie.

Années 1960.

Années 1970-80.

[Fiche] - [Historique] - [Constitution : le casque lourd] - [Constitution : le sous-casque] - [Divers] - [Exportation] - [Marquages]

Constitution

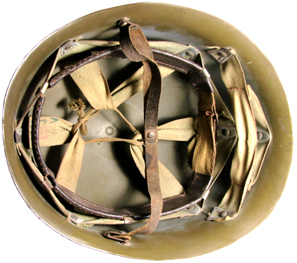

Le casque Mle 51 est un casque en deux parties comme le casque US M-1. Il comprend une coque (ou bombe) en acier au manganèse munie d'une jugulaire en deux tronçons mais dépourvue de coiffe et un casque en matière plastique s'y emboitant. Ce dernier comporte également une jugulaire ainsi qu'une coiffe de type "Riddel".

Dans les textes officiels on les désigne comme : "Casque métallique et Sous-casque en matière plastique". Dans le langage courant de l'armée, on parle de : "Casque lourd et de Casque léger".

Ils sont fabriqués et commandés séparément et ne sont réunis qu'au moment de la perception par le soldat, de façon aléatoire au gré des commandes.

Le casque métallique :

La bombe.

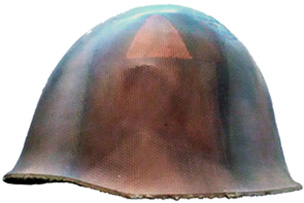

Vue avant. |

Vue de coté. |

Vue arrière. |

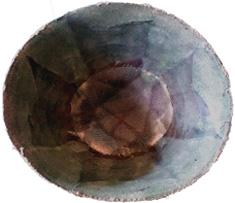

Intérieur. |

La bombe du casque lourd n'existe qu'en une seule taille, le réglage du sous-casque pouvant s'adapter à tous les tours de tête. Elle affecte une forme hémisphérique. Un décrochement au niveau de l'axe transversal, surélève la visière. Le couvre nuque est bas et très évasé.

Ses dimensions intérieures, sont les suivantes :

- Profondeur 174 mm.

- Axes mesurés sur un plan horizontal distant de 138 mm du sommet : Grand axe = 240 mm, petit axe = 214 mm. Une tolérance de ± 1mm est admise.

Ebauche en cours de formage. |

Vue intérieure. |

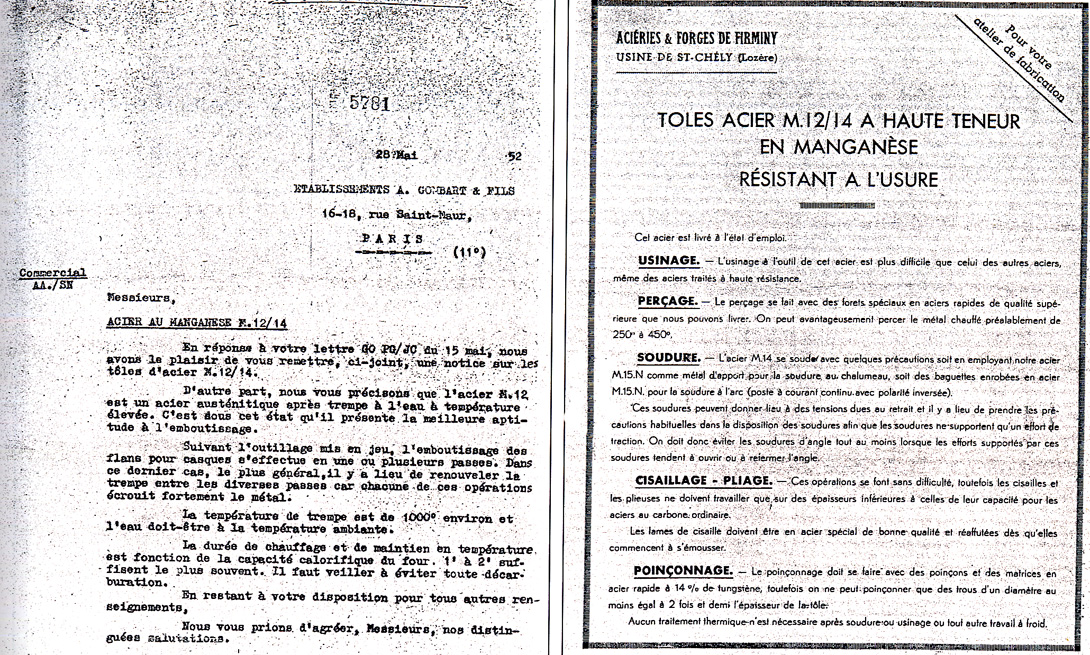

Elle est emboutie, en deux ou trois passes, dans un flan de tôle d'acier spécial à haute teneur en manganèse (teneur en Mn de 12 à 14%) amagnétique de 1,2 à 1,3 mm d'épaisseur. Elle subit une trempe à l'eau vers 1000°, après chaque passe, y compris la dernière. |

Notice remise aux Ets A.Gombard & fils (AG) en 1952.

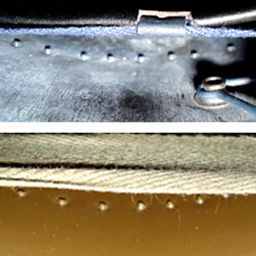

La bombe est ensuite détourée. Elle est cerclée d'un jonc en acier inoxydable de 0,4 mm d'épaisseur, de 9 mm de large (avant pliage central), raccordé à l'arrière et soudé électriquement sur la face interne. Sept points de soudure (puis neuf à/c de 1958) sont exigés: deux à la jonction, un à l'opposé et quatre (six en 58) intermédiaires. Les extrémités du jonc peuvent être superposées ou simplement jointes bord à bord.

La bombe nue, avant la pose du jonc et des pontets, doit peser 0,840 kg au minimum (limite portée à 0,900 kg en 1953). Celles d'un poids inférieur sont éliminées.

Pose du jonc : Jonction bord à bord. |

Jonction superposée. |

Soudure électrique intermédiaire. |

Soudure électrique de la jonction. |

Les attaches de jugulaires.

Les pontets fixes en "U" (1951-1952).

Les systèmes d'attache de la jugulaire, sont en 1951, des pontets en U, de fil d'acier doux de Ø 2 mm, aux extrémités aplaties, soudés électriquement à la partie la plus basse du pourtour. |

Pontet en U. |

Pontet en U courbé par l'usage. |

Pontet en U cassé. |

Il n'en fut rien, et ce n'est qu'en 1952 qu'il est préconisé, de les remplacer par des pontets mobiles, articulés dans une enchapure soudée à la bombe.

Les pontets mobiles (1952-1958).

Il faut savoir cependant, que les modifications sont portées à la connaissance des fournisseurs, par des notes de l'Inspection de l'Habillement, qui leur sont adressées soit directement, soit par l'entremise du "Syndicat National du découpage et de l'emboutissage - section casques". Elles sont ensuite entérinées et précisées dans la réédition suivante de la notice technique. Il peut s'écouler un laps de temps important entre les deux.

Enchapure Cie Labbé freres. |

Enchapure MENESA. |

Enchapure commune , envers. |

Enchapure commune, endroit. |

Dans le cas présent, la notice précisant la forme de l'enchapure à réaliser, n'a été rééditée qu'en avril 1953. C'est pourquoi l'on trouve en 1952/53 des enchapures "personnalisées" chez certains fournisseurs. Nous qualifieront ces modèles de transitoires. C'est le cas de la Cie LABBE Fr. à St-Florent du Cher en 1952 et 1953, et de MENESA à Neunkirchen. en 1953. D'autres utilisent une enchapure originale, commune à plusieurs fournisseurs.

On la retrouve soudée à l'endroit comme à l'envers, chez DUNOIS & Fils à Vincennes en 1953, soudée à l'endroit chez FRANCK à Aubervilliers en 1952, MAMOU à Marseille en 1952 et enfin soudée à l'envers chez JAPY à Voujaucourt, THIBAULT à Montreuil sous bois.

Enchapure conforme - A. |

Enchapure conforme - B. |

Enchapure conforme - C. |

Les derniers enfin adoptent une découpe inspirée du M-1 américain. La notice d'avril 1953, qui fixe définitivement le modèle à adopter, leur donnera raison. Elle précise en effet que la bombe est munie sur chaque coté intérieur, aux extrémités de l'axe transversal, d'une enchapure en tôle d'acier doux de 6/10 èmes, supportant un passant (ou pontet) rectangulaire de 22 x 10 mm, en fil d'acier doux de 2,7 mm de section. |

Ce n'est ni plus ni moins que la définition du passant mobile du M-1 !

Enchapure conforme - D. |

Enchapure conforme - D, soudure HR. |

Enchapure conforme - E. |

Enchapure conforme - F. |

Malgré tout, ce texte donne encore matière à interprétation, ce qui aboutira à plusieurs petites différences.

Au final, on peut classer les enchapures conformes, en cinq modèles employés par un ou plusieurs fournisseurs. Un même fournisseur pouvant utiliser plusieurs modèles au fil du temps :

A - Enchapure employée par DUNOIS & Fils à Vincennes en 1957, 1958, LU à Messei en 1954 et MENESA à Neunkirchen. en 1954, 1955.

B - Enchapure employée par AG à Paris en 1954, 1955.

C - Enchapure employée par CARPENTIER à Cusset de 1953 à 1958, DUCELLIER à Issoire en 1953 et MENESA à Neunkirchen. en 1955.

D - Enchapure employée par AG à Paris en 1953, FRANCK à Aubervilliers en 1952, 1953, 1954, HR en 1953, 1954, 1955, LU à Messei en 1953 et MAMOU à Marseille en 1952, 1953, 1954.

E - Enchapure employée par JAPY en 1953, 1954, MAMOU à Marseille en 1956, SAUF à Paris en 1953.

F - Même enchapure trouvée soudée à l'envers chez JAPY en 1953.

Les pontets fixes en oméga (1958-1976).

Un nouveau pontet fixe, déjà fabriqué pour le casque modèle 56 TAP, est entériné pour le Mle 51 par la notice de mars 1958. |

Pontet en oméga. |

Pontet en oméga. |

Vue de profil. |

La bombe métallique munie de son jonc et de ses attaches de jugulaire, est ensuite phosphatée. Le procédé de phosphatation est laissé au libre choix du fournisseur.

Dès l'opération terminée, elle est dirigée vers l'atelier de peinture.

La peinture :

De 1951 à 1961.

La teinte retenue est un kaki vert-jaune. La nuance jaune sera plus accentuée au début pour s'attenuer par la suite. La première couche de peinture est appliquée immédiatement après la phosphatation.

La bombe reçoit une couche intérieure et deux couches extérieures de peinture synthétique kaki mate séchée au four. La peinture de l'une des couches appliquées extérieurement, contient des particules de liège qui donnent à la surface de la bombe un aspect granuleux.

La nuance de la peinture, la densité et la grosseur des particules de liège, sont donnés par des spécimens-types déposés dans les Services des Fabrications de l'Habillement.

Malgré cela, les disparités entre fournisseurs sont nombreuses, comme on peut le constater sur les exemples ci-dessous :

|

|

|

|

Thibault - 1952. |

Carpentier Cusset - 1953. |

Ducellier - 1953. |

Franck - 1953. |

|

|

|

|

HR - 1953. |

Japy - 1953. |

Cie Labbe Fr - 1953. |

M.AM.OU - 1953. |

|

|

|

|

Menesa - 1953. |

SAUF - 1953. |

Lu Messei - 1959. |

Lu Messei - 1962. |

De 1962 à 1976.

En 1962 le kaki est abandonné au profit du "Vert Armée" (appelé également vert OTAN), pour tous les équipements de l'Armée de terre. Les casques modèle 51 sont alors peints dans cette teinte avec une peinture lisse peu sensible aux infrarouges. La norme est fixée dans la notice de mai 1963.

La bombe munie de ses pontets ainsi que les accessoires sont recouverts, immédiatement après la phosphatation, intérieurement et extérieurement de deux couches de peinture synthétique vert armée, séchée au four. La réflectance aux infrarouges doit être comprise entre 25 et 40%.

Les casques fabriqués pour les besoins de la Gendarmerie sont revêtus de deux couches de peinture bleu-nuit brillante.

En plus d'un cahier de prescriptions spéciales, indiquant la couleur du revêtement, des spécimens types, de nuance et de matité, sont déposés dans les Services des Fabrications de l'Habillement.

Spécimen déposé par Dunois en 1969, dans son papier huilé. |

Vue d'ensemble. |

Dunois 1975. |

Spécimen déposé par Dunois en 1969, dessous. |

Etiquette de dépôt. |

Peinture vert armée lisse - 1962-76. |

La dernière opération est le montage des jugulaires.

La jugulaire :

1951 - 1952.

La jugulaire est de type M-1 en deux éléments de toile tubulaire de 19 mm de large, d'une couleur assortie à celle du casque, c'est à dire kaki. Exception faite pour l'Armée de l'air, dont les casques portent une jugulaire de toile bleue (DUNOIS et FRANCK).

La longueur développée du grand élément doit être de 36 cm minimum, celle du petit 29 cm minimum. Il n'est pas donné de maximum ce qui entrainera quelques disparités dans les fabrications, comme par exemple chez LUCHAIRE en 1952.

Les deux éléments de la jugulaire sont fixés aux pontets de la façon suivante: L'extrémité de la sangle est repliée sur elle-même puis autour du pontet en U. Un rivet éclaté est posé, qui prend trois épaisseurs de sangle.

La fermeture se fait au moyen d'un crochet spécial en fil d'acier (corde à piano à/c de 1958) de 2,5 mm de section et d'une plaque ajourée en tôle d'acier doux de dimension 66 x 24 x 1,5 mm, dans laquelle il vient s'engager.

Le crochet est maintenu sur l'élément le plus court, par un rivet éclaté qui prend quatre épaisseurs de sangle. Il se forme ainsi un repli de protection suffisamment long pour toucher le pli de l'enchapure de la plaque ajourée, lorsque la jugulaire est fermée.

L'élément le plus long, sur lequel coulisse la plaque ajourée, est réglable en longueur au moyen d'un coulant métallique qui constitue en même temps l'embout de la sangle.

Crochet riveté. |

Variante, Franck 1951. |

Sangle trop longue, Luchaire en 1952. |

Rivetages vus de profil. |

Jugulaire bleue, Armée de l'Air, Franck 1952. |

Rivetage au pontet, extérieur. |

Rivetage au pontet, intérieur. |

Plaque ajourée. |

Plaque ajourée montée. |

Embout faisant office de coulisseau. |

1952 - 1962.

Exemple de couture: SAUF. |

Exemple de couture: Thibault. |

Crochet de fermeture cousu. |

Dès 1952 (en même temps que les passants mobiles), il est préconisé de remplacer les rivets éclatés, sensibles à la corrosion, par de fortes coutures d'arrêt transversales en fil de coton câblé. |

Exemple de couture : AG. |

Exemple de couture : Dunois. |

Exemple de couture : Franck. |

Exemple de couture : HR. |

Exemple de couture : LU. |

Carpentier 1953, jugulaire encore rivetée... |

...comme pour Ducellier 1953. |

Couture de crochet LU 1952... |

...et LU 1953. |

Coutures en X Labbé 1952 et 1953.

De 1951 à 1962, les accessoires métalliques de la jugulaire, peuvent être vernis kaki ou noir après phosphatation. Ils peuvent également être réalisés en laiton bronzé noir. On retrouve fréquemment sur un même casque, un crochet kaki avec les autres éléments noirs.

Le coté de fermeture, lui, n'est précisé qu'à partir de 1958 (joue gauche du porteur), c'est pourquoi avant cette date, on trouve des jugulaires fermant sur une joue ou l'autre, y compris pour un même fournisseur comme chez LABBE en 1952. On trouve des jugulaires inversées chez FRANCK de 1951 à 1952, et sur toute la production MENESA de 1952 à 1955.

Disposition normale- Labbé 1952. |

Disposition inversée - Labbé 1952. |

Disposition inversée - Franck 1951. |

Disposition inversée - Franck 1952. |

Disposition inversée - Menesa 1952. |

Disposition inversée - Menesa 1953. |

Disposition inversée - Menesa 1954. |

Disposition inversée - Menesa 1955. |

Parties métalliques vernies kaki. |

Parties métalliques bronzées noir sauf le crochet verni kaki. |

Parties métalliques vernies noir. |

Après 1962: Parties métalliques vernies vert armée. |

1962 - 1976

À partir de 1962 (entériné par la notice de 1963), le vert armée remplace le kaki, le noir demeure ainsi que le laiton bronzé. La couleur de la sangle devient vert-armée et bleu marine (pour la Gendarmerie).

Jugulaires vert armée à partir de 1962. |

Jugulaire bleue de la Gendarmerie. |

Les différents types de casques métalliques :

Entre 1951 et 1976, le casque Mle 51 a évolué, on l'a vu. Cependant sa désignation officielle n'a jamais changé. Pour y pallier, un système officieux de désignation, initié par P. Pivetta, a été adopté par tous.

Pour les casques lourds, on distingue trois types successifs, en fonction de l'évolution des attaches de jugulaire :

- Le type 1, bombe munie de pontets fixes en U, produit en 1951 et 1952-53.

- Le type 2, bombe munie de passant mobiles, produit dès 1952 et jusqu'en 1958.

- Le type 3, bombe munie de pontets fixes en oméga, produit de 1959 jusqu'à la fin, en 1976.

Le casque métallique type 1.

On qualifie de type 1, les casques métalliques munis de pontets fixes en U, qui sont soudés à la bombe par leurs extrémités aplaties. Cette fixation se révèlera fragile à l'usage, par arrachement au niveau des soudures. |

Coque de type 1 (TTA), Franck 1951. |

Coque de type 1 (Armée de l'Air), Franck 1952. |

|

Le casque métallique type 2.

Coque de type 2, LABBE 1952. |

Coque de type 2, MAMOU 1954. |

On qualifie de type 2, les casques métalliques munis de pontets de jugulaire mobiles. Les jugulaires sont montées par coutures. |

|

Le casque métallique type 3.On qualifie de type 3, les casques métalliques munis de pontets fixes en oméga, soudés à la bombe par leurs extrémités aplaties parallèlement au jonc, tels que définis par la notice de 1958. |

Coque de type 3, Dunois 1969. |

Coque de type 3, Dunois 1976. |

|

|

Les casques métalliques tous types confondus, par fournisseur et année ! |

Le sous-casque :

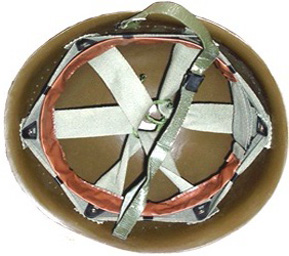

Le sous-casque TTA modèle 51 a sensiblement la même forme que la bombe métallique, dans la quelle il entre à frottement doux.

Il est moulé en matière plastique, dans une seule taille, la coiffe dont il est muni pouvant s'adapter à tous les tours de tête.

Il est composé d'une calotte, d'une coiffe et d'une petite jugulaire en cuir.

La calotte.

Vue de face, avant 1961. |

Vue de coté, avant 1961. |

Vue de dos, avant 1961. |

Vue de face, après 1961. |

Vue de coté, après 1961. |

Vue de dos, après 1961. |

Les dimensions de la calotte sont les suivantes: axes de la base : 25 x 23,5 cm, profondeur : 15 cm. L'acétate de cellulose.En attendant, les toutes premières calottes sont moulées dès 1951, chez FRANCK et JAPY, en acétate de cellulose injecté sous pression. Suivront en 1952 : AG ; CARPENTIER ; DUCELLIER ; LU ; MAMOU ; THIBAULT. Les 1 000 casques expérimentés au Sud-Vietnam en sont pourvus. On se rend compte très vite que la matière, un plastique rigide mais souple, se ramollit au-delà d'une température de 35°. Refroidie, elle reprend ses caractéristiques mais conserve légèrement les déformations. Les expositions répétées à la température critique, cumule les déformations, la tension des sangles de la coiffe, rétrécit alors le sous-casque, lui donnant une forme conique. Il est pour cela, surnommé "crâne de Yéti". L'utilisation de l'acétate de cellulose est arrêtée, courant 1952. |

Calotte en acétate de cellulose, "crâne de Yéti". |

Céléron nu à l'intérieur. |

Céléron peint. |

Le coton bakélisé.Le coton bakélisé, est une toile de coton imprégnée de résine phénolique, moulée à chaud sous pression ,appelée "céléron". Elle confère au sous-casque la même apparence que celle des liners M1. |

Calotte en céléron brute de démoulage, avant polissage et mise en peinture. (Céléron peint).

Les autres matières plastiques injectées.

Les autres matières thermoplastiques, moulées par injection, sont le Nylon et le Rilsan. Ils seront utilisés de 1952 à 1975, plus un lot de réassortiment de sous-casques en Nylon, produit en 1986 pour la Gendarmerie.

- Le Rilsan employé est de diverses natures. D'abord un plastique souple et translucide (parfois teinté en blanc dans la masse), qui tient mal la peinture. Beaucoup d'utilisateurs utiliseront cette particularité, pour y dessiner des insignes de grade ou autres, par grattage.

Entre autre Rilsan est rigide et très fragile. De nombreux lots n'ayant pas réussi l'épreuve du mouton, seront ajournés. Il vieillit mal, les sous-casques parvenus jusqu'à nous, à l'état neuf de stock, se sont recouverts d'un fin dépôt blanchâtre. Ils sont cassants comme du verre, éclatant au moindre choc.

À partir du début des années 1960, ces défauts sont résolus et le Rilsan devient souple et peu fragile.

- Le Nylon, a contrario, donne toute satisfaction tout au long de la période de production.

Rilsan translucide. |

Rilsan translucide. |

Rilsan cassant. |

Rilsan cassant. |

La matière utilisée est identifiée par un code, d'une ou deux lettres blanches de 6 à 8 mm de haut, fixée par le service de l'Habillement. (Cf. § Les marquages.)

L'Intendance, comme pour le céléron, commande aussi en 1952, des calottes en Nylon et en Rilsan, qu'elle livre à différents fournisseurs. Elles sont reconnaissables à un cercle moulé au fond du casque contenant une lettre, A, B ou C.

Dès la fin des années 1950 des sociétés spécialisées dans le moulage thermoplastique par injection, deviennent fournisseurs de sous-casques. On peut citer par exemple, SIA ou Pont de Buis (voir les tableaux en annexe).

Le perçage.

Perforation de 4,2 mm. |

Œillet d'aération et rivet de coiffe. |

Bouton de fixation de la jugulaire. |

Rivet plat du bouton de jugulaire. |

La calotte est percée de plusieurs séries de trous :

- Une série de six trous de Ø 4,2 mm, destinée à maintenir le support de coiffe. Le trou central avant est percé au dessus de la visière, à 18 cm du sommet et le trou central arrière à l'opposé à 14 cm du sommet. Les quatre trous latéraux sont répartis sur la circonférence passant par les deux trous centraux, à raison d'un trou à 9,5 cm de part et d'autre. Ils sont séparés par un intervalle de 14 cm.

- Une série de trois trous de Ø 4,2 mm, destinée au maintien du protecteur de nuque. Le trou central est 5,5 cm en dessous de celui de la série précédente et un trou est percé à 9 cm de part et d'autre, sur une ligne horizontale.

- Une série de trois trous de Ø 4 mm. Un à l'avant, 3 cm au dessus du trou central de coiffe est bordé par un œillet métallique de Ø 3,5 mm et fait fonction d'aération. Puis deux trous à 9 cm de part et d'autre et à 3,5 cm du bord du casque sont destinés aux boutons supports de la jugulaire. Un bouton support de jugulaire de 4 à 4,5 mm, en laiton nickelé, est riveté de chaque coté. La tête du rivet est de 11 mm et elle est vernie dans la nuance de la calotte.

À partir de 1961, le protecteur de nuque est supprimé et par suite, la série de trois trous, qui lui était dédiée, l'est aussi. Les six trous pour le maintien du support de coiffe sont maintenant répartis de façon équidistante, à environ 11,7 cm les uns des autres, sur une circonférence quasi horizontale. Le trou central avant, étant toujours à 18 cm du sommet, son homologue central arrière, est maintenant à 19 cm du sommet. Le reste est inchangé.

La peinture.

Peinture synthétique kaki.  Peinture lisse vert armée. |

Peinture synthétique bleue.  Plastique teinté en bleu dans la masse, non peint. |

De 1951 à 1961.La calotte reçoit une couche intérieure et deux couches extérieures de peinture synthétique. Elle est de nuance kaki mate sauf pour les sous-casques destinés à l'Armée de l'air qui sont peints en bleu marine. À partir de 1962.Le kaki est abandonné au profit du "Vert Armée" (appelé également vert OTAN), pour tous les équipements de l'Armée de terre. |

Sous-casque granité - FRANCK 1953. |

Sous-casque granité - FRANCK 1953. |

Moulage grenelé, peint vert armée. |

Moulage grenelé bleu non peint. |

La coiffe.

Comme le casque métallique, le sous-casque en matière plastique subit une évolution en trois périodes, sensiblement identiques.

1951 - 1954.

De type "Riddel", la coiffe est confectionnée en ruban de toile à chevrons, de 28 mm de large. Les nuances vont de kaki clair, voire sable, à kaki très foncé. La toile est bleu marine pour les sous-casques de même nuance. Les découpes sont faites aux ciseaux cranteurs, pour éviter l'effilochement. |

De 1951 à 1954, sous-casque kaki. |

De 1951 à 1954, sous-casque bleu. |

Support de coiffe kaki. |

Support de coiffe bleu. |

Rivet bombé. |

Gros plan. |

Lacets de serrage des rubans en V. |

Contreplaque vernie kaki. |

Contreplaque vernie noir. |

Contreplaque acier bondérisé. |

Contreplaque cadmiée. |

Le protecteur de nuque a une base formée par un ruban de 20 cm, sur lequel sont disposés trois œillets espacés de 9 cm, il est fixé de la même manière, par des contreplaques de maintien triangulaires rivetées (identiques aux A-washers du US M1) . Sa patelette y est maintenue par quatre boutons pressions, certainement en vue d'une possibilité de réglage.

Protecteur de nuque fixé par boutons-pression. |

Détails des boutons-pression. |

Dos des boutons-pression femelles. |

N'ayant pas retrouvé la notice donnant les normes, nous avons effectué une étude statistique sur un échantillon de 65 sous-casques disposant d'un protecteur de nuque fixé par boutons-pressions et provenant de l'ensemble des fournisseurs. L'écartement entre les deux paires de pressions varie de 7,5 cm à 11 cm avec une progression de 0,5 cm. Il y a cependant une cohérence par fournisseur, car aucun ne présente plus de trois dimensions consécutives.

Protecteur de nuque amovible, AG 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Carpentier 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Ducellier 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Dunois 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Franck 1952. |

Protecteur de nuque amovible, FD 1953. |

Protecteur de nuque amovible, HR 1954. |

Protecteur de nuque amovible, LU 1952. |

Protecteur de nuque amovible, LU 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Japy 1953. |

Protecteur de nuque amovible, Menesa 1953. |

Protecteur de nuque amovible, réparé FA. |

Protecteur de nuque amovible, MAMOU 1952. |

Protecteur de nuque amovible, MAMOU 1952. |

Protecteur de nuque amovible, Thibault 1952. |

Le bandeau de sudation est une pièce qui s'use plus facilement que les autres composants. Il est donc amovible pour permettre un remplacement rapide. Il connait des changements aux mêmes périodes clés que la coiffe, mais il est souvent utilisé au dela de ces périodes.

Dès 1951, le bandeau de sudation est constitué par un ruban de toile à chevrons kaki, de 70,5 cm, renforcé sur 50,5 cm par une bande, large de 3,8 cm, en cuir de mouton tanné au chrome végétal et de teinte fauve clair, rempliée de 9 mm sur le coté du ruban et maintenu, sur toute la longueur, par deux coutures.

Il est fixé au support de coiffe par six pinces-ressort, espacées de 9,5 cm. Elles sont, soit en acier bondérisé vernies kaki, soit en laiton bronzé noir, soit en acier doux cadmié (aspect métal nu).

Le réglage de la pointure est assuré par une boucle à griffes de même métal, enchapée par l'extrémité gauche (en regardant le cuir) du ruban, repliée sur elle-même et fixée par une couture. L'extrémité droite, libre du ruban de coiffe s'engage dans la boucle et la maintient à la pointure désirée.

En 1953 le cuir du bandeau de sudation devient marron. Cependant les deux modèles de bandeaux sont utilisés concomitamment jusqu'à épuisement de stocks de bandeaux fauves.

Boucle (après 1953). |

Pince-ressort (après 1953). |

Pince-ressort bondérisée, boucle vernie noir. |

Pince-ressort et boucle cadmiées. |

Pince-ressort et boucle vernies kaki (après 1953). |

1951 à 1955, cuir fauve sur ruban kaki, ferrures bondérisées noir. |

1951 à 1955, cuir fauve sur ruban kaki, ferrures cadmiées. |

1951 à 1955, cuir fauve sur ruban bleu marine, ferrures peintes noir. |

1953 à 1960, cuir marron sur ruban bleu marine, ferrures cadmiées. |

1954 chez SIA, cuir noir (non conforme) sur ruban kaki, ferrures bondérisées noir. |

1953 à 1960, cuir marron sur ruban kaki, ferrures peintes kaki. |

De 1953 à 1960, sous-casque kaki. |

De 1953 à 1960, sous-casque bleu. |

1953 - 1960.Un premier changement intervient dès 1953. Le protecteur de nuque à pression est supprimé et remplacé par un montage triangulaire fixe, en ruban. |

|

|

Protecteur de nuque fixe, AT 1954. |

Protecteur de nuque fixe, Carpentier 1954. |

Protecteur de nuque fixe, FD 1954. |

Protecteur de nuque fixe, FD 1958. |

Protecteur de nuque fixe, HR 1955. |

Protecteur de nuque fixe, ICA 1956. |

Protecteur de nuque fixe, INAPO 1954. |

Protecteur de nuque fixe, INAPO 1954. |

Protecteur de nuque fixe, Menesa 1953. |

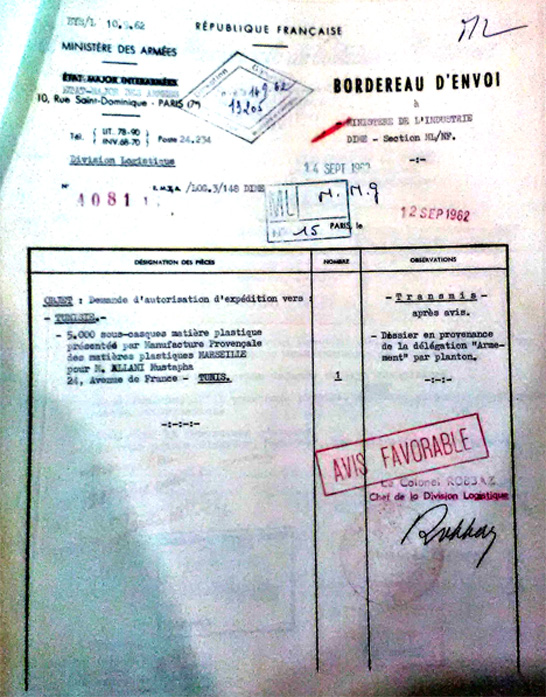

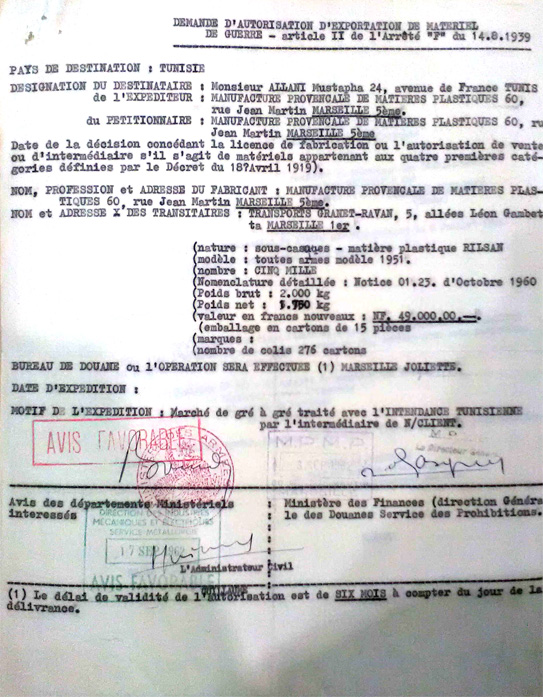

Protecteur de nuque fixe, MPMP 1954. |

Protecteur de nuque fixe, MPMP 1957. |

Protecteur de nuque fixe, RH & Cie 1954. |

Protecteur de nuque fixe, SIA 1954. |

Protecteur de nuque fixe, SIA 1957. |

Protecteur de nuque fixe, SIA 1957. |

En 1953, les caractéristques des bandeaux de sudation décrits plus haut sont toujours valables.

À partir de 1955/56, seuls seront livrés des bandeaux recouverts de cuir marron. Cependant les deux modèles de bandeaux seront utilisés concomitamment jusqu'à épuisement de stocks de bandeaux fauves.

1953 à 1960, cuir marron sur ruban kaki, ferrures peintes kaki. |

1953 à 1960, cuir marron sur ruban bleu marine, ferrures cadmiées. |

1961 - 1976.

Sous-casque vert armée, après 1961. |

Support de coiffe vert armée, apres 1961. |

Sous-casque bleu marine, après 1961. |

Support de coiffe bleu marine, après 1961. |

Un deuxième changement plus important intervient en 1961. Le protecteur de nuque est abandonné et la coiffe est maintenant pratiquement parallèle au bord du sous-casque. À peu près à la même époque intervient l'adoption de la teinte "vert armée".

Le ruban employé est en sergé coton, vert armée ou bleu marine, de 28 mm. Les découpes sont toujours faites aux ciseaux cranteurs, pour éviter l'effilochement. Elles sont parfois enduites de colle.

Le ruban de pourtour mesure 67 cm et les trois rubans de fond pliés en V, 28 cm chacun. Ils sont toujours reliés par un lacet en coton sans embout, de 3,5 à 4 mm de diamètre et de 27 cm de long. Celui ci est également de nuance vert armée ou bleu marine. On trouve cependant des lacets munis d'un embout plastique, non réglementaires.

Les rubans de fond sont assemblés à celui de pourtour, par six œillets de 4 mm en laiton bronzé noir, répartis uniformément à 10,5 cm d'intervalle. L'un d'eux maintient également les deux extrémités du ruban de pourtour.

Le support de coiffe est fixé à la calotte par 6 vis à tête goutte de suif avec écrous hémisphériques en laiton bronzé. L'écrou est verni vert armée ou bleu marine.

Le serrage des vis sur le ruban se fait par l'intermédiaire de contreplaques triangulaires légèrement galbées. Elles sont, soit en acier doux bondérisé, bronzé noir, soit en acier doux cadmié (aspect métal nu), soit en laiton verni vert armée, noir ou bleu. Ce dispositif permet un démontage rapide de la coiffe dans le cadre de la maintenance des équipements.

Support de coiffe en sergé coton, vert armée. |

Lacet vert armée. |

Vis et écrous en laiton bronzé. |

Ecrou en place, verni V.A. |

Vis en place. |

Contrelaques vert armée (recto-verso). |

cadmiée, |

vernie noir. |

et vernie bleu marine. |

À partir de 1961, avec l'apparition de la nouvelle coiffe et de la nuance vert armée, le bandeau de sudation est redéfini.

Il est désormais constitué par un ruban en sergé coton vert armée ou bleu marine, de 70,5 cm, renforcé sur 50,5 cm par une bande de cuir de 3,8 cm, rempliée de 9 mm sur le coté du ruban et maintenu, sur toute la longueur, par deux coutures. Cette bande est en cuir de mouton tanné au chrome végétal, de teinte havane foncé sur ruban vert et noire sur ruban bleu.

La coiffe est fixée au support de coiffe par six pinces-ressort, espacées de 9,5 cm. Elles sont, soit en acier trempé bondérisé verni également vert armée ou bleu marine, soit en laiton bronzé noir, soit en acier trempé cadmié (aspect métal nu).

Le réglage de la pointure est assuré par une boucle à griffes de même métal, enchapée par une extrémité repliée du ruban et fixée par une couture. Cette enchapure est plus courte que sur les modèles précédants. L'extrémité libre du ruban de coiffe s'engage dans la boucle et la maintient à la pointure désirée.

Boucle de réglage. |

Pince-ressort de fixation. |

Pince-ressort et boucle vernies vert armée. |

Pince-ressort et boucle cadmiées. |

Pince-ressort et boucle vernies bleu marine. |

À partir de 1961, cuir havane sur ruban vert armée, ferrures peintes vert armée. |

À partir de 1961, cuir havane sur ruban vert armée, ferrures cadmiées. |

À partir de 1961, cuir havane sur ruban vert armée, accessoires laiton bronzé noir. |

À partir de 1961, cuir noir sur ruban bleu marine, ferrures vernies noir. |

La jugulaire en cuir.

Clips de réglage. |

Fixation du clip. |

Copiée sur la jugulaire du liner M-1, elle est fabriquée à partir d'une bande de cuir de 52,5 cm de longueur, 12 à 13 mm de large et 1,2 à 1,6 mm d'épaisseur. Le cuir utilisé est du veau, de la chèvre, du cheval ou de la vachette, de différentes nuances de marron. |

Exemples de jugulaires pour sous-casques Mle 51 (les 3 dernières sont réglementaires à/c de 1961).

Les éléments fournis par le Service de l'Habillement :

Les calottes prémoulées.

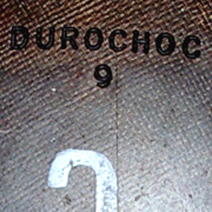

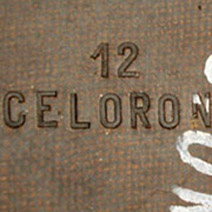

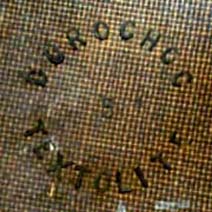

Pour renforcer la production, l'Intendance passe commande, dès 1952, de calottes auprès d'un industriel spécialisé. Il s'agit de DUROCHOC, déjà connu entre autres, pour ses casques de mineur. La marque commerciale de l'industriel spécialisé est moulée dans le fond du sous-casque, en y associant parfois les sous-marques commerciales: CELORON ou TEXTOLITE. Ces calottes sont livrées aux différents fournisseurs qui y rajoutent coiffe et jugulaire et y apposent leur marquage.

Leur emploi cesse en 1955, sauf pour le fournisseur FD, qui les utilisent jusqu'en 1960.

Calotte brute, telle que livrée aux fournisseurs par DUROCHOC. (Collection Albert MEUVRET) |

Casque de mineur du même mouleur. |

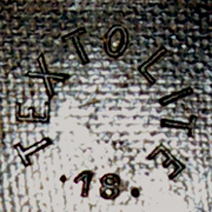

Logos moulés des marques commerciales DUROCHOC.

Nous avons vu plus haut que les fournisseurs ne sont pas tous des mouleurs, notamment les métallurgistes fournissant les bombes métalliques. |

Lettre gravée cerclée, A. |

Lettre gravée cerclée, B. |

Lettre gravée cerclée, C. |

On retrouve des calottes marquées DUROCHOC, CELORON ou TEXTOLITE chez : AG en 1952 et 1953, AT en 1953 et 1954, Dunois en 1953, FD de 1953 à 1960, Franck en 1952 et 1953, INAPO en 1954, Japy en 1952 et 1953, LU en 1952 et 1953 et Thibault en 1952 et 1953.

On retrouve des calottes marquées d'une lettre cerclée chez : Carpentier en 1954, Ducellier en 1953, Dunois en 1953, EPC en 1953, Franck en 1953, INAPO en 1953 et 1954, Labbé en 1953, Menesa en 1953 et Thibault en 1952.

Les éléments d'aménagement intérieur et jugulaires.

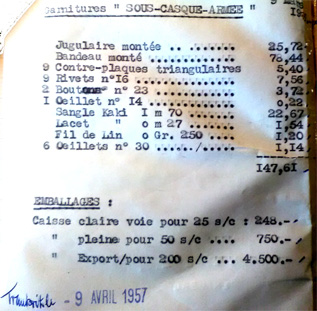

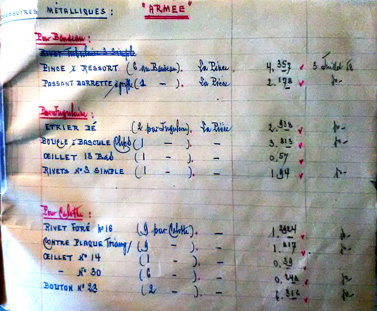

Comme ce fut le cas pour de nombreux autres casques, le Service de l'Habillement attribue aux fournisseus tout le nécessaire pour la réalisation des coiffes et jugulaires. Pour chaque élément, un quota par casque est prévu. Les caisses d'emballage pour la livraison des casques terminés, sont également prévues.

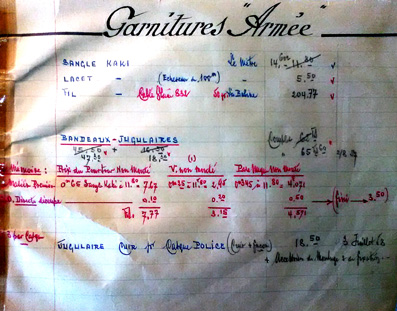

Ci-dessous, à titre d'exemple, des extraits d'archives de l'Industrie Chapelière de l'Aude (ICA).

Archives de l'Industrie Chapelière de l'Aude (ICA) à Esperaza. (Collection Gérard MUT)

Les différents types de sous-casques :

Comme pour les casques lourds, on distingue par convention entre collectionneurs, trois types successifs. Ils sont établis en fonction de l'évolution de la coiffe :

- Type 1 : coiffe primitive à protecteur de nuque maintenu par des boutons pressions, de 1951 à 1954.

- Type 2 : coiffe à protecteur de nuque maintenu par des coutures, de 1953 à 1960.

- Type 3 : coiffe sans protecteur de nuque, de 1960 à 1975 et 1986.

Le sous-casque type 1.

On qualifie de type 1, les sous-casques munis d'un protecteur de nuque amovible grâce à des boutons pressions. La bande de sudation est en cuir fauve tirant sur le beige. |

Sous-casque de type1 kaki. |

Sous-casque de type1 bleu marine. |

|

Le sous-casque type 3.

Sous-casque de type2 kaki (cuir fauve). |

Sous-casque de type2 kaki (cuir marron). |

Sous-casque de type2 bleu marine. |

On qualifie de type 2, les sous-casques munis d'un protecteur de nuque, formé par un système triangulaire de deux rubans cousus entre eux. |

|

Le sous-casque type 3.On qualifie de type 3, les sous-casques démunis de protecteur de nuque, dont la coiffe est parallèle au bord de la calotte. Ils sont reconnaissables de l'extérieur, grâce aux six écrous hémisphériques maintenant la coiffe, répartis sur sa périphérie. Le kaki est désormais remplacé par le vert armée.

|

Sous-casque de type 3 vert armée. |

Sous-casque de type 3 bleu marine. |

|

Les sous-casques tous types confondus, par fournisseur et année ! |

Les sous-casques radio char.

Des modèles spécifiques de sous-casques anti-chocs, sont prévus pour remplacer les casques à bandeau, auprès des équipages de véhicules blindés. Ils s'adaptent parfaitement au casque métallique Mle 51 et permettent également l'usage de matériel radio de tête, d'où leur nom de sous-casque radio char.

Ils reprennent certaines caractéristiques du type de sous-casque qui leur est contemporain et notamment la coiffe. Ils sont donc également déclinés en trois types.

En ce qui concerne la radio, les types 1 et 2 peuvent recouvir un appareillage de tête muni de son propre serre-tête. Le type 3 est pévu pour l'intégrer sans serre-tête grâce à des bavolets amovibles, ce qui lui vaut un changement de millésime : SCRC Mle 65.

|

|

|

Mle 51, 1er type. |

Mle 51, 2ème type. |

Mle 51 porté avec un casque métallique. |

Mle 65. |

Mle 65, export. |

Les casques anti-chocs dérivés de sous-casques Mle 51.

Dans les années 1950, sont initiées plusieurs tentatives pour créer un casque antichoc, sur la base d'un sous-casque Mle 51, afin de remplacer les casques métalliques alors en service.

Roland Hennequin en dénombre trois, dans le tome 2 de son ouvrage. Il s'agit d'un casque pour motocycliste et de deux casques d'entrainement au saut en parachute. Aucune suite ne sera donnée à ces projets.

Calotte neuve à bord découpé.

Vue avant. |

Vue intérieure. |

Etiquette, recto-verso. |

Cette calotte neuve a déjà vu son bord découpé en attendant d'être utilisée pour ces essais. L'étiquette est de la main de Roland Hennequin. (Collection Patrice HENNEQUIN)

Casque motocycliste.

Vue 3/4 avant. |

Vue 3/4 arrière. |

Vue de desssous, bavolets repliés. |

Vue intérieure. |

Il s'agit d'un sous-casque de type 2 dont le bord est découpé parallèlement à la ligne de rivets de la coiffe. La petite jugulaire est supprimée.

Des bavolets reliés par une nuquière, le tout en cuir, sont fixés par les rivets de la coiffe, plus deux supplémentaires pour l'avant des bavolets.

Le rembourrage est assuré par un bandeau circulaire de feutre, ainsi qu'un tampon sommital rectangulaire. Il existerait une version avec un bandeau frontal extérieur en cuir.

Casques d'entrainement TAP.

Sous-casque ICA à bordure raccourcie. |

Vue de l'intérieur modifié. |

Nuquière. |

Rembourrage intérieur et protection des contre-plaques. |

Caoutchouc alvéolé rouge. |

Casque entrainement TAP. |

Un casque d'entrainement TAP est élaboré de la même façon que le précédant, à partir d'une calotte de sous-casque Mle 51. L'exemplaire connu est de fabrication ICA, sans que l'on puisse savoir à quel niveau cette firme est impliquée dans le projet. |

À noter qu'il existe un troisième prototype constitué de plusieurs couches de matériaux composites, conservant la forme initiale, non découpée, du sous-casque Mle 51.

Les marquages :

Les fournisseurs de casques métalliques.

Les fournisseurs de casques lourds, sont au nombre de 14, au début des années 1950. Les marquages qui figuraient timidement et sporadiquement dans les casques Adrian, sont désormais imposés par les notices successives.

De 1951 à 1958.

Il est demandé que le casque lourd comporte une marque d'origine, faite à la peinture blanche, à l'intérieur et au sommet de la bombe. Elle doit indiquer la raison sociale et l'année de fabrication en caractères de 10 à 12 mm. La forme est laissée libre et chaque fournisseur en aura une voire plusieurs.

Des variations sont possibles au cours des années pour un même fournisseur. Par exemple "JAPY VOUJAUCOURT" en 1952 puis uniquement "JAPY" par la suite, ou encore "J.DUNOIS & FILS VINCENNES" dans un ovale puis en cercle, ... etc.

AG Paris, 1ère mouture. |

AG Paris, 2ème mouture. |

Carpentier Cusset. |

Ducellier Issoire. |

Dunois Vincennes, 1ère mouture. |

Dunois Vincennes, 2ème mouture. |

Dunois Vincennes, Gendarmerie. |

EPC Paris. |

Franck Aubervilliers. |

HR. |

Japy Voujaucourt, 1ère mouture. |

Japy, 2ème mouture. |

Labbé Frères St Florent. |

LU Messei. |

LU Messei (avec bavures dues au tampon). |

MAMOU Marseille. |

MENESA Neunkirchen. |

SAUF Paris. |

Thibault Montreuil sous Bois. |

Quelques particularités.

À noter : Une lettre est estampée dans le fond de quelques bombes "FRANCK" de 1954. Nous n'avons pu, malheureusement, trouver la signification de ces marquages.

Toujours chez FRANCK, en 1954, il existe un tampon "195-" surchargé d'un 4 de grande taille pour former "1954".

AG, peu regardant, utilise en 1953 et 1954, sur certains lots de casques métalliques, le tampon réservés aux sous-casques en acétate (Yéti).

Autre exemple: Dans les bombes du fournisseur HR, figure un numéro supplémentaire à l'encre noire (en général sur le coté au niveau d'une attache jugulaire).

Lettre B estampée, Franck 1954. |

Lettre C estampée, Franck 1954. |

Année surchargée, Franck 1954. |

Utilisation à tort d'un tampon destiné |

au sous casque. |

Un numéro supplémentaire à l'encre noire, figure dans les coques du fournisseur HR.

À compter de 1959.Les marquages doivent être désormais contenus dans un entourage circulaire de 50 à 60 mm de diamètre et en caractères de 6 à 8 mm. L'année de fabrication est remplacée par celle du contrat. |

Marquage Carpentier avant 1959. |

Marquage Carpentier à partir de 1959. |

Le marquage des Ets Luchaire... |

...reste identique de 1952 à 1963. |

Chez Dunois : l'application ... |

...des normes de 1959 ... |

...ne se fait qu'en 1975. |

|

Les fournisseurs de casques Mle 51, raisons sociales et années des livraisons ! |

Les fournisseurs de sous-casques en matière plastique.

Il est demandé, comme pour le casque lourd, une marque d'origine, faite à la peinture blanche, à l'intérieur et au sommet de la bombe. Elle doit indiquer la raison sociale et l'année de fabrication en caractères de 10 à 12 mm. En outre une lettre blanche de 6 à 8 mm, sans précision de positionnement, indique le matériau utilisé pour la confection de la calotte.

Acétate de cellulose. |

Céléron. |

Céléron peint. |

Nylon. |

Rilsan. |

De 1951 à 1958.

Les fournisseurs de sous-casques modèle 51, sont au nombre de 31. Les marquages suivent les mêmes règles que pour les coques métalliques : Le sous-casque comporte une marque d'origine, faite à la peinture blanche, à l'intérieur et au sommet de la calotte. Elle est positionnée à proximité, ou intègre, la lettre code de matériau. Elle indique la raison sociale et l'année de fabrication en caractères de 10 à 12 mm.

Ces normes ne seront pas toujours respectées intégralement par les fournisseurs.

AG Paris 1952. |

AG Paris 1953. |

AT 1954. |

Bahrmann 1953. |

Carpentier Cusset 1953. |

Carpentier Cusset 1954. |

Drouet Paris 1954. |

Ducellier Issoire 1953. |

Dunois Vincennes 1953. |

EPC Paris 1952. |

FD 1953. |

Franck Aubervilliers 1952. |

Franck Aubervilliers 1953. |

HR 1955. |

ICA Esperaza 1956. |

INAPO 1954. |

Japy Voujaucourt 1952. |

Japy Voujaucourt 1953. |

Labbe frères St Florent s Cher 1953. |

J. Landry et Cie Oyonnax 1953. |

LU Messei 1952. |

MAMOU Marseille 1952. |

MENESA Neunkirchen 1953. |

MPMP Marseille 1953. |

MPMP Marseille 1954. |

MPMP Marseille 1954. |

MPMP Marseille 1955. |

NB&Cie 1954. |

Richard Haas et Cie 1953. |

SIA le Mans 1954. |

SIA le Mans 1957. |

SIA le Mans 1958 (fabrication 1959). |

SIDMAP Marseille 1955. |

SMP 1954. |

Thibault Montreuil ss Bois 1952. |

À compter de 1959.L'ensemble des renseignements doit être contenu dans un cercle blanc de 50 à 60 mm de diamètre et en caractères de 6 à 8 mm. L'année de fabrication est remplacée par celle du contrat. On peut, de ce fait, trouver des sous-casques datés avant 1959, avec un marquage nouvelles normes, car fabriqués après 1959 (par exemple SIA 58). |

Tampon de F1 utilisé en 1986 pour la Gie. |

FD 1960. |

Joly et fils Ezy 1970. |

MPMP Marseille 1962. |

MPMP Marseille 1962. |

MPMP Marseille 1962. |

MPMP Marseille 1971. |

MPMP Marseille 1975. |

Petitcollin 1969. |

Plastora 1960. |

Pont de Buis 1960. |

Pont de Buis 1961. |

Pont de Buis 1973. |

SAE 1962. |

SIA le Mans 1961. |

SIA le Mans 1975. |

Les sous-casques radio-char.

Les fournisseurs de sous-casques radio-char sont, pour certains des fournisseurs de sous-casques traditionnels (Japy ; Joly ; MPMP ; Richard Haas ; SIA.) et pour d'autres des spécialistes du casque anti-choc (J.Galland ; Gueneau).

Japy 1953. |

Joly et fils Ezy 1977. |

Joly et fils Ezy 1982 (Gie). |

J.Galland 1958. |

J.Galland 1970. |

Gueneau Paris 1966. |

MPMP Marseille 1950. |

MPMP Marseille 1974. |

Richard Haas et Cie 1954. |

SIA le Mans 1955. |

Marques de moulage.

Marque de moulage Petit Collin. |

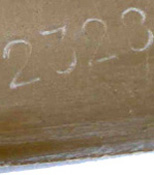

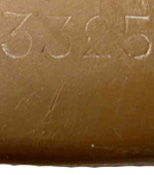

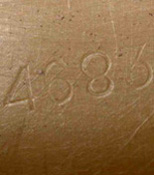

Numéro estampé, THIBAULT 1952. |

Il est intéressant de noter que les sous-casques fabriqués par BAHRMANN & Cie, et occasionnellement certains sous-casques fournis par THIBAULT, comportent un numéro gravé. Il est situé en bordure et au niveau d'une des deux fixations de la jugulaire. |

Quelques exemples de numéros rencontrés sur des sous-casques fabriqués par BAHRMANN & Cie.

À partir de 1961 les six fournisseurs restant, sont tous des sociétés spécialisées dans le moulage plastique.

Certains fournisseurs, impriment leur logo dans le plastique, sans préjudice du marquage réglementaire. Ce sont : La SIAI, Richard Haas, la poudrerie nationale PB et la SAE. Cas particulier, le lot de casques bleu marine livré par Dunois-Gallet en 1986, est réalisé à partir des moules mis en œuvre par cette société pour ses casques destinés à l'exportation.

Poudrerie Nationale Pont de Buis. |

RH et Cie. |

S.I.A.I. Le Mans. |

SAE. |

Autres marquages.

Jugulaires et coiffes.

Bien qu'aucun marquage n'y soit prévu, on trouve (rarement) quelques tampons à l'encre noire sur les jugulaires et les coiffes. C'est le cas sur des jugulaires en toile de la MAMOU.

C'est le cas également, sur des petites jugulaires en cuir chez FRANCK, des rubans de coiffe chez MENESA. De par la nature du support, ils sont indéchiffables.

Il existe aussi des tampons du service de l'Habillement (H.I.N.) dont la signification est inconnue.

Tampons sur jugulaires MA.M.OU 1952 et 1953. |

Tampon de l'Habillement, JAPY 1953. |

Tampon sur petitejugulaire cuir FRANCK 1951. |

Rubans de coiffe MENESA 1953. |

Tampon de l'Habillement, MENESA 1953. |

|

Les fournisseurs de casques Mle 51, raisons sociales et années des livraisons ! |

Divers

La réception :

La livraison et le stockage.

Emballage papier huilé. |

Emballage papier huilé avec N° de lot. |

Emballage papier Kraft. |

Emballage du sous-casque. |

Les casques métalliques sont livrés au service de l'Habillement, par lot de 2 000 (plus tard 2 500) enveloppées soit dans un papier Kraft soit dans un papier huilé, et conditionnés dans des caisses à claire-voie de 25 casques (38 kg).

Les sous-casques sont livrés au service de l'Habillement, par lot de 2 000 enveloppées dans un papier Kraft et conditionnés dans des caisses à claire-voie de 25 sous-casques (18 kg).

Ils peuvent aussi être conditionnés, munis d'un sous-casque enveloppé de même, également par caisse de 25 (52 kg). Les fournisseurs de casques lourds ne fabriquant pas tous des sous-casques il n'est pas obligatoire d'avoir un casque et un sous-casque du même fournisseur. À noter que la jugulaire du casque lourd est encastrée entre le sous-casque et le casque lourd et que la jugulaire du sous-casque est simplement attachée à une de ses extrémités ou nouée à la suspension de coiffe.

Le Contrôle.

Comme tout matériel acquis par l'armée, les Mle 51 sont examinés par une commission de réception et subissent une série de tests. Plusieurs notices successives en fixent les modalités. Elles émanent des Services de l'Habillement avec un durcissement au fil des ans.

Les casques métalliques.

Dans les années 1950, la vérification se fait sur une sélection aléatoire de bombes métalliques. Sur chaque lot de 2 000 livré on en prélève 30 que l'on répartit par poids et parmi ceux-ci deux lots de 3, de poids croissant. Un des lots subira les tests l'autre étant conservé pour une éventuelle contre expertise.

Le poids moyen du casque lourd terminé (après peinture et pose de la jugulaire), est de 1,100kg. Il ne doit pas excéder 1,200kg.

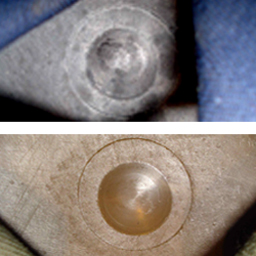

La résistance du métal est vérifiée par l'épreuve du mouton. Le mouton est constitué par un poids de 4,5 kg muni d'un poinçon cylindrique à bout arrondi que l'on lâche en chute libre de hauteurs prédéfinies. Il tombe sur une enclume cylindrique dont le plateau à bords arrondis comporte une alvéole dans laquelle pénètre le poinçon. La zone du casque à tester est maintenue en contact avec le plateau et le poids est libéré. Le métal doit être embouti sans perforation.

Casque TTA modèle 51 ayant subi le "test du mouton".

La peinture est testée de deux manières : d'abord, aux points d'impact du mouton, elle ne doit pas s'écailler ou craqueler au delà de 1 cm du point d'impact. Les casques échantillons sont ensuite immergés d'un tiers dans de l'eau distillée maintenue à 40° pendant 10 minutes. La peinture ne doit pas ramollir ni changer de nuance, son adhérence ne doit pas s'altérer.

À partir de 1958, la sélection se fait sur 100 casques (au lieu de 30) prélevés dans les lots de 2 500 (au lieu de 2 000) pièces. Les tests du mouton s'effectuent de la même façon sur 3 exemplaires. Une centaine de casques est prélevée au hasard dans différentes caisses du lot pour subir les 7 contrôles prévus. Trois d'entre eux doivent subir l'épreuve du mouton (plus en cas de contre-épreuve), destinée à vérifier la résistance au choc.

Les contrôles de la peinture sont complétés par une exposition de 150 heures à un brouillard salin. Aucune trace de rouille ne doit apparaître.

D'autres tests sont effectués :

- Tous les 100 casques prélevés doivent peser entre 0,960 kg et 1,200 kg.

- Les dimensions des bombes de 10 casques sont vérifiées par rapport à celles données dans la notice avec une tolérance de ± 1 mm.

- La résistance des pontets à l'arrachement est testée. Un bras de levier de 1,74 m au bout duquel est suspendu un poids de 10 kg est appliqué aux pontets des trois casques passés au mouton et de trois autres casques.

- La qualité de la sangle est vérifiée sur les jugulaires des 3 casques passés au mouton par rapport à la résistance mesurée sur un échantillon venu d'usine.

- La qualité du fil à coudre est également vérifiée.

Les sous-casques en matière plastique.

Comme les bombes métalliques, les sous-casques passent par une commission de réception.

Un sous-casque complet pèse environ 350 g, aucune calotte, démunie de ses accessoires, ne doit dépasser le poids de 300 g.

- Le contrôle du poids est effectué sur un échantillon de 50 pièces par lot. Dans le même temps l'épaisseur de la calotte (> 1,8 mm) est vérifiée sur les cinq sous-casques les plus légers de l'échantillon.

- Les cinq sous-casques les plus légers et les cinq plus lourds de l'échantillon subissent ensuite l'épreuve du mouton. Un poids de 1,100kg est lâché une seule fois, d'une hauteur de 1,70 m, sur le sommet de chaque calotte.

- Les dimensions et la forme extérieures sont contrôlées sur les quarante autres sous-casques de l'échantillon, à l'aide de gabarits.

- Deux de ces calottes subissent différentes épreuves de vieillissement artificiel au Laboratoire Central de l'Habillement.

- Au cours des deux tests précédents, la tenue, la nuance et la matité de la peinture sont vérifiées.

- Viennent ensuite une batterie de tests concernant les accessoires, coiffe et jugulaire.

Tous les lots n'ayant pas satisfait à la totalité des contrôles sont ajournés.

Après 1962.

À partir de 1963 un ultime test est rajouté, pour les casques métalliques de couleur vert armée OTAN. Il est effectué par le Laboratoire Central de l'Habillement. Chaque lot livré est accompagné de deux plaquettes de tôle d'acier doux, de 100 x 60 mm et de 0,6 à 1 mm d'épaisseur, ayant reçu en même temps que les casques, le même revêtement de protection. Elles sont utilisées pour vérifier le pouvoir de réflection infrarouge.

Le même test de contrôle du pouvoir de réflection infrarouge est pratiqué, uniquement pour les sous-casques vert armée, sur les deux calottes qui doivent subir les épreuves de vieillissement artificiel.

Les épreuves balistiques.

Des tests balistiques sont également effectués de façon non systématique. Les casques y sont soumis à des tirs d'armes et de munitions diverses, sous des angles et à des distances variables.

Ci-dessous, à titre d'exemple, un casque métallique soumis à un tir de plombs à sanglier.

Casque TTA modèle 51 ayant subi un tir de cartouche calibre 12 à sanglier.

L'entretien :

Les réparations ou les reconditionnements, sur les bombes métalliques et les sous-casques Mle 51, sont effectuées, suivant le cas, par les corps de troupe, les magasins régionaux d'habillement et les ateliers spécialisés de l'habillement, suivant des instructions très précises de la Direction Centrale de l'Habillement.

Les magasins régionaux d'habillement, les ateliers spécialisés de l'habillement, ou leurs entreprises sous-traitantes, apposent un marquage sous des formes assez différentes suivant les époques. Il indique toujours l'année de l'opération d'entretien.

Pour les bombes métalliques.

Bombe type 2 repeinte vert armée. |

- Le débosselage. Il n'est entrepris que lorsque les bosselages gênent la mise en place du sous-casque. Cette opération incombe uniquement Au magasin régional ou à l'atelier spécialisé. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour les sous-casques.- Réparation ou remplacement du support de coiffe ou du protecteur de nuque. Cette opération qui nécessite un nouveau rivetage pour les types 1 et 2, est facilitée sur le type 3 par les écrous-vis. |

Repeinture à l'aide d'un gabarit d'obturation. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le camouflage additionnel :

La peinture.La seule peinture de camouflage ayant une existence réglementaire, est la couleur sable. Elle est appliquée sur les casques, lors de l'opération de Suez (essentiellement Mle 51 TAP) et sporadiquement en AFN et un peu au Tchad. Peu de ces casques subsistent, ils ont pour la plupart été repeints en kaki. |

Casque métallique camouflé sable. |

Sous-casque camouflé sable. |

|

|

Les filets réglementaires.

Il n'y a que deux modèles de filets réglementaires : le filet Mle 51 utilisé à partir de 1951 et le filet synthétique réversible printemps-été/automne-hiver, surnommé "salade", apparu au début des années 1970.

Le filet Mle 51.

|

|

|

|

Le filet réglementaire Mle 51 est inspiré du filet britannique petite maille. Il est kaki, à mailles de 10 mm et resserré à la base par un cordon. Il se distingue facilement de son modèle, par l'aspect pelucheux du cordon de coton utilisé.

Il est largement distribué mais utilisé sporadiquement.

Filet réglementaire Mle 51. |

Trame. |

Lacet de fixation. |

Filet réglementaire Mle 51 en place. |

Le filet synthétique réversible "salade" :Le filet synthétique, est un cercle de toile plastifiée de 50cm de diamètre, à bords festonnés. Il se fixe au rebord du casque par un cordon de serrage passant dans vingt perforations périphériques, et sur lequel sont enfilés huit petits crochets. |

|

Festonnage léger, face verte. |

Festonnage léger, face marron. |

Festonnage accentué, face verte. |

Festonnage accentué, face marron. |

Un modèle plus récent et un plus ancien. |

Leurs deux emballages sont légèrement différents. |

Les modes d'emploi, également. |

Différence des textures. |

Différences de nuance du vert armée. |

Crochet de fixation. |

Modèle de crochet plus récent. |

Modèle de crochet plus ancien. |

Crochet en place... |

...sur le lacet, |

et sur le jonc. |

Lacet de serrage sommital. |

Le couvre-casque réglementaire.

Le seul couvre-casque réglementaire est spécifique à la Gendarmerie.

Il est inspiré du couvre-casque de l'Adrian et comme lui est composé de quatre pièces de tissu triangulaires, cousues entre elles. Contrairement au couvre-casque de l'Adrian, elles sont symétriques et égales en dimensions.

Un lacet rond passé dans l'ourlet de la base, assure le serrage et le maintien sur le casque.

De nuance kaki clair, il est destiné à recouvrir les casques Mle 51 bleu nuit lors des services nécessitant le port du treillis.

Il apparaît au cours des années 1960 et sera utilisé jusqu'à la fin de l'utilisation du Mle 51 par la Gendarmerie. On le retrouvera, en nuance vert armée, sur les casques F1 de l'arme.

Couvre-casque réglementaire Gendarmerie. |

Vue de dessous. |

Fabrication en 4 parties égales. |

Lacet de fixation. |

|

Artifices non réglementaires.

Les artifices de camouflage réglementaires, destinés au Mle 51 sont peu nombreux. Au cours des quelques trente années d'utilisation, ils ont été complétés par d'autres matériels, sur des périodes plus ou moins courtes, à des échelles plus ou moins importantes.

Il convient aussi de rétablir la réalité, quelque peu malmenée par des configurations qui n'ont jamais existé, autre part que dans les fantasmes des bidouilleurs qui les proposent. Il est par exemple peu réaliste de montrer des accessoires des années 1950, montés sur les casques d'une manière qui n'a eu cours que dans les années 1970. Il y a aussi des camouflages qui n'ont existé que chez les TAP (Cf. la fiche du Mle 56).

Voici donc une revue chronologique de ces artifices. Elle ne reflète que la tendance de chaque période. La survenue d'une nouvelle façon de camoufler son casque, ne veut pas dire que la précédente disparait, mais qu'elle va se raréfier progressivement. Certaines perdureront, d'autres renaitront, mais toujours de façon sporadique.

Les années 1950.

Filet US en EO. |

Filet crevette en AFN. |

Couvre-casques divers en AFN. |

Filet de véhicule dit "crevette", d'origine US. |

Les années 1950 sont les plus riches en diversité, à cause des conflits dans lesquels la France est engagée. |

Couvre-casque en toile de tente avec lacet de serrage. |

Couvre-casque en toile de tente sans lacet de serrage. |

Couvre-casque taillé dans une tenue de saut Mle 47. |

À partir de 1962.

La France est en paix et le général de Gaulle interdit les tenues camouflées, elles existeront encore, cependant, en outre mer et en Allemagne, mais uniquement du modèle 47 TTA. C'est ainsi que l'on observera en Allemagne des couvre-casques en toile de tente Mle 51 et même en Zeltbahn 31.

À la même époque le vert armée remplace le kaki. Jusqu'à la fin des années 1960, le seul artifice existant est le filet Mle 51. Son port n'intervient généralement, que pour les exercices et manœuvres. Ceci étant à la discrétion des chefs de corps ou des commandants de compagnie, la situation est très variable d'une unité à l'autre.

L'utilisation, comme couvre-casque, des capuches de veste de saut 47/56 kaki ou 47/63 vert armée, reste l'apanage des seules TAP (Cf. fiche du Mle 56).

La nouvelle tenue de combat Mle 64 satin 300, est distribuée avec parcimonie à partir de 1966. Elle est dans un premier temps réservée aux défilés et autres manifestations protocolaires.

Pendant cette période, la bande de chambre à air est toujours utilisée. Très peu large, 1 à 2 cm, elle est même parfois portée sur le casque nu.

En RFA, fin des années 60. |

En RFA, fin des années 60. |

Confection de couvre-casques à l'échelle du régiment, 35è RI vers 1968. |

À partir des années 1970.

Ce n'est qu'au début des années 1970 que la tenue de combat Mle 64 satin 300 devient la tenue courante. Sa capuche est alors parfois utilisée comme couvre-casque. Seule la grande taille peu envelopper le volumineux Mle 51, ce qui limite son emploi.

Des morceaux de filet pour véhicules sont également employés. Le filet synthétique "salade" apparaît peu après. Son mode de fixation par crochets et lacet, laisse pendre la partie marginale de la salade, dans le but de casser la forme du casque. Certains trouvent ça très disgracieux et y remédient par l'éternelle chambre à air, qui prend alors une autre configuration :

|

La bande de chambre à air est plus large que précédemmant. Elle est enfilée autour du bord du casque, enserrant la base de la bombe et y maintenant le filet ou le couvre-casque. En même temps elle recouvre aussi par-dessous, le bord du sous-casque et le solidarise. On pallie ainsi au défaut de cohésion entre les deux éléments. Cet expédiant s'applique aussi aux capuches satin 300. |

Capuche Mle 64 "Satin 300". |

La chambre à air solidarise le sous-casque. |

Capuche Mle 64 "Satin 300", 2è REI. |

Filet de véhicule français, trace de chambre à air visible. |

"Salade", avec morceau de chambre à air. |

"Salade", avec morceau de joint de portière. |

Détail du joint de portière. |

Évolution du filet individuel Mle 50, années 1950/60, 1970, 1990. |

Le filet individuel Mle 50.Etudié à l'origine pour les TAP, le filet individuel Mle 50 connaitra in fine une distribution beaucoup plus large. Si certains confectionnent des couvre-casques avec des morceaux de ce filet, il connaitra une variété d'emplois allant du chèche au couvre-casque éphémère. En effet il servira souvent à envelopper brièvement le casque le temps d'une manœuvre ou d'un exercice, avant de retrouver sa place dans le paquetage. |

Morceau de filet individuel Mle 50. |

Morceau de filet individuel Mle 50, Cameroun 1954. |

Montage éphémère du filet individuel Mle 50, 21è RIMa Sissonne 1965. |

Peintures spécifiques et Insignes divers :

Il est prévu des peintures spécifiques dans certains cas :

Circulation routière.La Circulation Routière est une composante de l'arme du Train. Elle est principalement destinée à organiser, sécuriser et encadrer les déplacements militaires par voie routière. Mais elle a de nombreuses autres missions moins connues. |

En AFN, fouille des civils à la poêle-à-frire dans les rues d'Alger. |

Circulation routière, années 50: tenues Mle 46.

Circulation routière, années 50: tenues Mle 46. CCR 262, 12ème DIM, Tlemcen 1957 (reconstitution). |

Circulation routière, 5ème DB. |

En AFN. |

En AFN. |

Circulation routière, années 1970.

Circulation routière, années 1970.

Années 80. Utilisation conjointe de lunettes et de bandes réfléchissantes par la Circulation routière.

Le casque Mle 51 de la CR.

Le casque métallique reste kaki avec simplement une bande blanche faisant le tour complet de la bombe. Cette bande peut parfois être interrompue sur l'avant.

La décoration du sous-casque est plus variée. On retrouve bien sur la bande blanche comme sur le casque métallique, mais aussi dans les années 1950/60, des sous-casques peints en blanc avec une bande verte. L'insigne de la division est parfois peint sur l'avant.

Dans les années 1970/80, une pucelle de l'unité est parfois rivée dans le trou d'aération du sous-casque (ou un autocollant).

Vers 1980 apparaît une bande blanche fluorescente, amovible. Elle est réalisée en toile plastique élastifiée et équipée de 2 crochets latéraux, pour la solidariser au casque. Cet équipement est complété par une ceinture et une bande destinée à être portée autour du pied. Les deux sont de simples bandes, avec une boucle de serrage (rectangle avec barre mobile).

12ème Division, 262ème CCR. |

Circulation routière, bombe métallique. |

Circulation routière, sous-casque de parade. |

Circulation routière, 1er régiment du Train. |

Années 80. Bande blanche fluorescente, recto verso et son montage sur le casque.

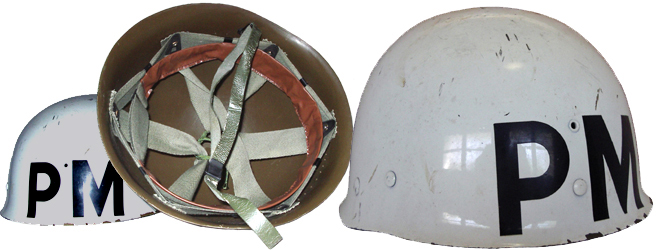

Les sous-casques de la PM et ceux des gardes d'honneur.

Police militaire de garnison. |

Armée de l'air, BA de Bizerte. |

Caserne Audeoud Marseille, 1986 (LCDA). |

Il n'y a pas en France de police militaire de type anglo-saxon. Les missions de police sont réparties entre la Gendarmerie (Prévôté) et le Train (Circulation routière).

Il existe toutefois, au sein des garnisons, un service d'ordre appelé Police Militaire. En général il s'agit d'une section de la Compagnie de Services ou de la Compagnie de Camp suivant les situations. Elle ne peut intervenir qu'à l'intérieur de la garnison (casernement et ville). Son rôle est d'y maintenir la discipline et la bonne tenue pendant les quartiers libres. Elle peut également par endroit tenir le poste de police.

Les personnels sont en général munis d'un brassard et d'un casque marqués PM. La plupart du temps, le travail s'effectue en sous-casques, majoritairement blancs, avec ou sans bande de couleur. La couleur de l'inscription PM et de la bande est variable.

Dans le même style, il existe aussi des casques attribués à un poste de garde, utilisés à tour de rôle par les personnels en faction.

On a enfin des sous-casques, décorés aux couleurs de l'arme ou de l'unité et utilisés par les piquets d'honneur.

Police militaire de garnison, camp de Carpiagne 1999. |

Police militaire de garnison (variante). |

Poste de garde. |

Piquet d'honneur d'un RIMa. |

Piquet d'incendie.L'organisation de piquets d'incendie étant laissée à la discrétion de chaque unité, on ne peut donner que les généralités les plus fréquentes. |

Piquet d'incendie 15ème RA. |

Quelques exemples de casques utilisés dans le cadre d'un piquet d'incendie.

|

ONU, la FINULLes contingents détachés auprès de l'ONU par divers pays membres, portent le nom de "Casques bleus", en raison de la couleur bleu-ciel de leur couvre-chef, qui est leur signe de reconnaissance. |

Quelques exemples de casques utilisés dans le cadre d'opérations au sein de l'ONU.

Service de santé et brancardiers.Avant la 2ème guerre mondiale, le personnel soignant militaire se signale par un brassard à croix rouge et par un attribut spécifique sur les casques Adrian. Les brancardiers portent un brassard à croix de Malte. |

|

Infirmier style US. |

Evolution minimaliste. |

Sous-casque blanc. |

Casque métallique blanc. |

Marquages divers.

Des inscriptions diverses, sous forme de lettres ou de chiffres peints au pochoir, sont pratiqués par les unités sur les casques destinés aux services généraux, ou à des postes de combat. D'autres peuvent être simplement tracés à la craie, au cours d'exercices ou de manœuvres.

1ère section mobile de réparation. |

1ère SMR vue de l'arrière. |

Préparation militaire. |

Chaque servant a sa fonction indiquée à la craie. |

Attributs et insignes.

Il n'est pas prévu d'attribut sauf sur les casques bleu nuit de la Gendarmerie. (Cf. la fiche qui lui est consacrée).

Il existe peu d'insignes peints et toujours sur initiative personnelle, comme l'ancre des TDM, la Grenade de la Légion. Les insignes de grade, non réglementaires également, figurent parfois, mais restent exceptionnels.

Troupes de marine. |

Troupes de marine. |

Légion étrangère. |

Sous-casque avec grade de capitaine. |

Casques divers.

Aumônier. |

ONU. |

Sécurité Civile. |

1er Régiment de Tirailleurs. |

Les accessoires :

Très peu d'accessoires seront utilisés avec le casque Mle 51. Les principaux sont: Les lunettes anti-poussière, la visière pour servant de lance-flammes et le couvre-casque moustiquaire.

Les lunettes anti-poussière.

Les lunettes anti-poussière, vues parfois en EO ou en AFN, sont alors des lunettes de motorisés Mle 35. Des modèles plus récents seront utilisés plus tard. Ce sont, entre autres, des lunettes Bolé. Une version blanche existe pour les CR.

Lunettes Mle 35.

|

Lunettes à verres interchangeables Bolé. |

Visière pour servant de lance-flammes Mle 54.

Cet équipement de part sa spécificité est assez rare. Il ne semble pas avoir été utilisé fréquemment.

Il est composé de trois sangles en cuir, réglables par une boucle à ardillon et rivetées entre elles. Elles enserrent la bombe du casque sur la quelle elles sont maintenues par quatre crochets métalliques.

Ce sanglage supporte trois autres crochets métalliques. Deux d'entre eux, à l'avant, permettent de maintenir la visière, en position baissée ou relevée. La troisième boucle, à l'arrière, empêche la sangle de la visière de glisser vers l'avant. Cette sangle est en caoutchouc, elle n'a pas de système d'accrochage et elle est réglée au moyen de boucles coulissantes.

La visière fait 13 cm de haut sur 27 cm de large. Elle est maintenue sur son support en carton, par 3 rivets. Le support est percé, à chaque extrémité, d'une fente pour le passage de la sangle en caoutchouc.

Vue de face. |

Vue de coté. |

Vue de dos. |

Vue de dessus. |

Crochet de maintien. |

Arrimage de la sangle élastique. |

Ancrage sur le bord du casque. |

Boucle de fermeture. |

Couvre-casque moustiquaire.

Le couvre-casque moustiquaire, identique à celui du casque US M1, il est confectionné en toile kaki clair.  Extrémité du lacet de serrage et élastiques de maintien. |

Moustiquaire, vue d'ensemble. |

Vue de dessus. |

Vue de dessous. |

Fixation. |

Tampon fabricant. |

Le casque TTA modèle 51 de l'armée de l'air :

À la fin des années 1940, l'Armée de l'air est équipée de casques Mle 45 bleu-louise, qu'elle conservera jusqu'à la perception de casques Mle 51. Toutefois, en occupation en Allemagne, certaines unités ont des casques M1 américains, avec une bombe métallique kaki et un liner peint en bleu-louise, orné d'une paire d'ailes stylisée.

Il semble que cet insigne des M-1 de l'armée de l'air, n'ait pas été reconduit sur les Mle 51.

Par contre, le principe du casque métallique kaki, (vert-armée à partir de 1962), muni d'un sous-casque bleu-louise, est pérennisé. Dans un premier temps les jugulaires de la bombe métallique sont teintées en bleu. Dunois et Franck livrent en 1952, des casques métalliques du 1er type ainsi équipées. Cette particularité est ensuite abandonnée et les casques lourds de l'Armée de l'air, à partir du type 2, sont identiques à ceux de l'Armée de terre.

Les sous-casques bleus des types 1 et 2, seront spécifiques de l'Armée de l'air, tandis que ceux du type 3 seront partagés avec la Gendarmerie. Il ne faut pas oublier cependant, que la Gendarmerie a bénéficié, lors de l'adoption du Mle 51, d'un transfert de sous-casques, type 1 et 2 de l'Armée de l'Air, en attendant sa dotation de sous-casques bleus type 3 neufs.

US M1 (FFA).(Hennequin Vol.2) |

Type 1. |

Type 2. |

Type 3. |

Les casques métalliques.

Les casques métalliques du type 1, se caractérisent par des jugulaires teintes en bleu. Les parties métalliques de ces jugulaires sont noires. Les autres caractéristiques du type 1 sont conservées. Ils sont fournis exclusivement par Dunois et Franck en 1952.

Les casques métalliques des types 2 et 3 fournis ultérieurement, seront des casques TTA classiques identiques à ceux de l'Armée de Terre.

Exemples de casques TTA modèle 51 type 1 pour l'armée de l'air, avec jugulaires bleues (Le FRANK a la jugulaire inversée).

Les sous-casques en matière plastique.

Les trois types successifs se retrouvent dans les sous-casques de l'Armée de l'air.

Les sous-casques de type 1.

Ils proviennent de trois fournisseurs : Dunois, Franck et FD, à destination de l'AA.

Les supports de coiffe sont en toile bleue. En sortie d'usine, les cuirs sont beiges.

|

|

|

Les sous-casques de type 2.

Ils proviennent de six fournisseurs : FD, ICA, MPMP, Plastora, Pont de Buis, SIA, à destination de l'AA.

Les supports de coiffe sont en toile bleue. En sortie d'usine, les cuirs sont havane-brun.

|

|

|

Les sous-casques de type 3.

Ils proviennent de quatre fournisseurs : Dunois (ré-assort.1986), MPMP, Pont de Buis, SIA, à destination de l'AA et de la Gie.

Les supports de coiffe sont en toile bleue. En sortie d'usine, les cuirs sont noirs.

|

|

|

Nota.

La Gendarmerie adopte le casque Mle 51, vers le milieu des années 1960. L'Armée de l'air lui rétrocède, alors, des sous-casques bleus de type 1 et surtout du type 2.

De ce fait, toutes les commandes que passera la Gendarmerie, auprès des fournisseurs, seront pour des sous-casques de types 3, avec les cuirs noirs.

L'AA percevra également des sous-casques de type 3, avec les cuirs noirs, à partir de 1960. Les aviateurs auront tendance à substituer aux cuirs noirs, des cuirs marrons de type 2. On remarque la tendance inverse chez les gendarmes, qui remplaceront volontiers les cuirs marron des sous-casques type 2, ex Armée de l'Air, par des cuirs noirs type 3.

Le casque TTA modèle 51 de la Marine Nationale.

|

|

|

La Marine Nationale est dotée des mêmes casques et sous-casques de même couleur que l'Armée de terre. Les inscriptions à la peinture blanche, relatives aux postes de combat, y sont fréquentes. On peut aussi observer quelques bombes métalliques peintes en gris navire. Certaines sont en plus dotées d'inscriptions blanches du style US Navy, indiquant en abrégé la fonction du porteur.

|

|

|

|

|

|

|

|

Le casque TTA modèle 51 de la Préfecture de police de Paris :

Photos d'époque tirées de "l'Encyclopédie nationale de la police". |

Le GIS, en Mle 51, collabore avec la Brigade anti-commando, en 1960. |

La police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, dispose à l'intérieur de ses véhicules, de lots de matériels offensifs et défensifs, utilisés surtout en cas de siège. Il comprend des armes, des lances grenades, des haches, des plastrons de protection et des casques Mle 51.

Le casque métallique.

Ces derniers sont des bombes métalliques du 2ème type, spécialement fabriquées. L'exemplaire examiné a été fourni par CARPENTIER à Cusset en 1956.

Elles reçoivent sur l'avant des mortaises pour attribut. Elles sont peintes en noir et munies de l'attribut de la PP. Mortaises et peinture noire sont réalisées en usine sur la chaîne de montage. Les codes de grade de la PP (petits disques blancs à l'arrière) sont utilisés de la même façon que sur les casques MO Mle 53.

Casque métallique spécifique : Carpentier 1956. |

Vue arrière, grade de brigadier. |

Casque métallique spécifique : Carpentier 1956. |

Jugulaire de la bombe en toile noire. |

Le sous-casque.